Author Archives: Lorenzo

Ancora … sullo YAD VASHEM di Gerusalemme!

Il 21/10/2088 ho pubblicato su questo mio stesso sito www.paginedipoggio.com => Blog “Come la penso io!” l’articolo dal titolo “YAD VASHEM IL MUSEO DELL’OLOCAUSTO DI GERUSALEMME: la didascalia contestata”, per parlare delle emozioni che avevo provato l’anno prima, in occasione della visita al Museo con mia moglie.

L’articolo risulta essere stato “linkato” oltre 1000 volte e diversi sono i “commenti” pervenuti.

Riporto qui di seguito, per gli interessati che avessero voglia di approfondire poi l’argomento sul sito internet http://www.vaticanfiles.splinder.com, il “commento” inviato dal Prof. Matteo Luigi Napolitano il giorno 8/2/2010:

« Ho avuto l’onore di far parte della delegazione vaticana, incaricata di una missione scientifica a Yad Va-shem, preparatoria della visita del Santo Padre. L’8 e 9 marzo 2009 abbiamo discusso a porte chiuse della questione di Pio XII e della didascalia. I nostri lavori di "commissione mista" Vaticano-Yad Va-shem saranno resi noti quest’anno, con un volume di atti di quella conferenza (che doveva restare segreta ma di cui si seppe presto; come si può vedere anche su You Tube). Posso assicurare che i lavori si sono svolti in un clima di grande dialogo e di comprensione, e che la didascalia in questione, per come è formulata, anche a Yad Va-shem non è condivisa da molti. Sulla didascalia ho fatto uno studio approfondito che si potrà leggere su vaticanfiles.splinder.com. Matteo Luigi Napolitano».

Sul Prof. Matteo Luigi Napolitano

[Dal sito internet: http://www.vatican.va]:

Il 23 agosto 2005 il Prof. Matteo Luigi Napolitano è stato nominato delegato del Pontificio Comitato di Scienze Storiche presso l’International Committee for the History of the Second World War, in sostituzione di P. Pierre Blet che ha lasciato la carica per sopraggiunti limiti di età.

Matteo Luigi Napolitano, nato nel 1962 a S. Severo (Foggia), insegna Storia delle Relazioni internazionali all’Università degli Studi del Molise. È autore dei volumi "Mussolini e la Conferenza di Locarno" (Urbino, 1996), "Un ponte tra Vangelo e cultura" (con Ornella di Pumpo, Roma, 1998), "Pio XII tra guerra e pace" (Roma, 2002), "Il Papa che salvò gli Ebrei" (con Andrea Tornielli, Casale Monferrato, 2004), "Angelo Giuseppe Roncalli/Giovanni XXIII" (Milano 2004), "Pacelli Roncalli e i battesimi della Shoah" (con Andrea Tornielli, Casale Monferrato, 2005). Ha pubblicato diversi saggi di storia diplomatica e delle relazioni internazionali, fra i quali "Reassessing Italy’s Postwar Choices" (1995), "Trieste 1948: un problema diplomatico e nazionale"(1998), "Pio e il XII e il Nazismo" (2001), "La Santa Sede e la Germania nazista" (2003). Si occupa di storia della diplomazia vaticana, di relazioni euro-atlantiche e di documentazione sul nazismo e sulla Guerra fredda. Collabora con la rivista "La Civiltà Cattolica".

[Dal sitio internet: http://polistampa.com]:

(…) Dirige la collana «Officine di Storia europea» dell’Istituto Poligrafico dello Stato, per la quale ha curato il volume Le possibili Europe. Storia, diritti, conflitti (2009) e Diplomazia delle risorse. Le materie prime e il sistema internazionale nel Novecento (con Massimiliano Guderzo, 2004). Ha pubblicato, inoltre, diversi saggi di storia diplomatica e delle relazioni internazionali.

Opere a cura di Matteo Luigi Napolitano su LeonardoLibri:

Diplomazia delle risorse. Le materie prime e il sistema internazionale nel Novecento. a cura di Massimiliano Guderzo, Matteo Luigi Napolitano. © Polistampa 2004, cm 17×24, pp. 596, br., € 28,00

L’America Latina tra guerra fredda e globalizzazione. a cura di Massimiliano Cricco, Maria Eleonora Guasconi, Matteo Luigi Napolitano. © Polistampa 2010, cm 17×24, pp. 168, br., € 14,00

Le “foibe”: quel genocidio di italiani dimenticato!

Anche a Poggio Imperiale il “Giorno del Ricordo” … per non dimenticare.

Le vittime dello sterminio di massa non hanno colore politico!

In memoria delle vittime delle “foibe” (1) e dell’esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati, un tempo cittadini italiani, si celebra in Italia il 10 febbraio di ogni anno il “Giorno del Ricordo”, istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004.

Il “Giorno del Ricordo”

presso la Biblioteca Multimediale

di Poggio Imperiale

La legge segna un mutamento di atteggiamento da parte della comunità nazionale nei confronti delle vittime e degli esuli di quei tragici eventi della nostra storia patria.

Questo il testo della legge:

« La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Nella giornata […] sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero ».

Un segnale di grande civiltà.

Con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, l’Italia aveva istituito il “Giorno della Memoria”, aderendo in tal modo alla proposta internazionale di dichiarare il 27 gennaio come giornata in commemorazione delle vittime del nazismo e dell’Olocausto e in onore di coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati.

Il testo dell’articolo 1 della legge così ne definisce le finalità:

« La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati ».

Il “Giorno del Ricordo”

presso la Biblioteca Multimediale

di Poggio Imperiale

E, quindi, anche a Poggio Imperiale, dopo il “Giorno della Memoria”, con l’interessante Mostra Bibliografica sulla Shoah e la commemorazione di tre suoi concittadini morti nel Lager nazisti – di cui ho avuto già modo di parlare nell’articolo “Tre le vittime di Poggio Imperiale nei Lager nazisti!”, pubblicato su questo stesso sito il giorno 7 febbraio 2010 – sabato 27 febbraio 2010, presso la locale “Biblioteca Multimediale”, è stato celebrato il “Giorno del Ricordo”.

Nel corso della cerimonia sono state lette testimonianze dei familiari delle vittime delle “foibe” e proiettati alcuni video.

Nell’occasione è stato ricordato il Sotto Brigadiere di terra della Regia Finanza Vincenzo De Ninno, nativo della vicina cittadina di Lesina ed in servizio a Trieste (2), barbaramente trucidato e infoibato dai partigiani titini (3) ai primi di maggio del 1945.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Poggio Imperiale, è stata organizzata dall’Assessore alla Cultura Antonio Mazzarella unitamente agli “Amici della Biblioteca”.

Alla commemorazione era presente l’Assessore alla Cultura di Lesina, rappresentanti dell’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri Italiana) e il parroco di Poggio Imperiale don Luca De Rosa.

Lo scorso anno, proprio nella ricorrenza del “Giorno del Ricordo”, il comune di Lesina ha intitolato una piazza al suo compianto concittadino, al quale è stata intitolata anche la Sezione A.N.F.I. lesinese, che annovera tra gli iscritti pure “finanzieri” di Poggio Imperiali in servizio e in pensione.

Il Sotto Brigadiere di terra della Regia Finanza Vincenzo De Ninno

NOTE:

(1) Foibe: Cavità naturali presenti nel Carso, tra l’Istria e Trieste.

(2) La tragedia che si è consumata ha riguardato migliaia di cittadini triestini, soldati ed appartenenti alle forze di Polizia, fra i quali circa 350 Finanzieri che prestavano servizio a Trieste e nell’Istria, compresi i 97 Finanzieri prelevati dalla Caserma di Via Campo Marzio (fra questi vi era anche Vincenzo De Ninno); il 2 maggio 1945 tutti impietosamente trucidati nelle foibe per il solo motivo, come a suo tempo precisò il Presidente della Repubblica On. Scalfaro, “che molte delle persone eliminate erano colpevoli soltanto di essere italiane”.

(3) Partigiani titini: Molte delle vittime italiane barbaramente trucidate e infoibate non erano affatto militanti fascisti; erano normalissime e pacifiche persone che dimoravano negli ex territori della Jugoslavia un tempo italiani, ma anche a Trieste e località limitrofe. La caccia all’italiano faceva parte della strategia di Tito (il maresciallo Tito era il Presidente della Jugoslavia), che voleva annettersi anche Trieste ed altre zone del Friuli. I partigiani titini (da Tito), appoggiati dai partigiani comunisti italiani, effettuarono vere e proprie incursioni armate contro popolazioni inermi. E, poi, un colpo alla nuca, e giù nelle foibe. Almeno diecimila persone, negli anni drammatici a cavallo del 1945, sono state torturate e uccise dagli jugoslavi a Trieste e nell’Istria. Il 10 febbraio è il giorno che l’Italia dedica alla memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle “foibe” e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione della “Giornata del Ricordo” del 2007, ha detto che “va ricordato l’imperdonabile orrore contro l’umanità costituito dalle “foibe”, ma egualmente l’odissea dell’esodo e del dolore e della fatica che costò a fiumani, istriani e dalmati ricostruirsi una vita nell’Italia tornata libera e indipendente ma umiliata e mutilata nella sua regione orientale. E va ricordata (…) la congiura del silenzio, la fase meno drammatica ma ancor più amara e demoralizzante dell’oblio”.

La partita di rugby che ha consacrato il Sud Africa libero

In questi giorni è in programmazione in molte sale cinematografiche del modo l’ultima opera di Clint Eastwood in veste di Regista e Produttore: il film “Invictus”.

Anch’io non ho voluto perdere l’occasione di assistere alla … “partita di rugby che ha consacrato il Sud Africa libero”: oltre due ore di intenso spettacolo che tocca la profondità dell’anima.

Il film originariamente intitolato “The Human Factor” è stato ribattezzato “Invictus”, una parola latina che significa “Invincibile”, e che si riferisce ad un poema spesso recitato da Mandela, composto da William Ernest Henley nel 1875.

“Sotto i colpi d’ascia della sorte,

il mio capo sanguina, ma non si china.

Non importa quanto sia stretta la porta,

quanto piena di castighi la vita.

Io sono il padrone del mio destino:

Io sono il capitano della mia anima”.

(William Ernest Henley)

Clint Eastwood , Regista, ormai da tempo persegue con il suo cinema una ricerca nel profondo degli elementi che possono provare a conciliare gli opposti, senza che nessuno perda la propria identità.

E questo film racconta giustappunto di un popolo che ha sorpreso il mondo costruendo una nazione sui diritti e non sulla vendetta, grazie al suo Presidente, Nelson Mandela, che ha saputo serenamente ispirarli nonostante i 27 anni di carcere duro trascorsi a “Robben Island”.

L’ex detenuto matricola n. 46664 parla di … “sorprenderli con la generosità; comprensione; io so cosa i bianchi ci hanno tolto ma questo è il momento di costruire una nazione”.

La finale della Coppa del Mondo del 1995 è stata, per molta gente, solo un’emozionante partita di rugby, ma per il Sud Africa ha rappresentato un momento cruciale della storia del Paese, un’esperienza condivisa che ha aiutato a sanare le ferite del passato e a infondere speranza per il futuro.

L’artefice di questo evento epocale è stato il Presidente Nelson Mandela e i protagonisti i giocatori della squadra sudafricana di rugby, gli “Springboks”, guidati dal loro capitano.

Nelson Mandela è il Presidente appena eletto del Sud Africa. Il suo intento primario è quello di avviare un processo di riconciliazione nazionale. Per far ciò si deve scontrare con forti resistenze sia dalla parte dei bianchi che da quella dei neri.

Ma “Madiba”, come lo chiamano affettuosamente e rispettosamente i suoi più stretti collaboratori, non intende demordere. C’è uno sport molto diffuso nel Paese: il rugby e c’è una squadra, gli “Springboks”, che catalizza l’attenzione di tutti, sia che si interessino di sport sia che non se ne occupino.

In generale nel Paese il gioco del rugby, amato dai bianchi, è odiato dai neri che preferiscono il gioco del calcio. Nei sobborghi di Johannesburg si dice che … “il calcio è uno sport da signorine giocato da duri, mentre il rugby è uno sport da duri giocato da signorine”.

E, quindi, poichè gli “Springboks”, squadra formata da tutti bianchi con un solo giocatore nero, sono uno dei simboli dell’apartheid, Mandela decide di puntare proprio su di loro in vista dei Mondiali di rugby che stanno per giocare in Sud Africa nel 1995.

Il suo punto di riferimento per riuscire nell’operazione di riunire la Nazione intorno alla squadra è il suo capitano François Pienaar, interpretato nel film dall’attore Matt Damon.

Da alcune dichiarazioni di Clint Eastwood: “La storia si svolge in un momento cruciale della presidenza di Mandela. Penso che abbia dimostrato grande saggezza nel comprendere lo sport nello sforzo di riconciliazione del Paese. Sapeva che bisognava unire tutti, trovare un modo per fare appello all’orgoglio nazionale, agendo sull’unica cosa che allora avevano in comune. Sapeva che la popolazione bianca e la popolazione nera avrebbero dovuto lavorare come una squadra o il Paese sarebbe fallito, così come ha mostrato grande creatività nell’usare lo sport come mezzo per raggiungere un fine (…). Non avrei girato il film in nessun altro posto che non fosse il Sud Africa. Devi stare lì, hai bisogno della gente, hai bisogno dei luoghi. Volevamo questa autenticità. La maggior parte del cast e delle nostre comparse sono sudafricani. In Sud Africa hanno anche un buon settore cinematografico, quindi abbiamo creato un bel gruppo di americani e sudafricani anche dal punto di vista tecnico (…). Quando siamo andati a Robben Island, siamo stati colpiti dalla ristrettezza degli spazi. E passare lì dentro 27 anni, forse i migliori della tua vita, e uscirne senza rancore è un’impresa”.

Ciò che Clint Eastwood racconta nel film non è frutto della fantasia di uno sceneggiatore, ma trae origine dai fatti narrati nel libro di John Carlin “Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game That Made a Nation”.

Eastwood ne trae un film, assolutamente classico, dal quale traspare, attraverso Morgan Freeman (l’attore che interpreta Mandela) la sua profonda ammirazione per Nelson Mandela.

Un ottimo film: Clint Eastwood, l’attore che interpretava il cowboy preferito Sergio Leone con sigaro, cappello e poncho sulle spalle, sta dimostrando di essere un altrettanto bravo regista.

“Il Cinema deve essere spettacolo,

è questo che il pubblico vuole.

E per me lo spettacolo più bello è quello del Mito”.

(Sergio Leone)

Nota

Alcune parti del testo sono tratte da recensioni di:

“Europa * Cinemas” – Fice (Federazione italiana cinema d’essai)

A Padova il “corpo” di sant’Antonio ricompare in mezzo a noi.

Nella tarda serata di sabato 20 febbraio 2010 si è conclusa a Padova l’ostensione dei resti mortali di sant’Antonio, ora nuovamente ricollocati sotto l’altare della cappella dell’Arca, appena restaurata, nella Pontificia Basilica del Santo.

Nei sei giorni di ostensione, centocinquantamila sono stati i visitatori giunti da ogni parte del mondo che, in paziente attesa anche sotto la pioggia, in una lunga coda, hanno voluto vedere e venerare le sacre spoglie.

Pellegrini in visita alle spoglie del Santo

E’ la quarta volta – in otto secoli – che sant’Antonio si mostra ai suoi fedeli; un evento dunque eccezionale e carico di significati, tale da attirare migliaia di pellegrini fin dalle prime luci dell’alba.

Il Papa Benedetto XVI non ha fatto mancare il segno della sua vicinanza inviando un telegramma al superiore del Convento, auspicando che “questo provvido evento, riproponendo il luminoso esempio del sacerdote francescano tanto popolare, che affascinò generazioni di fedeli (…) susciti rinnovati propositi di amore a Cristo e ai fratelli, come pure un generoso impegno per la giustizia e la pace”.

Anch’io con mia moglie e le mie cognate abbiamo voluto rendere omaggio al Santo nella giornata di venerdi 19 febbrario. La giornata piovosa e particolarmente fredda non ci ha affatto scoraggiati. Abbiamo raggiunto Padova in treno partendo da Milano Centrale di buon mattino.

L’ostensione del corpo del Santo è coincisa con la festa liturgica della Traslazione di Sant’Antonio detta anche “Festa della Lingua”, che si celebra ogni anno in Basilica il 15 febbraio, a ricordo della prima traslazione avvenuta l’8 aprile 1263 ad opera di San Bonaventura, che ritrovò in quell’occasione la Lingua “incorrotta” di frate Antonio, e di quella del 15 febbraio 1350, quando la tomba del Santo ebbe la sua definitiva sistemazione nell’attuale Cappella dell’Arca all’interno della Basilica.

La lunga fila in attesa della visita

I pellegrini e i devoti del Santo hanno ora potuto rivedere il corpo di Sant’Antonio, ricomposto e visibile in un’urna di vetro, dopo 29 anni dall’ultima “ricognizione” canonica e medico-scientifica avvenuta nel gennaio 1981, a 750 anni dalla morte del Santo, cui seguì una memorabile ostensione, che si prolungò fino al 1° marzo 1981. In quella occasione affluirono in Basilica circa 650mila pellegrini.

Il teschio del Santo lascia immaginare zigomi alti, mento sporgente ed occhi infossati, mentre lo scheletro rivela (secondo gli studi anatomici del Prof. Meneghelli) una statura di un metro e settanta centimetri, molto alta per l’epoca.

Al termine dell’ostensione, durata sei giorni, da lunedi 15 a sabato 20 febbraio 2010, il corpo di Sant’Antonio è ritornato nella Cappella dell’Arca, che ora risplende in tutta la sua bellezza, dopo i lunghi e complessi lavori di restauro iniziato il 12 aprile 2008, con il trasferimento temporaneo dell’urna nella Cappella di San Giacomo, e conclusi lo scorso 4 dicembre 2009.

Già domenica sera 14 febbraio, alle 21, c’era stata una cerimonia durante la quale è stata aperta la cassa che conteneva l’urna di cristallo con le reliquie del santo.

L’urna è stata poi trasportata nella Cappella delle reliquie, dove sono conservate le teche con il mento e la lingua di Antonio.

Durante l’ostensione la Basilica è rimasta aperta dalle 6,20 alle 19 e sabato fino alle 19,45.

Un po’ di storia

Sant’Antonio di Padova, (in portoghese Santo António de Lisboa), nato Fernando Martim de Bulhões e Taveira Azevedo, (Lisbona, 15 agosto 1195 – Padova, 13 giugno 1231), è stato un francescano portoghese, canonizzato dalla Chiesa cattolica e, più recentemente, proclamato Dottore della Chiesa.

Da principio monaco agostiniano a Coimbra dal 1210, poi dal 1220 frate francescano. Viaggiò molto, vivendo prima in Portogallo quindi in Italia ed in Francia.

Nel 1221 si recò al Capitolo Generale ad Assisi, dove vide di persona San Francesco d’Assisi. Dotato di grande umiltà ma anche grande sapienza e cultura. Per le sue valenti doti di predicatore, mostrate per la prima volta a Forlì nel 1222, fu incaricato dell’insegnamento della teologia e inviato per questo dallo stesso San Francesco a contrastare la diffusione dell’eresia càtara (1) in Francia. Fu poi trasferito a Bologna e quindi a Padova. Morì all’età di 36 anni.

È notoriamente e popolarmente considerato un grande Santo, anche perché di lui si narrano grandi prodigi miracolosi, sin dai primissimi tempi dalla sua morte e fino ai nostri giorni. Tali eventi prodigiosi furono di tale intensità e natura che facilitarono la sua rapida canonizzazione e la diffusione mondiale della sua devozione.

La Chiesa nella persona del Papa Gregorio IX, in considerazione della mole di miracoli attribuitagli, lo canonizzò dopo solo un anno dalla morte (1232).

Nel 1946, il Papa Pio XII ha innalzato sant’Antonio tra i Dottori della Chiesa cattolica, conferendogli il titolo di Doctor Evangelicus, in quanto nei suoi scritti e nelle prediche che ci sono giunte era solito sostenere le sue affermazioni con citazioni del Vangelo.

Al Santo fu dedicata la grande Basilica Pontificia di Padova e la sua festa cade il 13 giugno, giorno della sua morte.

(1) Con la definizione di càtari, detti anche albigesi (dal nome della cittadina francese di Albi), furono designate le persone coinvolte nel sostegno culturale o religioso del movimento ereticale sorto intorno al XII secolo. Le dottrine càtare vennero condannate come eretiche dalla Chiesa romana, prima ancora che essa, dopo il Concilio di Trento potesse definirsi Chiesa cattolica. Per debellare l’eresia càtara fu appositamente creato da papa Gregorio IX il Tribunale dell’Inquisizione, che impiegò settant’anni ad estirpare il catarismo dal sud della Francia.

Nota: Le foto sono tratte da: Il mattino di Padova (18 febbraio 2010) http://mattinopadova.gelocal.it/multimedia/home/23094224/1

Tre le vittime di Poggio Imperiale nei LAGER nazisti!

Ernesto Braccia, Nicola Verzino e Giuseppe Zangardi

Poggio Imperiale ha voluto commemorare quest’anno i suoi tre concittadini morti nei LAGER nazisti e, più precisamente, nei campi di concentramento e di prigionia di Dachau, Gross Lubars e Kaiserslauter, in Germania.

Un evento che ha avuto luogo domenica 31 gennaio scorso presso la Biblioteca Multimediale, a conclusione di una Mostra Bibliografica sulla SHOAH allestita presso la medesima Biblioteca dal 27 al 31 gennaio, in occasione della giornata della Memoria che ricorre il giorno 27 di gennaio.

La Mostra ha registrato notevole affluenza di visitatori ed anche il circuito delle visite riservate alle scolaresche è risultato di particolare interesse.

Visite delle scolaresche alla Mostra Bibliografica della Shoah

E’ importante che anche le nuove generazioni abbiano conoscenza di quanto è avvento … perché ciò non abbia mai più a ripetersi!

“Poggio Imperiale – Dachau 65 anni dopo”

Commemorazione dei concittadini deportati e morti nei lager nazisti

Questo il tema che ha fatto da sfondo alla cerimonia di commemorazione, presieduta dal Sindaco, con l’intervento dell’Assessore alla cultura e la testimonianza di alcuni reduci del secondo conflitto mondiale.

La cittadinanza è intervenuta numerosa.

Si riporta, qui di seguito, l’articolo pubblicato dalla “Gazzetta del Mezzogiorno” del 4 febbraio 2010, concernente la manifestazione.

La pagina della “Gazzetta del Mezzogiorno” del 4 febbraio 2010

Si trascrive integralmente il testo dell’articolo.

« Ernesto, Nicola e Giuseppe uccisi dai nazisti. Poggio Imperiale ricorda le sue vittime nei campi di concentramento. Uno a casa non è più tornato. Gli altri due sono tornati nel paese natìo anni dopo la morte. E per la prima volta il paese che ha dato loro i natali, Poggio Imperiale, li ha voluti ricordare tutti e tre, in occasione della giornata della Memoria. La cerimonia domenica scorsa, nella biblioteca multimediale. Il ricordo, quello delle tre vittime terranovesi [anche così chiamati i poggioimperialesi] in campi di prigionia o di concentramento. Le storie di Ernesto Braccia, Nicola Verzino e Giuseppe Zangardi, tutti catturati dai tedeschi dopo la firma dell’armistizio, l’8 settembre 1943, sono state ricostruite da Antonio Mazzarella, assessore alla cultura e appassionato di storia locale, incrociando i dati ufficiali, le testimonianze orali e i ricordi delle famiglie. Ernesto Braccia nacque nel 1909 e morì il 31 gennaio del 1945 nel campo di concentramento di Gross Lubars, in Germania. Qualche elemento in più si conosce sulla vita di Nicola Verzino, nato nel 1925, morto il 27 luglio del 1945 nel campo di prigionia di Kaiserslauter, sempre in Germania. Verzino era un carabiniere e fu catturato in Francia. Fu facilmente individuato perché non volle liberarsi della divisa da carabiniere, che lo avrebbe reso facilmente riconoscibile. Sembra sia morto di stenti nel campo di prigionia. Anche Giuseppe Zangardi morì nel 1945, in uno dei campi di morte più tristemente noti nell’epopea dell’Olocausto, quello di Dachau. Sul braccio gli avevano tatuato il numero 54397. La sua morte sei settimane prima che il campo venisse liberato dalla 45esima divisione di fanteria dell’esercito americano. Diverse le sorti delle spoglie dei tre terra novesi dopo la loro morte. Ernesto Braccia e Nicola Verzino furono sepolti in fosse singole, i loro corpi quindi furono recuperati e tornarono a Poggio Imperiale il primo nel 1995, il secondo nel 1958. Il corpo di Giuseppe Zangardi invece fu tumulato in una fossa comune, e i resti mai ritrovati. Mazzarella ha incrociato le storie dei tre deportati durante la stesura del testo, “L’album dei ricordi di Poggio Imperiale narrato dalle immagini”, scritto con Giovanni Saitto. “Nello scrivere il libro, nel 2006 – spiega – e nel ricordare i nostri morti, in tutte le guerre, abbiamo fatto ricerche più dettagliate proprio sui tre deportati e quest’anno abbiamo voluto dedicare loro un ricordo più sentito, per farli conoscere anche ai più giovani”. Un ricordo che non si fermerà alla giornata della Memoria, poiché l’assessore ha annunciato che l’amministrazione comunale intitolerà ai tre deportati una piazzetta e nei prossimi mesi una delegazione si recherà a Dachau per deporre una lapide in pietra con il nome del terra novese che non è più tornato a casa [Ste. Lab.]».

Un momento della commemorazione del 31 gennaio 2010

In primo piano l’Assessore alla cultura ed il Sindaco sullo sfondo

La manifestazione è stata organizzata dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con gli amici della Biblioteca Comunale di Poggio Imperiale.

Il Giorno della Memoria … per non dimenticare … mai!

Il 21.10.2008 ho pubblicato su questo mio stesso sito www.paginedipoggio.com => (Blog: Come la penso io! ), nella sezione “Viaggi”, un articolo dal titolo: «YAD VASHEM IL MUSEO DELL’OLOCAUSTO: la didascalia contestata ».

L’articolo risulta, ad oggi, linkato ben 926 volte: è segno che ha destato interesse.

Quella sintesi di viaggio aveva l’intento di partecipare anche ad altri le emozioni provate nel corso della visita che io e mia moglie avevamo fatto nella primavera del 2007 allo Yad Vashem di Gerusalemme.

Dicevo, allora, che “Lo Yad Vashem è il memoriale dei sei milioni di ebrei deportati e uccisi dai nazisti. Tante foto, documenti, lettere, indumenti di ogni tipo, ricostruzione fedele di campi di concentramento e di tradotte (treni) militari, libri, oggetti personali dei deportati, ecc. Una cosa davvero toccante, che ti lascia dentro un senso di pietà e di impotenza al tempo stesso, ma che ti scatena anche sentimenti di rabbia per tutto quanto è potuto accadere”.

Ma i crimini commessi dai nazisti nei campi di concentramento non riguardano naturalmente solo gli ebrei; riguardano anche tanti altri uomini e donne, compresi i nostri tre concittadini che la comunità di Poggio Imperiale ha voluto commemorare e, a buona ragione, l’intera umanità per l’efferatezza con cui sono stati perpetrati.

In proposito, Renzo Gattegna, Presidente Unione Comunità Ebraiche Italiane, sostiene che “nei campi di concentramento nazisti sono stati commessi crimini di incredibile efferatezza. Tali crimini non furono commessi solo contro il popolo ebraico e gli altri popoli e categorie oppressi, ma contro tutta l’umanità, segnando una sorta di punto di non ritorno nella Storia. L’umanità esige che ciò che è avvenuto non accada più, in nessun luogo e in nessun tempo. E’ di enorme importanza che le nuove e future generazioni facciano proprio questo insegnamento nel modo più vivo e partecipato possibile, stimolando il dibattito, le domande, i “perché” indispensabili per la comprensione di quei tragici eventi. Favorendo noi una riflessione vivace nei ragazzi, renderemo forse il servizio migliore a questo Giorno che, per essere vissuto nel modo più autentico, necessita di un pensiero non statico, non nozionistico. Occorre fornire alle nuove generazione gli strumenti, anche empirici, per riflettere su cosa l’umanità è stata in grado di fare, perché non accada mai più. Questo, forse, è il senso più vero del Giorno della Memoria, ed è un bene prezioso per tutti”.

Da “Il senso del Giorno della Memoria” di Renzo Gattegna

[Sito internet: htpp://www.ucei.it/giornodella memoria ]

A Poggio Imperiale … la passione per le “antiche cose”!

Singolare iniziativa di un “poggioimperialese” che ha pazientemente ricercato e raccolto, negli anni, antichi attrezzi agricoli ed artigianali, ma anche macchinari un po’più sofisticati di un tempo; strumenti di arti e mestieri oltre che per il diletto, il gioco e lo sport; arredi ed attrezzature domestiche per la cucina, l’illuminazione, il riscaldamento e l’igiene personale; stampe, quadri, libri, fotografie; mezzi di trasporto (biciclette, moto, ecc.), oggetti di culto e tanto altro materiale.

Attrezzature agricole varie

In molti casi gli oggetti raccolti sono stati sottoposti ad un attento restauro, riportandoli alla loro originaria funzionalità.

Tutto questo ad opera di un “pimpante” sessantenne “poggioimperialese”.

Si tratta di Leonardo Iadarola, classe 1948”, per gli amici “Nardino”; uno dei figli del più noto Nazario Iadarola: “Lazzàr(e) u bidéll(e)”, un riferimento storico per diverse generazioni – me compreso – nei ricordi delle “elementari” frequentate a Poggio Imperiale.

Macchinario agricolo

Giovanissimo, nel 1961, “Nardino” si è trasferito in Lombardia, a Milano, ove ha avuto l’opportunità e la perseveranza di specializzarsi, acquisendo la qualifica di “tubista industriale”.

Nel 1977 ha fatto ritorno in paese per mettere a frutto la propria capacità professionale, raggiungendo livelli di tutto rispetto.

Ed è proprio qui, a Poggio Imperiale, che ha “scoperto” la sua passione per le cose antiche, cominciando pian piano a raccoglierle e a conservarle in alcuni angoli dei suoi “capannoni industriali”, allestendo gradualmente una notevole “esposizione”.

Macchina per la cucitura delle pelli

Oggi, la raccolta di “Nardino” può ben definirsi una “collezione” a pieno titolo, sia per quanto attiene alla quantità degli oggetti, sia con riguardo alla varietà degli articoli disponibili.

Arnesi di vario genere

Ho avuto modo di visitare i capannoni con mia moglie, nei primissimi giorni di gennaio 2010, nel corso della nostra permanenza in paese per le festività di fine anno, e devo dire – ad onor del vero – che siamo rimasti inizialmente stupiti e poi via via affascinati dalla presenza di tanto materiale, che richiama alla mente un tempo che non c’è più.

Utensili domestici

E’ tutto molto interessante, ma forse l’iniziativa di “Nardino” andrebbe valorizzata all’interno del del paese, ma ancor di più all’esterno, onde dare visibilità, attraverso un circuito virtuoso di mostre, visite scolastiche, circuiti turistici, ecc., alla vita, alle tradizioni, alla storia, agli usi e ai costumi dei “poggioimperialesi” che hanno vissuto prima di noi.

Ritengo che la conoscenza delle nostre radici ci consente di meglio sviluppare il nostro futuro.

Ed è bene che i giovani e le nuove generazioni ne prendano atto facendo un “tuffo nel passato” …con una visita alla “raccolta” delle “antiche cose” di “Nardino” … per poi ridestarsi … nell’epoca del benessere (e del “superfluo”) e … magari … provare a fare qualche “raffronto”!

Inoltre, al fine di non disperdere il “patrimonio” raccolto, un passaggio successivo dovrebbe riguardare la catalogazione di tutto il materiale per categoria, con descrizione e numerazione di ogni reperto, supportato da documentazione fotografica.

Tutto questo, eventualmente, nella prefigurazione di una “pubblicazione/catalogo” da mettere a disposizione dei visitatori e di tutti gli estimatori delle belle “cose antiche” di Poggio Imperiale.

Biciclette di vario tipo

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Per prendere contatti con “Nardino”:

“ARTIGIANTUBI snc”

71010 Poggio Imperiale (Foggia)

Tel. 0882 994288

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

E … sempre a proposito dell’aurora: Andrea Arnaboldi !

Tra i commenti ricevuti sul mio Blog www.paginedipoggio.com – “Come la penso io!” – corre l’obbligo di segnalarne uno di particolare interesse.

Si tratta di un commento al mio articolo dal titolo:

L’aurora (del 18/11/2009)

Il commento, che riporto integralmente qui di seguito, è dell’autore dell’opera lirica “L’Aurora di Gerusalemme”, da me citata nel predetto articolo.

Commenti

"Buongiorno, Volevo ringraziarla per il commento sull’opera "L’aurora di Gerusalemme". Se può interessare ho scritto un’altra opera "Dante racconta l’Inferno" sulla Divina Commedia. La prima nel suo genere: www.linferno.org Nel ringraziarla ancora invio cordiali saluti Andrea Arnaboldi (inviato il 15/01/2010)".

Avevo riportato nel mio articolo che … a proposito dell’aurora … “C’è anche una splendida opera lirica sulla riconquista del Santo Sepolcro, di Andrea Arnaboldi tratta dalla "Gerusalemme Liberata" di Torquato Tasso, intitolata: " L’Aurora di Gerusalemme ".

L’autore ci fa ora sapere che ne ha composta anche un’altra tratta dalla Divina Commedia di Dante, dal titolo: "Dante racconta l’Inferno".

E, curiosando sul sito www.linferno.org abbiamo acquisito qualche informazione in più sul personaggio e sulle sue opere.

Dal sito www.linferno.org

" Andrea Arnaboldi

Compositore, intraprende in giovane età gli studi di pianoforte e composizione. Diviene membro della Commissione Artistica Regionale dell’Anbima e di giurie presso prestigiosi concorsi corali nazionali. Contemporaneamente si laurea a pieni voti in scienze politiche presso l’Università Cattolica di Milano. Di formazione compositiva classica, si indirizza da sempre alla ricerca della teatralità del comporre musicale, adeguandolo ai generi musicali più disparati: dal melodramma alla musica corale polifonica, dalla canzone d’autore al dramma musicale. Sulla scorta di alcune importanti collaborazioni con Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè, arrangia per ensemble corali opere degli stessi, all’interno di un progetto edito dalla EMI Music Italy e trasmesse regolarmente in TV e in radio. Autore eclettico, ha seguito le orme del melodramma italiano, perseguendo in particolar modo i lasciti della Scuola Verista, elaborando uno stile che coniuga l’accento drammatico del testo, nel solco della tradizione verdiana, e l’espressionismo verista, caratterizzato dall’impeto e dall’avvincente gioco timbrico sinfonico. Di grande impatto sono i suoi lavori su testi di poesia colta e a questo riguardo grande successo ha ottenuto uno dei suoi più importanti lavori, L’Aurora di Gerusalemme (2002), su libretto ispirato all’opera La Gerusalemme Liberata del Tasso. Si segnala come ultimo lavoro appunto Dante racconta l’ Inferno, sulla stregua del poema dantesco di cui è autore del libretto, delle musiche e di diverse orchestrazioni " .

Complimenti Maestro !

E tantissimi auguri per un futuro costellato di ulteriori soddisfazioni ed altrettanto successo.

Natale 2009: il Presepe Vivente a Poggio Imperiale

Anche quest’anno l’Azione Cattolica poggioimperialese ha riproposto il Presepe Vivente.

La manifestazione è stata inserita nell’ambito del programma delle festività natalizie e di fine anno ed ha avuto luogo in paese la sera di domenica 3 gennaio 2010.

Dopo la Santa Messa serale celebrata dal parroco Don Luca, anticipata per l’occasione alle ore 18,00, sono entrati in scena i tre Re Magi e due angioletti che, seguiti dalla cittadinanza in processione, hanno raggiunto, partendo dalla Chiesa Parrocchiale di San Placido Martire, la Chiesa del Cuore di Gesù, in prossimità della quale era stato allestito il Palazzo del Re Erode.

E, da qui, hanno poi iniziato il loro cammino verso la Grotta della Natività del Bambino Gesù, soffermandosi nelle diverse tappe ove erano stati ambientati i luoghi e i personaggi del Presepe.

Foto gentilmente resa disponibile da Alfonso Chiaromonte

Ogni tappa è stata accompagnata da letture di approfondimento riferite agli eventi, fino alla Grotta, meta finale del percorso, concluso con la recita di alcune preghiere di rito guidata dallo stesso Don Luca.

Le ambientazioni sono state realizzate all’interno di antiche e vecchie strutture del centro storico di Poggio Imperiale, un tempo adibite a botteghe artigianali, cantine, stalle o anche umili abitazioni , ma anche all’esterno, valorizzando particolari e suggestivi scorci del paesaggio urbano del paese.

Al termine del rito formale della processione, le viuzze del centro storico interessate dal percorso del Presepe Vivente, transennate e cosparse di paglia, hanno d’improvviso iniziato ad animarsi festosamente e persone di ogni età hanno cominciato ad interagire con i vari personaggi del Presepe, i quali offrivano ai visitatori i prodotti che stavano man mano preparando nei diversi luoghi.

Quindi, una vera e propria degustazione di antichi cibi di Poggio Imperiale, sapientemente preparati – al momento – dalle abili mani di concittadine e concittadini in costumi tradizionali ed in ambienti che richiamavano le vecchie tradizioni paesane.

Pan cotto alle verdure, bruschette, scarpelle, tarallucci, ceci e fave abbrustolite; questi i cibi di un tempo offerti insieme a qualche buon bicchiere di vino rosso.

Grande l’affluenza della cittadinanza che ha preso parte all’evento.

Un ringraziamento speciale ad Alfonso Chiaromonte per la foto.

Liquori di agrumi del Gargano: il “LIMOLIVO” e il “LIMONCELLO”.

La delizia dei liquori di agrumi del Gargano può accompagnare, in tutte le stagioni, la fine di un buon pasto, anche con effetto digestivo.

Ma anche fuori pasto, da sorseggiare con squisiti dolcetti secchi, alla frutta, alla crema o al cioccolato, oppure semplicemente sul gelato.

Gli aranceti e i limoneti del Gargano, conferiscono al paesaggio un particolare colore, offerto proprio dai limoni e dalle arance, dando luogo ad un affascinante contrappunto con il verde-argenteo degli olivi ed il blu intenso del mare.

Queste terre hanno dato vita a tradizioni che si tramandano da generazioni. Tra queste, una delle più importanti è sicuramente un’antica ricetta dalla quale si ricava un liquore chiamato “Limolivo” che è il parente stretto del più conosciuto “Limoncello”.

Il Limoncello

Il “Limolivo” è uno squisito liquore amaro di ineguagliabile sapore antico. Racchiude in se l’armonia dei profumi delle arance, dei limoni e delle foglie di olivo, vera ricchezza delle aspre terre del Promontorio del Gargano. E’ lo sposalizio della natura con l’arte di racchiuderla in un liquore unico.

Il Limolivo

Tale prodotto, considerato un amaro dall’aspetto semipastoso, ha colorazione scura tipica di questa categoria di alcolici, seppure perfettamente fluido. E’ nato con l’intento di esaltare la bellissima colorazione che le foglie di olivo cedono all’alcool quando questo viene messo a contatto con esse.

Il “Limolivo” è una specialità del Gargano ed in particolare di Monte Sant’Angelo in provincia di Foggia, la località famosa per la presenza della Grotta di San Michele Arcangelo.

Si tratta di un posto affascinante da un punto di vista paesaggistico giacchè situato in collina con una bella vista sul mare; a pochi chilometri da Monte Sant’Angelo si trova la famosa località balneare di Mattinata.

Il Santuario di San Michele sorge all’incrocio delle strade che conducono a Manfredonia, a San Giovanni Rotondo, ove è sepolto Padre Pio da Pietrelcina, e alla Foresta Umbra. Entrando nel complesso, colpisce immediatamente il maestoso campanile detto anche la “Torre Angioina”, eretto da Carlo I d’Angiò come ringraziamento a San Michele Arcangelo per la conquista dell’Italia meridionale, iniziato nel 1274 durante il Pontificato di Gregorio X (1271-1276), progettato dall’architetto Giordano, originario di Monte Sant’Angelo e completato nel 1282. La Torre era originariamente alta 40 metri, poi fu ridotta agli attuali 27 metri di altezza per motivi sconosciuti, secondo alcuni per effetto di un fulmine o per collocarvi le campane.

Ma lo spettacolo più affascinante, è offerto dalla Grotta di San Michele Arcangelo: la caverna, dall’irregolare volta rocciosa, che nell’arco dei secoli ha accolto milioni di pellegrini; sono presenti varie statue e bassorilievi, ma ciò che colpisce è proprio la conformazione davvero particolare della grotta, ascoltare una messa lì è esperienza emozionante per chiunque, anche per i non credenti.

E, in tale mistico contesto, sopravvivono anche ricette semplici ed antiche; non si tratta di lunghe e difficili distillazioni o di misture dagli ingredienti segreti, cose lontanissime dalla cultura contadina, ma di semplici infusioni in alcool di prodotti della terra del Gargano.

Il “Limolivo” è uno squisito liquore amaro di ineguagliabile sapore antico; racchiude in se l’armonia dei profumi delle arance, dei limoni e delle foglie di olivo, vera ricchezza delle aspre terre del promontorio del Gargano.

Il “Limoncello” è un piacevolissimo liquore prodotto artigianalmente dalla lenta e sapiente macerazione delle profumatissime scorze di limoni del Gargano.

Il Gargano, grazie alla sua composizione calcare, produce allo stato naturale un limone dal profumo inconfondibile.

Di “Limolivo” e di “Limoncello” se ne trova in commercio di ogni tipo e marca, ma quello che si riesce a preparare in casa, con le proprie mani, seguendo le semplici ricette tramandate dalle nostre nonne, è senza dubbio il più gustoso.

Ricetta del LIMOLIVO

Dose ridotta (prova)

Far macerare in 400 ml di alcool etilico le bucce di 2 limoni, 2 arance e 2 mandaranci (eliminare bene la parte bianca) e 5 foglie di olivo, per 10 giorni.

Filtrare bene l’infuso.

Portare ad ebollizione 600 ml di acqua con 300 gr. di zucchero.

Preparare 100 gr. di zucchero caramellato.

Amalgamare bene con un cucchiaio di legno tutti gli ingredienti precedentemente preparati ed imbottigliare il liquore così ottenuto.

Si consiglia di tenere la bottiglia di “Limolivo” in freezer e di servire il liquore ben ghiacciato in bicchierini.

Ricetta del LIMONCELLO

Dose ridotta (prova)

Far macerare in 400 ml di alcool etilico le bucce di 2 limoni, 2 arance e 2 mandaranci e, se disponibile, anche la buccia di un cedro (eliminare bene la parte bianca), per 10 giorni.

Filtrare bene l’infuso.

Portare ad ebollizione 600 ml di acqua con 400 gr. di zucchero.

Amalgamare bene con un cucchiaio di legno tutti gli ingredienti precedentemente preparati ed imbottigliare il liquore così ottenuto.

Si consiglia di tenere la bottiglia di “Limoncello” in freezer e di servire il liquore ben ghiacciato in bicchierini.

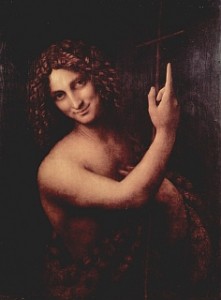

Il “San Giovanni ” di Leonardo torna a Milano dopo 70 anni

Sabato 5 dicembre io e mia moglie abbiamo avuto l’opportunità di visitare la mostra “Leonardo a Milano – Dal museo del Louvre a Palazzo Marino – Esposizione straordinaria del San Giovanni Battista di Leonardo”.

Il capolavoro leonardesco è tornato a Milano dopo 70 anni; mancava dal 1939 allorchè venne esposto alla Triennale.

E’ stato riportato nel capoluogo lombardo grazie alla partnership con il museo parigino del Louvre e resterà esposto per un mese, fino al 27 dicembre, nella Sala Alessi di Palazzo Marino.

Proprio Milano è stata la città che adottò Leonardo da Vinci, che però portò il San Giovanni con sè ad Amboise, in Francia, dove trascorse l’ultimo periodo della sua vita.

Oggi il museo del Louvre sceglie Milano per un ritorno atteso e felice del grande genio italiano Leonardo, unico per la sua personalità di grande innovatore.

Realizzato a Firenze fra il 1508 e il 1513 per volere di Giovanni Benci (1), questo dipinto ad olio su una tavola di 69cm x 57cm fu terminato a Milano prima di essere portato in Francia dallo stesso Leonardo, che lo custodiva gelosamente nel suo studio a Cloux.

Nella Sala Alessi, grazie a un perfetto sistema di illuminazione, il visitatore può cogliere uno ad uno i molti frammenti che danno vita a questa immagine: dal sorriso ai lunghi riccioli biondi, per alcuni il segno conclamato dell’ambiguità sessuale di questo giovane, fino a quel dito puntato in alto, verso l’aldilà divino, invisibile al nostro sguardo.

Il San Giovanni è un olio su tavola (legno di noce) considerato uno degli ultimi dipinti di Leonardo. Arriva dal Louvre di Parigi, dove è conservato insieme alla Gioconda e a Sant’Anna, la Vergine e il Bambino.

Il “prestito” è nato dalla collaborazione tra il celebre museo parigino, il Comune di Milano, il Ministero dei Beni Culturali ed ENI (Ente Nazionale Idrocarburi).

L’allestimento della mostra risulta molto sobrio; il capolavoro è stato tolto dalla cornice ed esposto tra quattro pareti (pannelli) nere, senza la presenza di altri quadri.

Questo consente di potersi concentrare solo ed esclusivamente su di esso, potendo così osservare ed apprezzare l’unicità e la preziosità dell’opera del grande maestro.

Si riesce a guardare negli occhi di San Giovanni Battista e restare ammaliati dallo sguardo di questo “giovane” e dal suo sorriso forse un po’ ambiguo, complice quell’indice puntato verso l’alto, verso una dimensione superiore.

In una sala attigua viene invece proiettato un interessante ed originale “filmato”, girato appositamente per illustrare l’evento, integrato con tratti storici di riferimento risultanti di notevole interesse.

(1) Un altro capolavoro di Leonardo da Vinci è la “Ginevra de’ Benci”, esposto negli Stati Uniti d’America presso la prestigiosa “National Gallery of Art” di Washington DC.

Raffigura la fiorentina Lisa Gherardini; Monna Lisa Gherardini moglie dello stesso Giovanni Benci, amico di Leonardo, che ha commissionato al maestro il “San Giovanni Battista” esposto al Louvre di Parigi ed ora “in prestito” per un mese a Milano (dal 27 novembre al 27 dicembre 2009).

Per maggiori dettagli sulla “Ginevra de’ Benci” di Leonardo è possibile “sfogliare” gli articoli di questo Blog e ricercare “Leonardo da Vinci di casa in America con Ginevra Benci” dell’11.5.2009.