Author Archives: Lorenzo

Maschere e mascherine in tempo di coronavirus covid-19

La pandemia di coronavirus covid-19 che sta imperversando in questi mesi e che colpisce indifferentemente e inesorabilmente, sebbene con differenti livelli di intensità e gradazione, tutti gli esseri umani senza alcuna distinzione di sesso, età, lingua, ceto, estrazione sociale, ecc., ci accomuna anche nell’uso generalizzato delle mascherine di protezione. E la cosa è così rapidamente entrata nella consuetudinarietà delle persone che il vederle indossate in ogni parte del mondo non suscita alcun senso di disagio, rispetto a quando le vedevamo esclusivamente sul viso degli operatori chirurgici in sala operatoria oppure dei cinesi per proteggersi dallo smog.

Ma il vezzo tutto italiano di saper cogliere l’occasione per trasformare le disgrazie in opportunità, ha fatto sì che per le mascherine non abbiamo perso tempo e, anche questa volta, le abbiamo personalizzate, rendendole attraenti ed eleganti, creando così raffinati articoli di alta moda, soprattutto per le donne, i giovani e i bambini, seppure ne circolino alcune un po’ troppo appariscenti, grossolane e sgargianti, ma anche questo fa parte dell’estro di noialtri italiani!

Ma come mai l’uso della mascherina è stato tranquillamente accettato dalla popolazione senza problemi, nel mentre qualche perplessità è sorta con riguardo al distanziamento e al divieto di rapporti interpersonali?

La vita di relazione è la quintessenza della vita stessa del genere umano, mentre l’isolamento rappresenta la sua negazione e quindi inconcepibile da accettare: l’isolamento in carcere – ad esempio – rappresenta la pena più dura da scontare.

Per la mascherina, invece, è tutt’altra storia.

C’è qualcosa di magico e coinvolgente nell’atto del mascherarsi, qualcosa di antico che attrae grandi e piccini, che ci consente di “giocare” ad essere qualcosa d’altro o di scoprire cosa potremmo essere se conoscessimo meglio la maschera che a volte indossiamo senza saperlo.

L’uso di nascondere con la maschera il proprio viso, dandogli nello stesso tempo sembianze diverse, è antichissimo. Spesso non riguarda soltanto la faccia ma tutto il corpo; il termine maschera quindi indica per estensione il costume o il camuffamento che copre tutta la persona.

Perché l’uomo si è sempre mascherato?

Vuoi per acquisire (almeno nell’immaginario collettivo) i poteri dell’essere di cui prende l’aspetto, vuoi per nascondersi ovvero assumere un’identità diversa o anche solamente per divertirsi utilizzando l’incognito oppure per potersi manifestare e diventare se stesso, dopo essersi liberato del ruolo e degli atteggiamenti che gli vengono costantemente attribuiti.

L’uomo primitivo con il travestimento pensava di assumere i poteri e di assoggettare la forza del dio, dello spirito o dell’animale di cui prendeva le sembianze.

Presso gli Egiziani e altre popolazioni dell’Europa centro-orientale, esisteva l’uso della maschera funeraria che, foggiata solitamente in sottile lamina d’oro, aveva la funzione di conservare nel tempo le sembianze del nobile e ricco defunto.

Tra i Greci la maschera acquistò importanza notevole nelle rappresentazioni teatrali. Gli attori del teatro greco recitavano con il volto coperto da grandi maschere che servivano sia per caratterizzare il personaggio, rendendolo perciò riconoscibile al pubblico, sia per amplificare la voce consentendole particolari risonanze; l’apertura della bocca era infatti foggiata ad imbuto con funzione di megafono.

L’uso della maschera nel teatro riprese vigore con la Commedia dell’Arte nella seconda metà del ‘500. Tra le tante, la maschera di Pulcinella, un personaggio così stravagante, ambiguo e beffardo, irridente sbeffeggiatore dei potenti, che guarda sempre con ironia e scetticismo ai mutamenti del mondo, smascherandone ogni volta la retorica delle sue sorti.

Ma, con il decadere della Commedia dell’Arte, tramontò pure l’utilizzo della maschera nel teatro.

In Italia sopravvivono le maschere tradizionali della cerchia alpina e quelle dei Mammuthones della Sardegna, utilizzate durante feste e riti legati al cambiamento di stagione e alla tradizione contadina. Nel resto d’Italia l’uso della maschera sopravvive solamente durante le feste di carnevale, di halloween, sui visi dei clowns e dei mimi.

Ma nella vita quotidiana tante, molte maschere circolano subdolamente in mezzo a noi, maschere invisibili posate su visi candidi di persone insospettabili che si trincerano dietro di esse per perpetrare azioni riprovevoli e dannose per la società, continuando impunemente a recitare copioni di quella novella commedia dell’arte che è la nostra vita di tutti giorni.

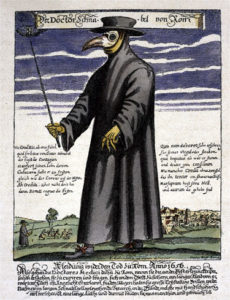

E, sempre a proposito di maschere, in tempo di coronavirus covid-19, è davvero originale e interessante quella realizzata a protezione dei medici in occasione della peste a partire dal XIV secolo.

Detta maschera faceva parte dell’armamentario con il quale il medico si proteggeva nei contatti con i contagiati e, come risulta da un disegno del 1656, essa era definita “L’abito del medico della peste”.

Con abito del medico della peste ci si riferisce all’abbigliamento utilizzato un tempo dai medici per proteggersi dalle epidemie. L’abito era costituito da una sorta di tonaca nera lunga fino alle caviglie, un paio di guanti, un paio di scarpe, un bastone, un cappello a tesa larga e una maschera a forma di becco dove erano contenute essenze aromatiche e paglia, che agivano da filtro e che avrebbero dovuto (secondo le credenze dell’epoca) impedire il passaggio degli agenti infettanti.

L’uso di rudimentali maschere protettive è attestato a partire dal XIV secolo quando i medici, durante le epidemie, iniziarono a indossare particolari maschere a forma di becco, tenute ferme alla nuca da due lacci. L’idea di un indumento completo fu proposta nel 1619 da Charles de Lorme, medico di Luigi XIII, prendendo come spunto le armature dei soldati. Oltre alla maschera a forma di becco, già esistente in Italia e in uso soprattutto a Roma e Venezia, Lorme ideò una veste idrorepellente in tela cerata lunga fino ai piedi, comprensiva di guanti, scarpe e cappello a tesa larga.

La maschera era una sorta di respiratore: aveva due aperture per gli occhi, coperte da lenti di vetro, due buchi per il naso e un grande becco ricurvo, all’interno del quale erano contenute diverse sostanze profumate (fiori secchi, lavanda, timo, mirra, ambra, foglie di menta, canfora, chiodi di garofano, aglio e, quasi sempre, spugne imbevute di aceto).

Lo scopo della maschera era di tener lontani i cattivi odori, all’epoca ritenuti, secondo la dottrina miasmatico-umorale, causa scatenante delle epidemie, preservando chi l’indossava dai contagi.

Come accessorio, inoltre, esisteva un bastone speciale, che i medici utilizzavano per esaminare i pazienti senza toccarli, per tenere lontane le persone e per togliere i vestiti agli appestati.

Una poesia del XVII secolo descrive l’abito del medico della peste:

|

“Come si vede nell’immagine, a Roma i medici compaiono quando sono chiamati presso i loro pazienti nei luoghi colpiti dalla peste. I loro cappelli e mantelli, di foggia nuova, sono in tela cerata nera. Le loro maschere hanno lenti di vetro i loro becchi sono imbottiti di antidoti. L’aria malsana non può far loro alcun male, né li mette in allarme. Il bastone nella mano serve a mostrare la nobiltà del loro mestiere, ovunque vadano” |

Secondo il Trattato della Peste del medico ginevrino Jean-Jacques Manget, del 1721, l’abito venne indossato dai medici di Nimicea durante la peste del 1636-1637. Inoltre, venne indossato durante le epidemie del 1630-1631 a Venezia e durante la peste del 1656, che uccise 145.000 persone a Roma e 300.000 a Napoli. La popolazione, tuttavia, non amava tale abbigliamento, accostandolo all’idea della morte. L’uso dell’abito del medico della peste cadde in disuso nel corso del XVIII secolo.

Disegno: L’abito del medico della peste in un disegno del 1656 (da Internet)

Alcune delle informazioni riportate nel presente articolo sono frutto di ricerche eseguite su vari siti Internet italiani e stranieri

Coronavirus Covid-19 … ma il passato non ci ha insegnato proprio niente?

Ad oggi (Bollettino della Protezione Civile del 27 aprile 2020 ore 18:00) sono 26.977 in Italia le persone decedute a causa della pandemia da coronavirus (Covid-19) su 199.414 casi di contagio appurati, ma il dato potrebbe a detta degli esperti essere di gran lunga superiore, poiché non tutta la popolazione (60 milioni) è stata sottoposta al tampone.

La Lombardia risulta la Regione più colpita (73.479 casi e 13.449 decessi), assieme al Piemonte e ad alcune province dell’Emilia Romagna, del Veneto e delle Marche.

Nel mondo sono 2.883.603 i casi confermati dall’inizio dell’epidemia e 198.842 i deceduti.

Il confinamento in casa (lockdown) al quale siamo costretti ormai da circa due mesi ci induce a trascorrere le ore delle nostre interminabili giornate facendo le poche cose che lo spazio di un appartamento ci consente di fare. E, oltre alla televisione, al computer e al telefonino cellulare, la lettura ritorna ad essere un passatempo interessante.

E così, tanto per cambiare, non bastano le notizie sul coronavirus trasmesse in maniera ossessionante su tutti i canali televisivi per ventiquattro ore al giorno, ma si vanno a rispolverare Manzoni, Boccaccio, ecc., non tanto per cercare un diversivo, ma – ostinatamente e masochisticamente – per trovare una qualche analogia con le pandemie dei secoli passati delle quali essi ce ne hanno fatto memoria attraverso le loro opere (I Promessi Sposi, Il Decamerone, ecc.).

Per chi come vive a Sesto San Giovanni, nel nord milanese, le analogie riscontrate sono sorprendenti; forse, per certi aspetti, anche un po’ inquietanti: la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna, che oggi risultano essere le Regioni più colpite dal Covid-19, sono i simboli di una schiacciante memoria storico-epidemica risalente agli anni Trenta del XVII secolo, allorché furono devastate dalla peste e le città di Milano, Bergamo, Como, Venezia, Padova, Verona, Bologna, Parma, Modena e Firenze ne furono spopolate. Certo, quello era un contesto igienico-sanitario di estrema precarietà, cui si sovrapponevano in modo preoccupante povertà e ignoranza, ma i fatti sembrano ripetersi, con parecchi elementi di affinità.

Grazie all’illuminante narrazione che Alessandro Manzoni ne fa nei Promessi sposi – primo esempio di romanzo storico della letteratura italiana – sulla base di approfonditi studi eseguiti dal medesimo scrittore, il contagio nei territori di Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana e Romagna, nel terribile 1630 causò presumibilmente circa un milione di morti.

Il Ducato di Milano, all’epoca sotto il dominio spagnolo, era attanagliato da una crisi economica profonda alla quale si aggiunse la carestia, che provocarono inevitabili disordini popolari e che nella narrativa manzoniana trovano ampia descrizione. In particolare, ai problemi legati all’offerta di frumento e, di conseguenza, di pane fecero seguito il rincaro dei prezzi e l’inevitabile speculazione. E il calmiere dei prezzi del pane, imposto dalle autorità, non previde la corsa ai forni e la successiva ressa, cosicché la popolazione si riversò per le strade e provocò veri e propri tumulti. Secondo Manzoni, il biennio 1627-1628 fu decisivo: l’eccessiva pressione fiscale a supporto delle spese di guerra e le cattive condizioni meteo misero in ginocchio l’economia. Si registrò, nel frattempo, un calo nelle esportazioni tessili e, ovviamente, nella produzione di manifatture italiane, che negli anni a venire furono sostituite da quelle delle Fiandre [e questa la dice lunga, rispetto a quanti oggi sottovalutano la gravità delle chiusure imposte, i cui effetti comportano inevitabilmente perdite di fette di mercato].

E quindi, a fronte di questi continui disagi, le stesse autorità furono spinte a richiedere presto la discesa dei Lanzichenecchi, le truppe del Sacro Romano Impero chiamate a riportare l’ordine nelle principali città. E si ritenne che la peste fosse stata portata proprio da questi soldati dell’impero germanico, i quali, nel dirigersi a Mantova, attraversarono Milano. Sebbene l’indagine epidemiologica del tempo non fosse basata sulle stesse risorse di cui ci avvaliamo oggi, anche allora ci si impegnò nella ricerca del paziente zero. Secondo alcuni, si trattò del soldato Pietro Antonio Lovato, sul cui cadavere sarebbe stato rinvenuto un bubbone ascellare, ma non si hanno certezze.

Nei Promessi Sposi, ecco cosa scrive Alessandro Manzoni nel cap. XXXI a tal proposito:

“Il tribunale della sanità chiedeva, implorava cooperazione, ma otteneva poco o niente. E nel tribunale stesso, la premura era ben lontana da uguagliare l’urgenza: erano, come afferma più volte il Tadino, e come appare ancor meglio da tutto il contesto della sua relazione, i due fisici che, persuasi della gravità e dell’imminenza del pericolo, stimolavan quel corpo, il quale aveva poi a stimolare gli altri.

Abbiam già veduto come, al primo annunzio della peste, andasse freddo nell’operare, anzi nell’informarsi: ecco ora un altro fatto di lentezza non men portentosa, se però non era forzata, per ostacoli frapposti da magistrati superiori. Quella grida per le bullette, risoluta il 30 d’ottobre, non fu stesa che il dì 23 del mese seguente, non fu pubblicata che il 29. La peste era già entrata in Milano.

Il Tadino e il Ripamonti vollero notare il nome di chi ce la portò il primo, e altre circostanze della persona e del caso: e infatti, nell’osservare i princìpi d’una vasta mortalità, in cui le vittime, non che esser distinte per nome, appena si potranno indicare all’incirca, per il numero delle migliaia, nasce una non so quale curiosità di conoscere que’ primi e pochi nomi che poterono essere notati e conservati: questa specie di distinzione, la precedenza nell’esterminio, par che faccian trovare in essi, e nelle particolarità, per altro più indifferenti, qualche cosa di fatale e di memorabile. L’uno e l’altro storico dicono che fu un soldato italiano al servizio di Spagna; nel resto non sono ben d’accordo, neppur sul nome. Fu, secondo il Tadino, un Pietro Antonio Lovato, di quartiere nel territorio di Lecco; secondo il Ripamonti, un Pier Paolo Locati, di quartiere a Chiavenna. Differiscono anche nel giorno della sua entrata in Milano: il primo la mette al 22 d’ottobre, il secondo ad altrettanti del mese seguente: e non si può stare nè all’uno nè all’altro. Tutt’e due l’epoche sono in contraddizione con altre ben più verificate. Eppure il Ripamonti, scrivendo per ordine del Consiglio generale de’ decurioni, doveva avere al suo comando molti mezzi di prender l’informazioni necessarie; e il Tadino, per ragione del suo impiego, poteva, meglio d’ogn’altro, essere informato d’un fatto di questo genere. Del resto, dal riscontro d’altre date che ci paiono, come abbiam detto, più esatte, risulta che fu, prima della pubblicazione della grida sulle bullette; e, se ne mettesse conto, si potrebbe anche provare o quasi provare, che dovette essere ai primi di quel mese; ma certo, il lettore ce ne dispensa. Sia come si sia, entrò questo fante sventurato e portator di sventura, con un gran fagotto di vesti comprate o rubate a soldati alemanni; andò a fermarsi in una casa di suoi parenti, nel borgo di porta orientale, vicino ai cappuccini; appena arrivato, s’ammalò; fu portato allo spedale; dove un bubbone che gli si scoprì sotto un’ascella, mise chi lo curava in sospetto di ciò ch’era infatti; il quarto giorno morì. Il tribunale della sanità fece segregare e sequestrare in casa la di lui famiglia; i suoi vestiti e il letto in cui era stato allo spedale, furon bruciati. Due serventi che l’avevano avuto in cura, e un buon frate che l’aveva assistito, caddero anch’essi ammalati in pochi giorni, tutt’e tre di peste. Il dubbio che in quel luogo s’era avuto, fin da principio, della natura del male, e le cautele usate in conseguenza, fecero sì che il contagio non vi si propagasse di più. Ma il soldato ne aveva lasciato di fuori un seminìo che non tardò a germogliare. Il primo a cui s’attaccò, fu il padrone della casa dove quello aveva alloggiato, un Carlo Colonna sonator di liuto. Allora tutti i pigionali di quella casa furono, d’ordine della Sanità, condotti al lazzeretto, dove la più parte s’ammalarono; alcuni morirono, dopo poco tempo, di manifesto contagio. Sulle prime, le autorità, a quanto pare, sottovalutarono il rischio di contagio e la pericolosità della malattia, tant’è che, in piena crisi epidemica, non solo si celebrò pubblicamente la nascita del primo genito di Filippo IV, naturalmente senza badare agli assembramenti, ma, l’11 giorno del 1630, si concesse addirittura una processione religiosa, cui tanta gente prese parte nella speranza di un miracolo, per invocare l’intervento divino di San Carlo. A nulla valse l’iniziale rifiuto del Cardinal Borromeo. E non ci volle molto perché questi eventi si trasformassero in veicoli di diffusione della peste. Alessandro Tadino, già citato membro del Tribunale di Sanità, oltre che fisico, aveva più volte fatto notare la pressante esigenza di adottare misure di sicurezza, ma la negligenza di don Gonzalo Fernandez de Cordoba, prima, e quella di Ambrogio Spinola, poi, entrambi governatori della città, prevalsero sulle previsioni di medici e scienziati. Si narra che, nel primo periodo, le persone, contravvenendo sia alle norme del buon senso sia alle indicazioni dei medici, nascondevano i malati in casa, incuranti delle conseguenze. Anche nel pubblico, quella caparbietà di negar la peste andava naturalmente cedendo e perdendosi, di mano in mano che il morbo si diffondeva, e si diffondeva per via del contatto e della pratica; e tanto più quando, dopo esser qualche tempo rimasto solamente tra’ poveri, cominciò a toccar persone più conosciute”.

Orbene, alla luce delle situazioni che stiamo vivendo oggigiorno, non sembra che molto sia cambiato – quattrocento anni dopo – in fatto di certezze, comportamenti, iniziative ed altro.

Infatti, tra pareri discordanti da parte degli esperti, studiosi, sapienti, dotti, luminari, uomini di scienza , e provvedimenti incerti e a volte contraddittori assunti dal Governo (limitazioni di diritti costituzionali attraverso semplici provvedimenti amministrativi: DPCM, invece che DPR da sottoporre al Parlamento per la conversione in Legge), dalle Regioni e dai Sindaci, con un Parlamento in ombra che stenta a svolgere efficacemente il proprio ruolo istituzionale, commissari straordinari e task force, anche oggi è davvero difficile capire cosa stia veramente succedendo!

Quattro secoli sono tanti, e tanti da allora sono stati i progressi della scienza e della tecnica … l’uomo è andato sulla Luna, conosciamo il DNA delle persone, ci rapportiamo in videochiamata da qualsiasi distanza e in qualunque ora del giorno e della notte con Whatsapp e Skipe, lavoriamo da casa in smart working, facciamo sondaggi, proiezioni, screening, algoritmi, ma a quanto pare nulla abbiamo fatto per prevenire calamità e sciagure di questa portata, rispetto alle generazioni che ci hanno preceduto che non potevano che servirsi di strumenti empirici, considerando peraltro che si tratta di eventi ciclici nella storia dell’umanità.

Infatti, tra le grandi pestilenze nella storia dell’uomo, l’epidemia Covid 19 in corso in tutto il mondo, segue la prima pandemia del XXI secolo, l’influenza H1N1 del 2009, la prima che si è spostata a bordo degli aerei ed ha lasciato un bilancio di 575.000 morti.

Nel ‘900 si contano i 50 milioni di morti della Spagnola, che nel 1918 ha accompagnato la Prima Guerra mondiale mentre 40 anni più tardi è stata l’Asiatica a provocare oltre 1 milione di morti.

Nel 1968 è stato ancora un virus influenzale a colpire, la Hong Kong ancora 1 milione di morti. Ma le pestilenze hanno segnato la storia dell’uomo, come la Peste Antonina che fra il 165 e il 168 dopo Cristo ha provocato fino a 10 milioni di morti.

La Peste di Giustiniano, fra il 541 e 542 ha provocato fino a 50 milioni di morti.

La Peste nera fra il 1331 e il 1353 ha decimato la popolazione europea, provocando sino a 200 milioni di morti.

E, come si è visto, la peste sarebbe poi tornata prepotentemente nel 1629 a Milano, con un seguito nel 1656 a Napoli e nel 1676 a Venezia.

E, ciononostante, ci siamo dilettati a finanziare sprechi e cose inutili, trascurando la sanità … forse immaginando che l’evoluzione potesse portare con sé il dono dell’immortalità e la superiorità della specie umana sul resto del creato!

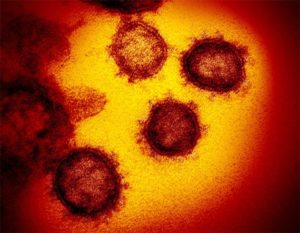

Ma siamo invece rimasti quelli che siamo veramente e cioè davvero piccoli, anzi, microscopici di fronte all’universo e poveri nello spirito, continuando ancora a rifugiarci dietro paraventi immaginari fatti di pressapochismo, fake news, presenzialismo, lesinando anche solo un po’ di spazio alla pietà per le tante persone decedute, presi come siamo dall’ingordigia dell’effimero successo personale, professionale, politico ed elettorale.

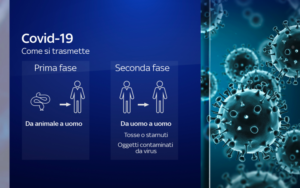

E bastano dei minuscoli virus (le più piccole strutture biologiche che hanno dimensioni da 18 a 300 nm, ove il simbolo nm = nanometro è un’unità di misura di lunghezza, corrispondente a 10−9 metri, cioè un miliardesimo di metro, pari ad un milionesimo di millimetro), per mettere in crisi profonda tutto il sistema degli esseri viventi (persone, animali e vegetali).

Ed anche Giovanni Boccaccio ci ha lasciato traccia delle incertezze, confusione e impreparazione registrate nel corso della cosiddetta Peste nera che colpì profondamente Firenze nel 1348, circa settecento anni or sono.

Lo ha fatto in apertura del Decamerone, dove contestualizza la fuga dei dieci giovani fiorentini dalla chiesa di Santa Maria Novella verso le campagne per una quarantena che avrebbe segnato la storia della letteratura:

“Nella egregia città di Fiorenza, oltre a ogn’altra italica bellissima, pervenne la mortifera pestilenza: la quale, per operazion de’ corpi superiori o per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle parti orientali incominciata, quelle d’inumerabile quantità de’ viventi avendo private, senza ristare d’un luogo in uno altro continuandosi, verso l’Occidente miserabilmente s’era ampliata. Non valendo alcuno senno né umano provedimento, per lo quale fu da molte immondizie purgata la città da oficiali sopra ciò ordinati e vietato l’entrarvi dentro a ciascuno infermo e molti consigli dati a conservazion della sanità, né ancora umili supplicazioni non una volta ma molte e in processioni ordinate, in altre guise a Dio fatte dalle divote persone, quasi nel principio della primavera dell’anno predetto [1348] orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti. Né consiglio di medico né virtù di medicina alcuna pareva che valesse o facesse profitto: anzi, o che natura del malore nol patisse o che la ignoranza de’ medicanti (de’ quali, oltre al numero degli scienziati, così di femine come d’uomini senza avere alcuna dottrina di medicina avuta giammai, era il numero divenuto grandissimo) non conoscesse da che si movesse e per consequente debito argomento non vi prendesse, non solamente pochi ne guarivano, anzi quasi tutti infra ’l terzo giorno, chi più tosto e chi meno e i più senza alcuna febbre o altro accidente, morivano. E lasciamo stare che l’uno cittadino l’altro schifasse e quasi niuno vicino avesse dell’altro cura e i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero e di lontano: era con sì fatto spavento questa tribulazione entrata ne’ petti degli uomini e delle donne, che l’un fratello l’altro abbandonava e il zio il nipote e la sorella il fratello e spesse volte la donna il suo marito; e (che maggior cosa è e quasi non credibile), li padri e le madri i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano. Per la qual cosa a coloro, de’ quali era la moltitudine inestimabile, e maschi e femine, che infermavano, niuno altro sussidio rimase che o la carità degli amici (e di questi fur pochi) o l’avarizia de’ serventi. Tanta e tal fu la crudeltà del cielo, e forse in parte quella degli uomini, che infra ’l marzo e il prossimo luglio vegnente, tra per la forza della pestifera infermità e per l’esser molti infermi mal serviti o abbandonati ne’ lor bisogni per la paura ch’aveono i sani, oltre a centomilia creature umane si crede per certo dentro alle mura della città di Firenze essere stati di vita tolti, che forse, anzi l’accidente mortifero, non si saria estimato tanti avervene dentro avuti? O quanti gran palagi, quante belle case, quanti nobili abituri per adietro di famiglie pieni, di signori e di donne, infino al menomo fante rimaser voti! O quante memorabili schiatte, quante ampissime eredità, quante famose ricchezze si videro senza successor debito rimanere!”

E che dire anche qui dei giudizi espressi dal Boccaccio: “pervenne la mortifera pestilenza: la quale, per operazion de’ corpi superiori o per le nostre inique opere da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata sopra i mortali”, ed ancora de “la ignoranza de’ medicanti [medici]”?

Le deprecate “operazioni dei corpi superiori”, forse anche allora vennero affidate a commissari straordinari e task force?

Il ricorso a tali strumenti infatti non è nuovo e se ne rinvengono tracce già nell’Antico Testamento e più precisamente nella Genesi, quando nell’imminenza della lunga carestia che avrebbe flagellato l’Egitto per sette lunghi anni, il Faraone nomina commissari straordinari e Giuseppe suo vicerè con poteri assoluti.

“Dio ha mostrato al faraone quello che sta per fare. Ecco, stanno per venire sette anni di grande abbondanza in tutto il paese d’Egitto. Dopo verranno sette anni di carestia; tutta quell’abbondanza sarà dimenticata nel paese d’Egitto e la carestia consumerà il paese. Uno non conoscerà più di quell’abbondanza nel paese, a causa della carestia che seguirà, perché questa sarà molto dura. Il fatto che il sogno si sia ripetuto due volte al faraone vuol dire che la cosa è decretata da Dio e che Dio l’eseguirà presto. Or dunque il faraone si provveda di un uomo intelligente e saggio, e lo stabilisca sul paese d’Egitto. Il faraone faccia così: costituisca dei commissari sul paese per prelevare il quinto delle raccolte del paese d’Egitto durante i sette anni d’abbondanza. Essi raccolgano tutti i viveri di queste sette annate buone che stanno per venire e ammassino il grano a disposizione del faraone per l’approvvigionamento delle città, e lo conservino. Questi viveri saranno una riserva per il paese, in vista dei sette anni di carestia che verranno nella terra d’Egitto; così il paese non perirà per la carestia».

Giuseppe fatto vicerè d’Egitto.

La cosa piacque al faraone e a tutti i suoi servitori. Il faraone disse ai suoi servitori: «Potremmo forse trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo Spirito di Dio?» Così il faraone disse a Giuseppe: «Poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non c’è nessuno che sia intelligente e savio quanto te. Tu avrai autorità su tutta la mia casa e tutto il popolo ubbidirà ai tuoi ordini; per il trono soltanto io sarò più grande di te». Il faraone disse ancora a Giuseppe: «Vedi, io ti do potere su tutto il paese d’Egitto». Poi il faraone si tolse l’anello dal dito e lo mise al dito di Giuseppe; lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d’oro. Lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava: «In ginocchio!» Così il faraone gli diede autorità su tutto il paese d’Egitto. Il faraone disse a Giuseppe: ‘Io sono il faraone! Ma senza tuo ordine, nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d’Egitto’ “.

E, dunque, anche oggi come allora, abbiamo la fortuna di avere commissari straordinari, task force e soprattutto un Giuseppe vicerè e pure Conte!

Da più parti si sente dire che la pandemia Covid-19 in corso rappresenterà lo spartiacque con il passato e ci proietterà verso un nuovo modo di porci ove i valori e i sentimenti prevarranno sulle cose futili.

Personalmente ci credo poco, davvero molto poco.

Come sempre … passata la festa … gabbato lo santo!

In Lombardia ai tempi del coronavirus

Per effetto del dilagarsi dell’epidemia da coronavirus, che dopo aver flagellato la Cina, si sta man mano diffondendo anche in buona parte degli altri Paesi del mondo, da stamattina e fino al prossimo 3 aprile tutta l’Italia diviene un’unica “zona protetta”, con il conseguente superamento delle precedenti distinzioni tra la Lombardia e le 14 province (rientranti nella cosiddetta zona rossa: ad alto rischio) e il resto della penisola, isole comprese.

In Europa, è proprio in Italia che si è manifestato il maggior numero dei casi di contagio (e di decessi) localizzati soprattutto in Lombardia, a partire dell’area della “Bassa Lodigiana” per estendersi successivamente anche in tutte le altre province, con picchi che stanno compromettendo la tenuta delle strutture ospedaliere esistenti.

Gli spostamenti interni delle persone per motivi di lavoro, studio, salute, svago, turismo ed altro, hanno poi fatto il resto, propagando così la diffusione del virus Covid-19, fino a toccare un po’ tutta la nazione.La zona rossa, inizialmente prevista per la sola “Bassa Padana” in Lombardia e per una piccola area del “Padovano” in Veneto, è stata successivamente estesa all’intera Regione Lombardia e ad altre 14 Provincie del Nord Italia, ma a fronte di una epidemia che si stava progressivamente estendendo, si è reso necessario da parte del Governo decretare lo stato di allerta generale, fino a definire “zona protetta” l’Italia intera.

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado, come anche cinema, teatri e musei; sospese la manifestazioni di qualunque genere (campionati di calcio e di altri sport compresi), come pure la celebrazioni delle Messe nelle Chiese. Bar e ristoranti aperti solo fino alle ore 18,00, a condizione che possa essere assicurato il mantenimento della distanza tra un cliente e l’altro di almeno un metro.

La popolazione viene invitata a rimanere in casa, evitando di frequentare luoghi affollati; in tutti gli uffici pubblici e privati gli ingressi vengono contingentati per evitare affollamenti al loro interno, ed altrettanto avviene anche nei supermercati. I centri commerciali rimangono per ora aperti solo dal lunedi al venerdi, con la previsione (ne stanno ancora discutendo) di chiusura totale assieme a tutti gli altri esercizi commerciali, con l’esclusione di farmacie e negozi di alimentari e generi di prima necessità

Sono consentiti spostamenti fuori dal proprio luogo di residenza o dimora solo per motivi eccezionali e comprovati: il Ministero dell’Interno ha ufficializzato il modulo di “lasciapassare” da compilare e mostrare alle forze di Polizia addette ai controlli.

Molti i voli aerei cancellati e i treni soppressi, i pochi in circolazione viaggiano completamente vuoti, come vuoti rimangono gli aeroporti, le stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane.

Uno stop improvviso ai modelli individuali e collettivi di vita delle persone, anziane o giovani che siano; non più movida serale, aperitivo in compagnia, serata al cinema, teatro o al ristorante; non più palestre, biblioteche, viaggi culturali e turistici; non più piscine o settimane bianche sulla neve.

Senza dubbio, questa pausa (speriamo non molto prolungata) porterà la gente a fare qualche riflessione proprio sugli attuali modelli individuali e collettivi di vita, dopo aver vissuto momenti di ansia (e forse anche di paura), che hanno messo in luce la fragilità dell’essere umano di fronte all’imponderabile, anche perché occorrerà rimboccarsi le maniche per venir fuori dalla crisi anche di natura economica che questa pandemia virale ha comportato al mondo intero.

Proprio come avvenne nel dopoguerra, perché al di là di ogni variegata connotazione, è una guerra quella che si sta combattendo in questi infausti giorni. Una guerra contro un nemico sconosciuto, subdolo e insidioso che ti aggredisce e prima di ucciderti ti trasforma da vittima ad inconsapevole “untore” capace di contagiare gli altri, rendendoti quindi ignaro portatore di morte dei tuoi simili.

E, così come avviene in guerra, a mali estremi, estremi rimedi.

Proprio quello che sta succedendo in questi giorni a Milano e in Lombardia, qualcosa che non avremmo minimamente potuto mai immaginare che potesse accadere ai nostri tempi. Ma è la guerra!

La Società italiana di anestesia, rianimazione e terapia intensiva ha diffuso un documento tecnico in cui scrive che “può rendersi necessario porre un limite di età all’ingresso in terapia intensiva. Non si tratta di compiere scelte meramente di valore, ma di riservare risorse che potrebbero essere scarsissime a chi ha in primis più probabilità di sopravvivenza”. Il dossier di anestesisti e rianimatori, “Priorità per accesso a terapie intensive”, lancia un allarme: secondo la società scientifica, il documento vuole “fornire un supporto agli anestesisti-rianimatori attualmente impegnati a gestire in prima linea, che non ha precedenti per caratteristiche e proporzioni“. “In uno scenario di saturazione totale delle risorse intensive, decidere di mantenere un criterio di ‘first come, first served’ (primo arrivato, primo servito), equivarrebbe comunque a scegliere di non curare gli eventuali pazienti successivi che rimarrebbero esclusi dalla Terapia Intensiva”.

Quindi una chiara sospensione di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi, in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili, ponendo un limite d’età, basato sulle maggiori possibilità di sopravvivenza.

“Siamo consapevoli – continua il documento – che affrontare questo tema può essere moralmente ed emotivamente difficile. Come Società scientifica avremmo potuto (tacendo) affidare tutto al buon senso, alla sensibilità e all’esperienza del singolo anestesista rianimatore, oppure tentare (come abbiamo scelto di fare) di illuminarne il processo decisionale con questo piccolo supporto che potrebbe contribuire a ridurne l’ansia, lo stress e soprattutto il senso di solitudine. Non è la Siaarti, con questo documento di raccomandazioni, a proporre di trattare alcuni pazienti e di limitare i trattamenti su altri – concludono – al contrario, sono gli eventi emergenziali che stanno costringendo gli anestesisti-rianimatori a focalizzare l’attenzione sull’appropriatezza dei trattamenti verso chi ne può trarre maggiore beneficio, laddove le risorse non sono sufficienti per tutti pazienti”.

Coronavirus, mezzogiorno di fuoco … l’assalto alla diligenza …

Coprifuoco … scene post apocalittiche … Milano, una città deserta e spettrale!

Questo è lo spettacolo e il clima che si respiravano nella mattinata di ieri lunedi 24 febbraio 2020 a Milano e nell’hinterland milanese.

Supermercati vuoti, strade desolate, metropolitane e mezzi pubblici senza passeggeri, scuole di ogni ordine e grado e uffici pubblici chiusi, tante saracinesche di esercizi commerciali abbassate, disinfettanti (Amuchina) e mascherine protettive irreperibili. Un silenzio assordante frutto di una pandemia più forte del virus: la paura collettiva, forse alimentata per lo più dai media.

Si aveva quasi l’impressione che il giorno prima fosse avvenuto qualcosa di catastrofico, tragico, sconvolgente, lasciando così la popolazione, attonita, sbigottita, smarrita; quella stessa popolazione che, sebbene invitata dalle autorità a rimanere in casa, aveva per tutta la giornata di domenica affollato i supermercati, svuotando gli scaffali dei generi di prima necessità, con carrelli della spesa trasbordanti di pasta, carne, acqua, latte, biscotti, ecc.

Musei, cinema e teatri chiusi; sospese le partite di calcio e le manifestazioni di qualunque natura, comprese quelle relative alla ricorrenza del Carnevale, così come le celebrazioni delle Messe in Duomo e in tutte le chiese della Diocesi di Milano.

Chiusura dei bar tassativamente entro le ore 18,30 di ogni giorno, con la previsione di drastiche sanzioni per i contravventori.

Mentre azioni di sciacallaggio e truffe a danno soprattutto di persone anziane vengono segnalate.

E tutto questo a causa dell’improvvisa esplosione anche in Italia di alcuni casi di coronavirus, l’epidemia che sta falcidiando da un po’ di tempo la Cina.

Nonostante la mobilitazione mondiale al riguardo, con sospensione di voli, controlli capillari negli aeroporti, stazioni ferroviarie, porti fluviali e marittimi, messa in quarantena di soggetti a rischio o che comunque potrebbero con essi aver avuto contatti, in Lombardia, in particolare nel territorio della “bassa padana”, e nel Veneto sono stati accertati casi positivi, alcuni dei quali hanno cagionato la morte delle persone colpite.

Massiccia è stata la mobilitazione a tutti i livelli, sia sotto il profilo medico specialistico ospedaliero e sia per quanto attiene all’aspetto politico istituzione, con il coinvolgimento di tutte le forze in campo; condizione questa che lascia ben sperare riguardo alla capacità di arginare adeguatamente il fenomeno, evitando quegli spiacevoli ed eccessivi allarmismi, che generano solo panico tra la popolazione.

E alcuni media in questi giorni non hanno perso l’occasione per soffiare sul fuoco, amplificando notizie che contribuiscono a creare isteria collettiva, ma tralasciando o sfumando semplicemente fonti di informazioni scientifiche e dati di fatto oggettivi, così da trasformare quasi in reality show una situazione delicata, se non tragica, in una gara a chi meglio riesce a spettacolizzarla (a Roma direbbero: fare solo caciara).

Ma, in questi frangenti, l’apocalisse non c’è stata e non ci sarà (almeno spero); questo è quanto ci stanno dicendo virologi e istituzioni; depotenziamo dunque la narrazione dei dettagli più tragici dell’epidemia e confidiamo unicamente nella scienza e nell’efficienza dei nostri specialisti che con notevole impegno stanno dando prova di spiccate doti di capacità professionale.

E già oggi si respira un’altra aria, la gente ha ricominciato ad uscire, sebbene in tanti armati di mascherina protettiva, e i supermercati sono stati già tutti riforniti.

Una bufera in un bicchier d’acqua?

Me lo auguro di cuore!

La morte di zia Nannina

Ieri mattina alle cinque e trenta la nostra cara zia Nannina ci ha lasciati per fare ritorno alla casa del Padre, amorevolmente circondata dai figli, generi, nuore, nipoti e pronipoti, serena e felice di aver trascorso su questa Terra i suoi oltre 108 anni.

Gli ultimi attimi della sua vita li ha trascorsi in Lombardia, nella terra ove tanti anni fa si era trasferita per seguire il marito Nicola Placido, ferroviere, facendo poi ritorno a Poggio Imperiale subito dopo il suo pensionamento. Poi Nicola Placido era venuto a mancare e la piena autonomia con il passare degli anni cominciava a far difetto; così, qualche anno fa la decisione di trasferirsi ancora al Nord, ospite dei propri figli, la maggior parte dei quali vive colà.

Zia Nannina, al secolo Giovanna Galullo, vedova Fusco, era nata a Poggio Imperiale in provincia di Foggia il 24 giugno 1911 ed avrebbe compiuto 109 anni fra quattro mesi.

Con la sua scomparsa Poggio Imperiale perde ancora una delle sue più longeve concittadine!

In particolare, per me e mia moglie viene meno anche una parte dei nostri riferimenti con il passato, considerando, per un verso, che le nostre famiglie abitavano nella stessa via De Cicco, ed erano dunque vicine di casa, e, per l’altro, che con la famiglia di mia moglie vi era pure un rapporto di parentela, in quanto il marito Nicola Placido Fusco era cugino di primo grado di mio suocero Michele Palmieri.

Le spoglie mortali della zia Nannina sono state trasportate in paese per riposare accanto al marito nel locale cimitero, dopo il rito funebre che verrà celebrato domani, giovedi 20 febbraio 2020.

Grazie alla cara zia Nannina per averci fatto gioire della sua presenza fra di noi per tutto il tempo che le stato concesso di godersi l’affetto di quanti le hanno voluto bene e le sono stati premurosamente vicini.

Buon Natale, salvo intese!

La vignetta di Giannelli riportata sul Corriere della sera di ieri 23 dicembre 2019, antivigilia di Natale, raffigura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che porge gli auguri di “Buon Natale” al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale gli risponde: “Salvo intese”.

Il sottile umorismo di Emilio Giannelli, maestro di satira di grande statura, rappresenta da anni sul quotidiano citato, puntualmente ogni mattina, il fatto, l’evento, l’avvenimento che maggiormente influenza o può influenzare l’opinione pubblica, e lo fa sempre con molto garbo, senza mai esagerare, punzecchiando in maniera giusta ed equilibrata il personaggio di turno.

E la recentissima approvazione, dopo sei ore di discussione in Consiglio dei Ministri, del Decreto cosiddetto Milleproroghe – anche questo con l’originale formula del “salvo intese” – sicuramente rappresenta per noi italiani un fatto se non proprio serio, almeno tragicomico.

Il Decreto è stato approvato o no?

Si, forse … vediamo!

Certo, certissimo … anzi probabile!

Mi sovviene il tormentone del bravo Peppino De Filippo nel film Totò Peppino e la Malafemmina:“E ho detto tutto”, al quale il grande Totò, una volta per tutte, frappose un bel … “Ma cos’hai detto tu, che non hai detto niente”.

Il Decreto legge (d.l.), ai sensi dell’art.77 della Costituzione, è un Atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione. Il Decreto legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall’inizio. Le Camere, tuttavia, possono regolare con una legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge.

Esso si differenzia sostanzialmente dal Disegno di legge (d.d.l.) che, ai sensi degli artt.71 e 72 della Costituzione, è un Atto d’iniziativa legislativa deliberato dal Governo. Il disegno di legge non ha valore normativo fin quando non diviene legge con la approvazione da parte sia della Camera che del Senato del medesimo testo.

Ragione per cui un Decreto Legge o è formalmente approvato dal Consiglio dei Ministri oppure non lo è. Altrimenti, sempre in tema di barzellette, possiamo rammentare quella del ginecologo che alla paziente che gli chiede se è incinta, le risponde: “Si, ma poco poco”.

Questa la notizia stampa: “Via libera in Consiglio dei ministri al decreto sulle intercettazioni, mentre il Milleproproghe passa [NdA: passa o non passa?] con la formula “salvo intese”. A Palazzo Chigi, si è concluso dopo 6 ore il vertice iniziato poco prima delle 11.30. All’esame il decreto Milleproroghe, quasi una “seconda manovra” costituita in un primo momento da 37 articoli con un centinaio di slittamenti, ma che potrebbe lievitare ancora … il testo su cui è stata condotta la discussione ha però subito modifiche rispetto alla bozza originaria arrivata sul tavolo di lavoro. E il via libera “salvo intese” lascia aperta la possibilità di ulteriori cambiamenti …”.

Salvo Intese, unitamente a tutte le parole della neopolitica, contribuisce a dare una certa notorietà a un’espressione di puro stampo burocratico, che nulla ha a che vedere con il formalismo degli atti e dei procedimenti amministrativi del Potere Esecutivo dello Stato.

Salvo intese fa il paio con la formula usata per indicare l’unico punto all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri n. 57, del 30 aprile 2019: “Il Consiglio dei Ministri è convocato in data odierna alle ore 21,00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: Varie ed eventuali”.

I punti all’O.d.g. devono essere ben esplicitati a pena di nullità, mentre “varie ed eventuali” possono riguardare esclusivamente questioni secondarie e di non rilevante importanza.

Salvo intese e varie ed eventuali sono due espressioni che, soprattutto quando sono riferite ad atti ufficiali del Governo, hanno molte caratteristiche in comune. Innanzitutto, sono caratterizzate da un alto tasso di vaghezza; scrivere varie ed eventuali nell’ordine del giorno del Governo è in contrasto con il bisogno e il diritto di trasparenza che i cittadini hanno per quel che concernono l’attività delle Istituzioni. Nel momento in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri inserisce in rete l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, dovrebbe rendere edotti i cittadini non solo del fatto che il Consiglio si riunisce, ma anche degli argomenti che discute. Questo obiettivo non è soddisfatto dalla locuzione varie ed eventuali. Ugualmente, se il Consiglio dei ministri approva un provvedimento, ci si aspetterebbe che l’oggetto dell’atto fosse stato approfondito in tutti i suoi particolari, che il testo discusso dai ministri fosse quello definitivo, che i cittadini potessero conoscerne subito tutti i contenuti. Invece non è così.

Salvo intese.

Ma qualcuno si è presa la briga di spulciare almeno il Dizionario dei sinonimi e dei contrari?

Intesa è sinonimo di accordo: quindi di cosa stiamo parlando?

Sarebbe come dire che il Consiglio dei Ministri ha approvato (ha quindi trovato l’accordo), salvo intese (e cioè salvo accordo)!

Sinonimi di Accordo:

Concordia, consenso, consonanza, intesa, sintonia, comprensione, affiatamento, collaborazione, corrispondenza, assonanza, compromesso, armonizzazione, conformità, complicità, favoreggiamento, coesione, patto, concordato, alleanza, coalizione, armonia, armonizzazione, concordanza.

Contrari:

Discordia, disaccordo, dissenso, contrasto.

E, dunque, resta il fatto che queste parole della neopolica mettono in luce palesemente delle procedure che non brillano per trasparenza e che richiamano certamente le vaghezze del politichese della cosiddetta Prima Repubblica, ove le convergenze parallele regnavano sovrane.

Domani è Natale.

Auguriamoci che la Notte Santa illumini la mente e i cuori dei governanti di tutto il mondo, orientando le loro scelte verso processi di fratellanza, amore, pace e solidarietà di cui i popoli hanno estremo bisogno, unitamente alla saggezza della buona amministrazione della cosa pubblica e della tutela dell’ambiente, del territorio, e del Pianeta.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo e tutti.

Foto di repertorio da Internet

A 50 anni dalla strage di piazza Fontana

Si è svolta ieri 12 dicembre 2019 a Palazzo Marino, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la solenne manifestazione di rievocazione del tragico e funesto evento che scosse la città di Milano cinquant’anni orsono, allorchè una bomba venne fatta esplodere all’interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura di piazza Fontana.

E’ trascorso mezzo secolo: venerdi 12 dicembre 1969 a Milano era una giornata uggiosa e fredda, velata di un sottile strato di nebbia che inumidiva il viso della gente che frettolosamente si recava al lavoro a piedi, in bicicletta, in tram o in metropolitana. Era stata da poco inaugurata anche la “linea verde” da Caiazzo a Cascina Gobba, a partire dal 27 settembre 1969, mentre la prima sezione della “linea rossa” da Lotto a Sesto Marelli, già in esercizio dal 1° novembre 1964 era stata prolungata il 2 aprile 1966 fino a Pagano e Gambara.

Il grattacielo Pirelli svettava sui tetti milanesi facendo da contraltare alla Torre Velasca, simboli della straordinaria ripresa e sviluppo del dopoguerra della grande metropoli lombarda, che offriva opportunità di lavoro a qualsiasi livello di aspettativa.

Le fabbriche, la produzione, il commercio: era tutto un proliferare di piani, progetti, iniziative che coinvolgevano il pubblico e il privato e accanto alla “città delle fabbriche”, localizzata per lo più a Sesto San Giovanni, si era andato sviluppando un notevole livello di indotto.

I negozianti del centro e la Rinascente in particolare avevano già allestito la loro vetrine per le imminenti festività natalizie e le luminarie decoravano piazza Duomo e le strade più importanti della città. Grandi manifesti occupavano gli spazi pubblicitari propagandando panettoni Motta e Alemagna.

Io c’ero.

Avevo ventiquattro anni ed ero a Milano dal 1° settembre 1969, vincitore di un pubblico concorso indetto dalla Direzione Compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Milano, che aveva sede a Palazzo Litta, al civico 24 del centralissimo corso Magenta.

Era l’ultimo giorno lavorativo della settimana prima del week-end che avrebbe consentito alle famiglie con i loro figlioletti di fare lo shopping prenatalizio, visitando anche il presepe meccanico, allestito ogni anno sotto un tendone nella medesima piazza Duomo.

Ma qualcosa di inaspettato sconvolse Milano; nel pomeriggio una bomba deflagrò e gettò la città nello scompiglio.

La sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura, in piazza Fontana, quel giorno era piena di clienti venuti soprattutto dalla provincia; alle 16,30, mentre gli altri istituti di credito chiudevano, all’interno di quella filiale c’erano ancora molte persone. L’esplosione avvenne alle 16,37, quando nel grande salone dal tetto a cupola scoppiò un ordigno contenente 7 chili di tritolo, uccidendo 17 persone delle quali 13 sul colpo, e ferendone altre 87; la diciassettesima vittima morì un anno dopo per problemi di salute legati all’esplosione. Una seconda bomba fu rinvenuta inesplosa nella sede milanese della Banca Commerciale Italiana, in piazza della Scala. Una terza bomba esplose a Roma alle 16,55 nel passaggio sotterraneo che collegava l’entrata di via Veneto della Banca Nazionale del Lavoro con quella di via di San Basilio; altre due esplosero a Roma tra le 17,20 e le 17,30, una davanti all’ Altare della Patria e l’altra all’ingresso del Museo del Risorgimento, in piazza Venezia. I feriti a Roma furono in tutto 16.

Il benessere generato dal cosiddetto boom economico che aveva caratterizzato la giovane Repubblica Italiana del dopoguerra aveva portato con sè anche i germi della protesta e delle rivendicazioni sociali nelle fabbriche, nelle scuole, nelle università, nei posti di lavoro, nella Chiesa e nelle famiglie, di cui il Sessantotto rappresenta, nel bene e nel male, il punto di svolta epocale per la nostra intera comunità nazionale.

Nel bene, in quanto la protesta e le rivendicazioni hanno orientato le scelte politiche dell’epoca verso riforme straordinarie in campi di diversa natura.

Nel male, in quanto alcune esagerazioni si sono poi rivelate assai pericolose, degenerando in guerriglie, fino alla costituzione di vere e proprie bande armate (Brigate rosse, nere, ecc.), motu proprio o forse anche con l’ intrusione di frange corrotte di poteri dello Stato, con tentativi di golpe, per un verso, ovvero, per l’altro, provocando volontariamente o involontariamente una sorta di risveglio di quella guerra civile (1943-1945) che aveva provocato in Italia una profonda lacerazione, protrattasi ben oltre la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Quel giorno di 50 anni fa l’Italia del boom economico, che contò tra Milano e Roma ben cinque attentati terroristici, fu il drammatico incipit dell’era dei depistaggi e della cosiddetta strategia della tensione, con un lunghissimo elenco di ignari cittadini, politici, sindacalisti, magistrati e forze dell’ordine che ha insanguinato per trent’anni l’Italia. Il nostro Paese, mezzo secolo fa, uscì per sempre dal periodo aureo del miracolo economico per imboccare il tunnel delle stragi, dal quale solo dagli anni 90 è riuscito a liberarsi, per imboccare tuttavia l’attuale tristissimo viale del tramonto, con una recessione che ci inchioda nei livelli periferici e secondari dell’Unione Europea, con un debito pubblico intollerabile.

Riusciremo a venirne fuori con un colpo di reni, un guizzo improvviso di sagacia, cogliendo anche le opportunità che l’UE ci offre, per raggiungere l’obiettivo che sembra esserci sfuggito di mano?

Ai posteri l’ardua sentenza!

La Tomba di San Luca Evangelista a Padova

E sempre un piacere tornare a Padova, una bella e interessante città del Veneto, ricca di storia e di testimonianze architettoniche e religiose, che vanno oltre la mistica ritualità del pellegrinaggio alla Tomba di Sant’Antonio, le cui reliquie sono custodite nella sua grandiosa Basilica, conosciuta in tutto il mondo come la Basilica del Santo. E noi ci siamo tornati volentieri il 3 ottobre scorso, in treno con il Frecciarossa da Milano, accompagnati da una stupenda giornata di sole che ha fatto da cornice alla nostra escursione.

“Venezia la bella e Padova sua sorella“, recita un detto popolare. Il paragone con Venezia dovrebbe già far comprendere, a chi non è mai stato a Padova, cosa troverà durante la sua visita. La Cappella degli Scrovegni di Giotto, il più importante ciclo pittorico del mondo, basterebbe già da sola a giustificare la visita. E, sempre in tema di arte, i Musei Civici raccolgono una bella collezioni di pittori soprattutto veneti (Tiepolo, Tintoretto, Veronese) e nel Battistero del Duomo è perfettamente conservato un altro straordinario ciclo di affreschi, quello di Giusto de’ Menabuoi.

Le molte piazze cittadine, in particolare Piazza delle Erbe, della Frutta e dei Signori, svelano il piacere dei padovani (o patavini) per la socialità; una scelta insolita per gli abitanti di una città del Nord, dove il clima non è sempre clemente.

E, ancora, il Palazzo della Ragione (1208 circa) nei secoli sede del Tribunale, da cui prende il nome e che i padovani chiamano anche “Il salone” perché il primo piano è in realtà un unico ambiente a forma di salone, per molti secoli il più grande del mondo, a cui si accede dalla “Scala delle Erbe” in Piazza delle Erbe. Nel Salone è conservata la “Pietra del Vituperio“, un blocco di porfido nero di su cui i debitori insolventi erano obbligati a spogliarsi e battere per tre volte le natiche prima di essere costretti a lasciare la città. Pare che questa pratica abbia dato origine all’espressione “restar in braghe de tea”. Davanti al Salone (accanto al Palazzo Comunale) c’è il “Palazzo delle Debite“, adibito a prigione a cui si accedeva direttamente dal Palazzo della Ragione con un passaggio ormai distrutto.

Succede raramente di visitare una città e cercare qualcosa da vedere nell’Università locale. Quella di Padova, però, fa eccezione. Dal 1222 nelle aule di Palazzo del Bo (prende il nome da un’antica locanda di un macellaio) sono passati Leon Battista Alberti, Galileo Galilei, Niccolò Copernico e molte altre personalità che ne hanno fatto un’istituzione mondiale in molti campi della ricerca scientifica. Sono due i lasciti principali di 800 anni di cultura: il Teatro Anatomico e la Cattedra di Galileo Galilei. Il Teatro, voluto da Girolamo Fabrici d’Acquapendente nel 1594, è uno straordinario teatro in legno di noce che permetteva agli studenti di assistere, dall’alto, alle autopsie sui corpi. Un’iscrizione all’ingresso del teatro recita “Hic est locus ubi mors gaudet succurrere vitae“, cioè “E’ questo il luogo dove la morte gode nel soccorrere la vita“. Nella Sala dei Quaranta, così denominata per i quaranta ritratti di studenti stranieri, c’è la cattedra di legno da cui Galileo insegnò matematica e fisica dal 1592 al 1610.

I padovani vanno inoltre fieri del loro Prato della Valle, una piazza che misura ben 88620 mq e che, per estensione totale, è seconda solo alla Piazza Rossa di Mosca. Per comprendere quanto effettivamente sia grande, basta pensare che è formata da un’isola centrale, completamente verde, chiamata Isola Memmia in onore del podestà che commissionò i lavori. Intorno all’isola c’è una canale di circa 1,5 km di circonferenza, circondato da una doppia fila di statue numerate (78) di personaggi famosi del passato. Per raggiungere l’isola centrale ci sono 4 viali incrociati con relativi ponti sul canale. Prato della Valle sorge in un luogo da sempre fulcro della vita di Padova: qui c’era un grande teatro romano e un circo per le corse dei cavalli. Qui furono martirizzati due dei quattro patroni della città, Santa Giustina e San Daniele. Nel Medioevo si svolgevano fiere, giostre e feste pubbliche. Oggi in Prato della Valle turisti e padovani passeggiano, vanno in bicicletta, prendono il sole d’estate o fanno tardi la sera.

E, nel corso della nostra scarpinata padovana, passeggiando proprio nel Prato della Valle, si è prospettato innanzi a me e mia moglie il monumentale complesso dell’Abbazia di Santa Giustina, che all’apparenza potrebbe rappresentare una meta secondaria della città, ma che – al contrario – riserva sorprese molto interessanti.

Nel tempo in cui la Patavium (Padova) romana era nel suo massimo splendore, nella zona in cui ancora oggi sorge la Basilica e il Monastero di Santa Giustina, c’era uno o più sepolcreti dell’aristocrazia pagana e un cimitero cristiano. Qui il 7 ottobre del 304 fu deposto il corpo della giovane Giustina, messa a morte perché cristiana, per sentenza dell’Imperatore Massimiano, allora di passaggio a Padova.

Poco dopo il 520, ad opera di Opilione, prefetto del pretorio e patrizio, sorse la prima Basilica con l’attiguo Oratorio, decorata di marmi preziosi e di mosaici. Se ne ha una descrizione nel 565 in Vita S. Martini, Libro IV, 672-670, di Venanzio Fortunato.

La Basilica cimiteriale oltre alle spoglie della Patrona della città e diocesi, fu arricchita di corpi e reliquie di molti santi, luogo di sepoltura prescelto dai vescovi. Divenne così, già nel secolo VI, meta di pellegrinaggi dal momento che il culto di Santa Giustina era ormai diffuso nelle zone adiacenti al litorale adriatico. Bisogna risalire al 971 per avere notizie certe circa la presenza dei monaci benedettini a Santa Giustina, e questo per merito del Vescovo di Padova Gauslino, il quale col consenso del suo Capitolo ristabilì un monastero sotto la Regola di San Benedetto, dotandolo di beni territoriali, di chiese e cappelle in città e in campagna. Iniziò così lo sviluppo progressivo operato dai monaci, che tanti benefici apportarono a tutto l’agro padovano con le bonifiche terriere che trasformarono le immense paludi e le sterminate boscaglie in distese di fertilissime campagne.

Ma la cosa più interessante è la scoperta che nell’Abbazia di Santa Giustina sono conservate anche le spoglie di San Luca Evangelista.

San Luca Evangelista non era, come molti credono, uno dei dodici apostoli scelti da Gesù; egli venne invece citato e lodato più volte da San Paolo come suo fedele collaboratore nei viaggi che fece per evangelizzare le genti. Luca scrisse il Vangelo, che da lui prese il nome, e gli Atti degli Apostoli. Fonti antiche parlano della sua professione di medico ed una tradizione assai diffusa lo presenta anche pittore del volto di Cristo e soprattutto della Madonna. Tra le icone “lucane” una è la Madonna Costantinopolitana. San Luca è festeggiato sia dalla Chiesa Cattolica che da quelle Ortodosse il 18 ottobre.

l sarcofago di San Luca, che solenne si erge all’interno dell’Abbazia, è un’opera preziosa di scuola pisana (1313), fatta a cura dell’abate Mussato, gli specchi sono di alabastro orientale; il telaio che li inquadra, di porfido verde: due colonne di granito orientale, due di alabastro. Il sostegno centrale è formato da quattro angeli, di marmo greco. Le figure dei riquadri sono così ordinate: sul lato minore verso il Vangelo, l’effigie di San Luca, centro di tutta la composizione; sui due lati, nello stesso ordine: due angeli che portano torce, due angeli turiferari (dal latino turiferarius: tus turis “incenso” e ferre “portare”), due buoi (il bue è il simbolo biblico di San Luca); sulla testata opposta è ripetuto il simbolo dell’Evangelista. Secondo una antica tradizione l’evangelista Luca, originario di Antiochia di Siria e morto in tarda età (84 anni), sarebbe stato sepolto nella città di Tebe. Da lì le sue ossa furono trasportate a Costantinopoli dopo la metà del IV sec. e da qui nel corso dello stesso secolo o dell’VIII , trasportato a Padova nel Monastero di Santa Giustina. I monaci benedettini insediatisi prima dell’anno 1000 iniziarono così a venerare le spoglie dell’Evangelista. Nel 1354, l’imperatore Carlo IV di Lussemburgo, re di Boemia, si fece consegnare il cranio che finì nella cattedrale di San Vito a Praga dove si trova ancora oggi. Nel 1436 fu affidata al pittore Giovanni Storlato l’incarico di rappresentare, sulle pareti della cappella dedicata al santo, una serie di scene che ne narrano la vita, il trasferimento delle reliquie dall’Oriente e il suo ritrovamento a Padova. Un secolo più tardi, nel 1562, l’arca marmorea venne trasferita nel braccio sinistro del transetto, nell’attuale Basilica. All’approssimarsi del Grande Giubileo del 2000 il Vescovo di Padova, anche per motivi ecumenici, nominò una commissione di esperti per avviare una ricognizione scientifica delle reliquie di San Luca. Il 17/9/1998 fu aperto il sarcofago e si trovò in una cassa di piombo sigillata uno scheletro umano in buono stato di conservazione. I risultati definitivi delle indagini sono stati presentati nel Congresso Internazionale, svoltosi a Padova nell’ottobre dell’anno 2000. I dati scientifici – come è stato affermato al termine di quelle giornate – non smentiscono la tradizionale attribuzione a San Luca delle spoglie; si pongono piuttosto come dati precisi, complementari alle fonti scritte, attorno a cui l’indagine storica potrà muoversi con maggiore sicurezza, soprattutto per chiarire come, quando e perché sia avvenuta la traslazione del corpo da Costantinopoli a Padova.

In alto, sul

Sarcofago di San Luca si ammira la Madonna con gli angeli, la copia cinquecentesca

della “Madonna Costantinopolitana”, il cui dipinto originale – come si è detto

– viene attribuito alla mano del medesimo San Luca. Bella la pittura e bella la

lastra di rame sbalzato e dorato che inquadra i due volti. La cornice di bronzo

e i due Angeli in volo di Amleto Sartori (1960). Del medesimo sono gli otto

bracci portalampade di bronzo attorno all’abside (1961), e il disegno del

piccolo coro. L’ambone e il portacero in bronzo a sinistra dell’altare di

Giancarlo Milani.

Dagli antichi documenti viene segnalata la presenza della Immagine

della Madonna Costantinopolitana nel Monastero di Santa Giustina a partire dal

XII secolo, che divenne oggetto di viva devozione popolare. Secondo alcuni

studiosi sarebbe l’immagine mariana più antica che si conosca a Padova, di stile

nettamente bizantino, venerata e invocata dai padovani come la Salus Populi Patavini.

Lo scorso venerdì 18 ottobre, Festa di San Luca, patrono dei Medici, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova e la Pastorale della Salute della Diocesi di Padova hanno organizzano un convegno dal titolo “Il Medico tra coscienza e norma”. L’appuntamento si è tenuto nell’Aula Magna del Monastero di Santa Giustina, proprio nella Basilica dove riposa il patrono mondiale dei medici. L’Evangelista è diventato così simbolo, reale presenza, attorno a cui i medici di oggi si sono riuniti, rinnovando un’antica tradizione di incontro.

E, a proposito di venerazione delle effigi della Madonna dipinte da San Luca, famosa è anche quella custodita a Bologna presso il Santuario della Madonna di San Luca, una Basilica dedicata al culto mariano che si eleva sul colle della Guardia, uno sperone in parte boschivo a 280 m di altitudine a sud ovest del centro storico.

L’icona della Madonna di San Luca, con tantissimi devoti tra i bolognesi, scende in citta a maggio, il mese mariano; essa raffigura una Madonna con il Bambino secondo l’iconografia orientale di tipo odigitria, ossia “colei che indica la via”, appellativo greco-bizantino diffuso a Costantinopoli, nei paesi di rito ortodosso e poi anche in Italia. Secondo la tradizione, anche questa icona sarebbe la copia di un dipinto eseguito dall’Evangelista Luca.

Di questa effige, in casa ne conserviamo una copia ben incorniciata, acquistata qualche anno fa proprio a Bologna in occasione di una nostra visita al Santuario della Madonna di San Luca.

“A la messe de Tarranove ki ce trove trove ki dinte e ki fore” di Antonietta Zangardi

Nei giorni scorsi, a Poggio Imperiale, il mio paese di nascita dove sto trascorrendo come ogni anno il periodo estivo, la cara amica Antonietta Zangardi mi ha fatto dono di un DVD contenente il Video di una recita scolastica, risalente al 5 giugno dello scorso anno, degli alunni della locale V elementare, diretti dalla maestra Michelina Murano.

Un DVD con la seguente dedica: “A Lorenzo ed Elvira con profonda stima Antonietta Zangardi”.

E così ho provato, nel corso di uno di questi caldissimi pomeriggi di agosto che ti inchiodano in casa … al fresco dell’aria condizionata, a visionarlo, giusto per dare una prima scorsa veloce al suo contenuto, riservandomi di guardarlo poi con calma più in là.

Ma devo tuttavia ammettere che il coinvolgimento emotivo, sin dai primi fotogrammi, è risultato tale che mi sono visto costretto a guardare il Video per intero e fino alla fine, con il risultato di aver trascorso veramente un piacevole pomeriggio.

L’entusiasmo e l’impegno dei giovanissimi interpreti trasmettevano un’intensa carica di vitalità, calata talmente bene nei singoli personaggi da farli risultare verosimili a quelli vissuti ai tempi ai quali la narrazione degli eventi messi in scena si riferiva; nello specifico “Il dialetto e le usanze Terranovesi del secondo dopoguerra”.

Una commedia in vernacolo Terranovese in tre atti, scritta e sceneggiata dalla Prof.ssa Antonietta Zangardi, coordinatrice del Centro Studi Territoriale “Simposio Culturale” di Poggio Imperiale, dal titolo “A la messe de Tarranove ki ce trove trove ki dinte e ki fore”.

Complimenti ai bravissimi interpreti e alla maestra Michelina Murano che li ha preparati e magistralmente diretti, con un ringraziamento doveroso all’autrice Prof.ssa Antonietta Zangardi, che ha saputo cogliere momenti particolari della nostra civiltà contadina del secondo dopoguerra e immortalarli in una divertente Commedia dialettale, affinché il patrimonio immateriale della nostra piccola comunità non vada perduto.

I Terranovesi hanno sempre nutrito una naturale passione per la messa in scena di eventi di diversa natura; ad esempio le scijarre (i litigi) tra singoli o tra famiglie, inscenati in strada, rappresentavano delle vere e proprie farse teatrali all’aperto, con la presenza di pubblico che accorreva numeroso sul posto, formando capannelli. E così il rito dei “lamenti” nel caso di decessi, allorchè venivano impiegate donne specializzate alla bisogna, e molti si recavano appositamente a far visita al defunto per poter assistere, per così dire, alla “sceneggiata”.

[Per memoria: La prèfica, nel mondo antico, era una donna pagata per piangere ai funerali].

Ma tante altre erano le occasioni buone per “recitare” in pubblico.

Si rivengono tracce riferibili a tempi abbastanza remoti di gruppi di giovani che, soprattutto nel periodo di Carnevale, “ce mascijequarijavene” (si mascheravano) e improvvisavano simpatici e divertenti siparietti, il più delle volte in termini satirici verso autorità politiche, militari e religiose o come veri e propri sfottò diretti a specifici personaggi locali.

Personalmente ho memoria dei primi “teatrini” presso l’asilo infantile di via Cadorna di Poggio Imperiale, con le Suore Sacramentine, a partire dagli anni 50 del secolo scorso e poi, negli anni sessanta, quando un nutrito gruppo di giovani provava a mettere in scena i primi spettacoli teatrali veri e propri. Un periodo di serena spensieratezza, che ho condiviso insieme ad altri compagni del tempo, nei primi anni della mia gioventù trascorsaa Poggio Imperiale, dilettandomi a scribacchiare parodie, poesie e scenette per gli spettacoli teatrali che, come giovani della GIAC (Gioventù Italiana di Azione Cattolica), con la guida spirituale del nostro amato e indimenticato Don Giovanni Giuliani junior (Don Nannino), allestivamo – insieme a tante altre interessanti attività culturali, benefiche e amatoriali – nel periodo di Carnevale; uno per tutti “Spettacolissimo”.

Ed ora, grazie all’amore per il Teatro unito all’impegno e alla professionalità da parte di giovani poggioimperialesi, la “Compagnia Teatrale Terranovese”, di cui fanno parte anche tante donne, ha avviato già da qualche anno la sua attività amatoriale che ha consentito di mettere in scena spettacoli di notevole rilievo, soprattutto su famosi repertori di Eduardo Scarpetta e del figlio Eduardo De Filippo, presso la sala teatrale cittadina di via Oberdan, attualmente in corso di ristrutturazione.

I ragazzi e le ragazze della V elementare del 5 giugno 2018, dopo la brillante dimostrazione di bravura sul palcoscenico, possono sicuramente rappresentare un prezioso bacino dal quale poter attingere nuovi interpreti e nuovi talenti, al fine di assicurare continuità e mantenere a Poggio Imperiale sempre viva la nobile arte del Teatro (dialettale), integrandola, migliorandola e provando, magari, anche a farle varcare i confini del nostro territorio.

Riporto, dal Sito Facebook del Centro Studi Territoriale

https://www.facebook.com/centrostuditerritoriale/

Ieri sera, presso la sala teatrale, i bambini della V elementare di Poggio Imperiale, diretti dalla maestra Michelina Murano hanno portato in scena la commedia “A la messe de Tarranove ki ce trove trove ki dinte e ki fore”.

Ideato e scritto dalla prof.ssa Antonietta Zangardi, coordinatrice del Centro Studi Territoriale Simposio culturale, è un testo interamente composto in vernacolo terranovese, perchè “il dialetto è la lingua dei sentimenti, studiato nelle università e dobbiamo conservarlo”, come ha ricordato l’autrice.

Una splendida serata trascorsa all’insegna del divertimento, nel ricordo di una Poggio Imperiale di fine dopo guerra fatta di autenticità, semplicità e grande spirito di comunità.

Le foto di repertorio si riferiscono alla serata della recita e sono tratte dal medesimo Sito Facebook https://www.facebook.com/centrostuditerritoriale/

“Chiamami Fernanda, una storia procidana” il nuovo libro di Nazario D’Amato

Un nuovo libro di Nazario D’Amato, artista poliedrico e nostro concittadino, dal titolo “Chiamami Fernanda, una storia procidana”, edito dalle Edizioni del Poggio, un romanzo interessante e intrigante. Un romanzo coinvolgente che lascia il lettore con il fiato sospeso fino alla fine; quasi un thriller, quanto ad ansia indotta con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione del fruitore, tramite l’espediente della tensione: il protagonista si trova di fronte a un mistero, che vuole scoprire ad ogni costo, un mistero che gli ha cambiato letteralmente la vita. Ma anche un po’ storia di genere fantastico o, forse, è solo una favola, come dice Nazario nel suo libro?

E l’intera e appassionante vicenda prende le mosse e si svolge proprio in uno scenario da favola, l’incantevole Isola di Procida, nel Golfo di Napoli, tra Ischia e Capri, una location da sogno che l’autore descrive, o forse è meglio dire che dipinge con speciale maestria. E sembra di vivere e assaporare con lui e con i suoi personaggi quegli sprazzi di vita isolana, nell’osservazione dei paesaggi e nel godersi il suo limpido mare e il suo sole spendente, in alto, in quel cielo azzurro infinito.

Un vecchio marinaio, Paolo, Pablo, Jorge o forse lo stesso autore del libro Nazario D’Amato, in una sorta di malcelato processo catartico per la liberazione di tensioni psichiche attraverso la rievocazione di eventi traumatici?

Un cane, Vispo, Perro o semplicemente Cane, come preferisce chiamarlo il suo proprietario?

Una bambina di nome Archea: la predestinata di quale arcano destino? E perché quel nome? Scientificamente, in Biologia, gli Archea sono microrganismi unicellulari molto simili a Batteri che sopravvivono in ambienti con condizioni estreme, temperature molto alte o molto basse, acque con salinità altissima, ecc.

E, dunque, un vecchio marinaio, un cane e una bambina sopra una barca in mezzo al mare … “metafora di una barca che traghetta pensieri verso una recondita spiaggia?”.

“Una storia il cui confine è così labile da farsi arduo da riferire, arduo come navigare a vista in un banco di nebbia”, dice il vecchio marinaio alla bambina.

E, ancora: “Ti ho raccontato della Janara?”.

Un’antica leggenda isolana parla di “un ambiguo quanto misterioso personaggio femminile sulla cui esistenza tutti giurano sebbene nessuno l’abbia mai visto. E’ una storia che aleggia come un’eco trasportata dal vento di ponente, un’eco frammentata, corrosa dalla furia delle tempeste e dalle creste delle onde dei mari che ha attraversato, che l’hanno resa simile alla scrittura incompleta e parziale di un’antica pergamena logorata dal tempo”.

In questo suo ultimo libro si conferma e si rafforza la profondità dell’animo dell’autore, che pone come fulcro della sua analisi l’universo dei valori umani e il suo impegno sociale e cristiano, riprendendo altresì concetti a lui molto cari finalizzati alla tutela dell’ambiente e anche degli animali.

Numerosi sono, infatti, i riferimenti a Dio, alla Creazione, ai Santi, agli Angeli e a San Michele Arcangelo in particolare. E per gli animali, i cani in special modo, egli si azzarda in voli pindarici, provando a penetrare nella loro psiche, nei loro sentimenti, interpretandone le espressioni degli occhi e i movimenti del corpo, in un tutt’uno con i comportamenti e gli atteggiamenti del loro padrone.

Inoltre, l’autore dimostra di possedere conoscenze tecnico scientifiche di alto profilo, in materia di marineria, parlando con dovizia di particolari di strumentazioni, barche, navi, marinai, comandanti, venti e naufragi; un tragico naufragio … che coinvolge emotivamente e trascina il lettore sin nelle viscere dello scafo della nave in frantumi, nella profondità oscura dell’abisso del mare in tempesta.

E, ancora, i continui e piacevoli richiami ai suoni, melodie, musica, canzoni, opere liriche, ai compositori e agli strumenti musicali, come l’arpa, pianoforte ed altro, denotano non solo la sua particolare sensibilità, ma anche la sua passione e competenza in materia.

Ma, accanto a tutto ciò, in questo libro affiora un elemento di rottura, se vogliamo, rispetto allo standard cui Nazario ci ha abituati e che riguarda il concetto di appartenenza, dell’attaccamento alla propria Terra e il desiderio di ritorno alla propria Itaca. Questa volta Nazario ha dovuto forzare la mano e consentire obtorto collo al suo personaggio di rinunciare al ritorno e stabilirsi definitivamente sull’isola di Procida, in forza di un amore grande, travolgente, incommensurabile.

Ed è così che “l’unico desiderio che aveva Jorge, ormai, era quello di tornare definitivamente a casa, sulla terra ferma, sulle sue montagne affacciate sul golfo … in una regione lontana da qui, nelle Asturie, in Spagna, dove si parla una lingua diversa … ”.

Ma qualcosa è successo!

“Il naufragio, attraverso l’incontro ambiguo con la Janara, indecifrabile e stupefacente, si svelò in un approdo del corpo e dell’anima e al tempo stesso indicazione di un nuovo cammino, incitamento alla scoperta, allo svelamento di mondi sconosciuti, di un sé sconosciuto, che si presentò in forma di donna che lo prese per mano, lo afferrò dalla caduta negli abissi e lo trasse in salvo”.

Ed ecco come l’amore, quello con la A maiuscola, riesce a sconvolgere piani e previsioni, e il vecchio marinaio “sentiva che non avrebbe potuto vivere in nessun altro luogo che sull’isola”, l’Isola di Procida.

L’amore! “C’è una sola cosa alla quale neppure una Janara può rinunciare, a nessun essere vivente può essere chiesto ciò, ed è l’amore” ripete la Janara, parole tramandate da generazione in generazione da quando si ha memoria di Janare, sull’isola, e che si tramanderanno finché ci sarà una fanciulla che se ne vorrà assumere l’eredità.

E, quindi, come logico che fosse:“E nemmeno io voglio rinunciarvi, Jorge, nemmeno io” aggiunge [la Janara]. Ed è come alterata, luce, voce, la stessa metamorfosi che … chiunque abbia amato ha sperimentato su di sé.

La favola è solitamente accompagnata da una “morale”, ossia un insegnamento relativo a un principio etico o un comportamento, sottinteso o anche formulato esplicitamente alla fine della narrazione (anche in forma di proverbio).

E, dunque, quale morale si può dedurre da questa favola procidana raccontata da Nazario D’Amato?

Proviamo con: Aiutati che il ciel t’aiuta?

La forza di volontà del comandante, la sua lucidità fino all’ultimo respiro, l’immane e coraggioso sforzo profuso durante i momenti tragici del naufragio, sono stati premiati dall’inaspettato e quanto mai benefico, efficace e provvidenziale salvataggio, da parte di un Angelo, materializzatosi attraverso la visione fantastica di una figura leggendaria che solca i mari procidani, la Janara? Leggenda, mitologia, religione, fusi insieme; oppure più semplicemente … Tutto è bene quello che finisce bene? E cioè, nonostante i numerosi ostacoli e impedimenti, l’epilogo positivo di una vicenda è sicuramente un successo … soprattutto quando è l’amore a prevalere sulle nequizie umane?

Ma, al di là di ogni maldestro tentativo di interpretazione, dal tempo dei tempi, tutte le storie a lieto fine si portano dietro sempre insegnamenti virtuosi e positivi, come le favole raccontate un tempo dalle nostre nonne ai piccini seduti in cerchio intorno al camino o al braciere, nelle fredde serate d’inverno e au frische ssettat’a ‘nnanz’a porte (al fresco seduti davanti agli usci di casa) nelle calde serate d’estate.

E noi tutti abbiamo bisogno, oggi più che mai, di buoni esempi; abbiamo bisogno di fermare la giostra, scendere e restare fermi almeno un giro, per riflettere, disintossicarci e poi riprendere serenamente il nostro cammino.

Ma forse è proprio questo che l’autore vuole trasmetterci … partendo da … “una piovosa giornata autunnale, con l’acqua che sbatteva sui vetri della casa abbarbicata in cima alla rupe di Punta Pioppeto, una specie di abbaino da caccia con porticato, piccolo ma arredato in modo sobrio ed essenziale, dove mi ero rifugiato per un breve periodo di riposo e di riflessione, per “staccare la spina”, e per prendere una decisione”.

Chiamami Fernanda, una storia procidana” di Nazario D’Amato.

Il nuovo libro di Nazario D’Amato è stato presentato sabato 10 agosto 2019, ore 19,30, a Poggio Imperiale presso il locale Centro Polivalente di Corso Vittorio Veneto, 50.

Le foto di repertorio riportate nell’articolo si riferiscono alla serata della presentazione.