Author Archives: Lorenzo

Una serata estiva a Poggio Imperiale all’insegna della cultura

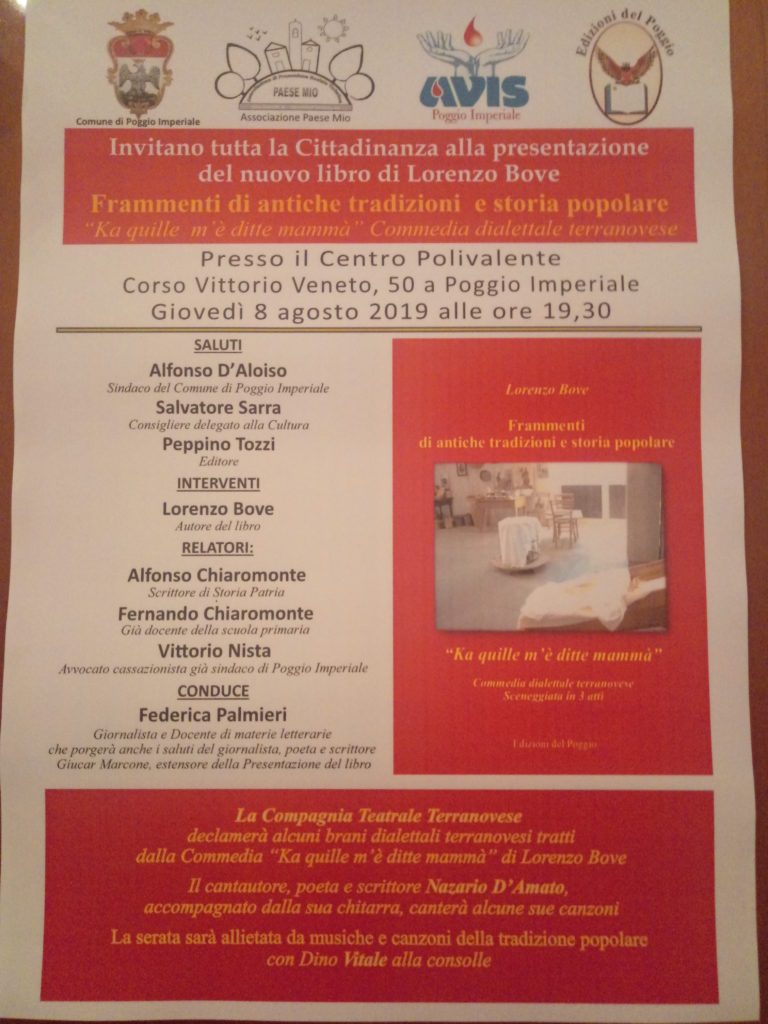

Riporto integralmente, qui di seguito, la relazione svolta dall’ Ins. Fernando Chiaromonte, quale Relatore in occasione della presentazione del mio ultimo libro “Frammenti di antiche tradizioni e storia popolare – Ka quille m’è ditte mammà”, tenutasi a Poggio Imperiale lo scorso giovedi 8 agosto 2019.

Il caro amico Fernando, che è stato uno dei più apprezzati docenti terranovesi, insieme alla sorella Erminia, della Scuola Primaria di Poggio Imperiale, nonché autore di un libro di favole dialettali dal titolo “Ce stève ‘na vote”, Racconti fiabe e favole della tradizione Garganica e dell’alto Tavoliere”, Edizioni del Poggio, 2008, ha sviluppato egregiamente la propria analisi sotto l’aspetto del beneficio, in termini valoriali, che le future generazioni possono trarre dalla conoscenza delle antiche tradizioni e storia popolare.

Ho personalmente apprezzato e ringraziato Fernando per l’elevato livello di analisi e approfondimento del suo intervento che, insieme a quelli degli altri due relatori, parimenti di notevole spessore, hanno consentito ai partecipanti di trascorrere una serata all’insegna della cultura, facendo un piacevole salto all’indietro, per assaporare l’atmosfera di un tempo che non c’è più, ma che molti di noi forse anche solo inconsciamente amerebbero esplorare.

Buona lettura!

RELAZIONE di Fernando Chiaromonte

Ancora una volta Lorenzo ci ha riservato una sorpresa.

Ci ha raccontato attraverso immagini vive, spassose e gradevoli, in vernacolo tarnuese, con la commedia “Ka quille m’è ditte mammà” un mondo passato, frammenti delle nostre antiche tradizioni, radici, identità, storia scoosciuta ai giovani, ma ancora presente nei ricordi della mia generazione anche se, ormai, molti coetanei l’hanno rimossa o tentano di sottovalutarla o, ancora peggio, rinnegare.

Lorenzo è stato sempre appassionato delle tradizioni popolari. Ha iniziato, qualche anno fa raccogliendo detti e proverbi. Ha continuato l’anno scorso riesumando i cibi e la cucina della nostra tradizione contadina e, quest’anno, ha focalizzato gli usi, i costumi, le consuetudini della Civiltà Contadina e delle famiglie che quella cultura esprimeva, del loro modo di vivere e di stare insieme, delle comuni speranze, dell’aiuto reciproco, solidarietà e rispetto, ma anche degli inevitabili dissidi, purtroppo, che si annidavano al loro interno proprio quando, invece, questi legami si sarebbero dovuti rinsaldare in virtù di un matrimonio e della nascita di un nuovo focolare domestico.

Non starò a ripercorrere quanto Lorenzo ha già ben raccontato e scritto nel libro circa l’innammoramento timido e ingenuo dei giovani dell’epoca, spesso indotto, a volte avversato, ma sempre sotto stretta sorveglianza genitoriale; a ‘mmascijata; u parentate; u stizzipanne; u ‘spusalizije; ‘a fijuta; u ‘mmalocchije; a fatture.

A me preme, piuttosto, capire e far capire il significato profondo di quanto il libro di Lorenzo ed altri simili sulle tradizioni popolari vogliono trasmettere alle nuove generazioni. Far capire che ciò che teneva insieme la famiglia, legava i genitori ai figli non poteva essere il possesso e la supremazia paterna nè la sottomissione coniugale e filiale. Far capire che le naturali preoccupazioni paterne, l’amore, le cure e il rispetto, dovevano essere reciproci, dei primi nei confronti di moglie e figli, e di quest’ultimi verso di essi perché valori e sentimenti universali, connaturati all’essere umano come stigamtizzano le sopraggiunte e nuove norme giuridiche del diritto di famiglia.

Far capire che il male al pancino dei bimbi e il mal di testa degli adulti non erano dovuti a chissà quale sortilegio e perciò combattuti con amuleti e formule più o meno magiche (u ‘mmalocchije). E, ancora, che un malessere o un incidente o uno svantaggio come pure la mancanza e la perdita di un lavoro, l’indigenza, non erano dovute a gelosia ed invidia o causate da forze maligne, ‘a fatture, quanto piuttosto da malattie, questioni sociali, scarsità di lavoro se non da propria incapacità e negligenza.

“Puverètte tenéve sèmbe ‘nu delore qqua, l’hanne truvate morte, jé morte de subbete, l’hanne fatte ‘na fatture.

No! Era un male, magari un tumore di cui non si conosceva ancora nè la natura nè le possibilità di cura e guarigione.

Allora, perché nascevano queste congetture, queste superstizioni di cui Lorenzo fa cenno e che sono ben radicate in tutte le tradizioni e assai difficili da sconfiggere?

Mi permetto di spiegarlo facendo un banalissimo esempio: sin dall’antichità, lampi, tuoni, terremoti provocavano nell’uomo meraviglia, sconcerto, timore. E, non potendo giustificare questi fenomeni scientificamente, si facevano risalire a forze sconosciute, soprannaturali, a divinità per qualche motivo offese e che occorreva, quindi, rimediare ingraziandosele per mezzo di riti (strane preghiere, tiritere, canti, gesti, danze). Mitologia pura. Paganesimo assoluto.

Del resto, lo stesso nastro che gli sposi spezzavano all’ingresso della loro abitazione dopo il matrimonio, o dei genitori dopo il battesimo dei figli, era dovuto a questo antichissimo retaggio e significato: cicoscrivere i malefici instauratesi in essa e liberarla sconfiggendoli e scacciandoli.

Cos’è, allora, il foclore? Cosa sono le tradizioni popolari? Consuetudini sorpassate che suscitano ilarità? Incombrante bagaglio di stravaganti curiosità da lasciarci alle spalle, di cui magari vergognarci o sottovalutare, seppellire e rinnegare? Penso proprio di no, altrimenti non staremmo qui a parlarne. E Lorenzo ha il merito di aver osato scandagliarlo, farlo riemergere, consegnarlo ai giovani perché possano conoscerlo, analizzarlo, modificarlo e arricchirlo.

Il foclore, quindi, è cultura, vera e propria storia nata e sviluppatasi in un determinato tempo e contesto ambientale e sociale.

Se è vero, come è vero, che, per l’uomo, il primo ostacolo da superare fu senza dubbio l’ambiente naturale che lo ospitava e che, imparando a modificarlo e renderlo più adatto alle proprie necessità, ha acquisito strategie e modi di vita condivisi da tutto il gruppo d’appartenenza e riconosciuti come utili e necessari alla propria sopravvivenza, si comprende come tale patrimonio comune acquisito, fatto appunto di linguaggio, consuetudini, usi, principi morali e di giustizia, credenze, conoscenze, manifatture, espressioni artistiche, producessero quello che noi definiamo cultura resa possibile dalla condivisione e ritenuta necessaria anche per le nuove generazioni e perciò degna di essere trasmessa, di padre in figlio, in forma orale ed imitativa: tradizione popolare, folclore.

In altre parole, tema attualissimo, avere la pelle bianca o scura, i capelli crespi o lisci, gli occhi tondi o a mandorla (neri, cerulei o castani) sono caratteristiche razziali e non modificabili, mentre invece, il tipico modo di pensare ed esprimersi, il comportarsi secondo un particolare modello di vita possono e devono essere modificati in base al cambiamento delle condizioni ambientali, all’accrescersi delle esigenze materiali e spirituali, alle vicende storiche, al progredire del sapere umano, alla scoperta di nuovi valori sociali, al contatto con altre culture che immancabilmente determinano reciproca contaminazione, intercultura, arricchimento.

Noi stessi siamo figli della cultura greco-romana avendo assimilato la filosofia greca e il diritto romano a cui abbiamo aggiuto il modo di vita longobardo, normanno, svevo, angioino, aragonese. Senza i Fenici, non avremmo l’attuale nostra scrittura e senza gli Arabi la matematica e l’algebra. Senza gli Assiri, Babilonesi e Persiani, l’astrologia e l’astronomia.

Lo stesso nostro essere cristiani è stato possibile grazie all’incontro, al contatto, alla contaminazione del mondo giudaico.

Per quanto ci riguarda, poi, più da vicino, la Nuova Terra, Tarranove, nasce nel 1758, in Territorio di Lesina che, illirica nelle origini, gode di vastissimo prestigio in epoca romana e diviene florida Contea longobarda nel 789. Quindi in Territorio di Capitanata, già Apulia, già Daunia, già Magna Grecia.

Le sue origini, come ben sappiamo, si devono a colonie di Albanesi accolte dal principe Imperiale e ai suoi fattori e braccianti giunti dalla Campania, dal Sannio, dalla terra di Bari, dal Gargano, dall’Abruzzo e dal Molise. Un coacervo di popoli, linguaggi, usanze e consutudini, che il neonato villaggio ha saputo ben amalgamare e assimilare creando una propria cultura e tradizione. Quella, appunto, esaminata, discussa e rappresentata e rivissuta questa sera.

Non a caso La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, riunitasi a Parigi dal 17 ottobre al 16 novembre 1989, (30 anni fa, ormai) in occasione della sua venticinquesima sessione,

definisce la cultura tradizionale e popolare l’insieme delle creazioni di una comunità, espresse da un gruppo o da individui, riconosciute come rispondenti alle proprie aspettative di vita, ritenute proprie norme, propria identità culturale e sociale;

ne individua le forme che la comprendono quale, fra l’altro, la lingua, la letteratura, la musica, la danza, i giochi, la mitologia, i riti, i costumi, l’artigianato, l’architettura ed altre arti,

ne sottolinea la natura specifica e l’importanza per quanto riguarda gli aspetti che ne derivano e il rischio che questi elementi possano andare perduti;

raccomanda la sua introduzione nella Scuola e nei programmi didattici, l’insegnamento, lo studio, il rispetto di tutte le culture tradizionali e, in particolare, di quelle non dominanti;

incoraggia stampa, editori, televisioni, radio ed altri mezzi di comunicazione nazionali e regionali a darne maggior spazio;

invita regioni e comuni a sostenere, con sovvenzioni, le associazioni, i gruppi e gli individui che se ne occupano, creando posti a tempo pieno per specialisti incaricati di promuoverne e coordinarne le attività , facilitando incontri, promuovendo la ricerca, la produzione e la conservazione di materiali riguardanti il proprio territorio e il proprio vissuto attraverso centri di documentazione, biblioteche, servizi archivistici e pubblicazioni.

Naturalmente quanto ho detto è solo uno stralcio di ciò che è contenuto nelle Raccomandazioni Onu e le riporto per evidenziare l’importanza del libro di Lorenzo e dell’incontro di questa sera.

La presenza dell’editore delle Edizioni del Poggio, Peppino Tozzi, per quello che sta facendo da anni in questo senso ne è la conferma. Come pure quella puntuale dell’Amministrazione Comunale nelle persone del Consigliere Comunale con delega alla Cultura, Salvatore Sarra, e del nostro sindaco Dott. Alfonso D’Aloiso che non si è mai sottratto a questo tipo di iniziative cercandole, apprezzandole, promuovendole, sostenendole.

Infine, per concludere, sperando di non aver annoiato, una considerazione che proviene dalla mia, ormai, interrotta professione d’insegnante, di docente di scuola primaria.

Devo ammettere, con mio grande rammarico, che la Scuola, che è, che deve essere il luogo deputato per eccellenza all’apprendimento della cultura e delle tradizioni, non sempre è stata ed è all’altezza. Non mi riferisco a Poggio Imperiale perchè, come dirò, qualcosa è stato fatto, ma la noncuranza, il pressappochismo che l’insegnamento scolastico riserva al ricchissimo patrimonio folcloristico e assai deludente e non solo nella scuola primaria, ma anche e soprattutto in quella superiore di primo e secondo grado dove la cultura dovrebbe essere studiata, analizzata e confrontata in tutte le sue sfaccettature e vari contesti storici, temporali e geografici, per estrapolare quei valori universali che essa può ancora offrire mutando quelli che i nuovi contesti hanno reso obsoleti, inefficienti, non più consoni alle attuali condizioni ambientali, ai nuovi modelli sociali e di giustizia, alle nuove scoperte scientifiche e tecnologiche.

Per fare ciò, occorre, però, conoscere il passato e da esso partire.

Per quanto riguarda la scuola primaria, si può insegnare a leggere, scrivere e far di conti, far apprendere storia, geografia, scienze, religione partendo dalle tradizioni. Io l’ho fatto e con esito positivo, anche se da parte di qualcuno si poteva pensare che, in tal modo si sottraeva del tempo allo studio dei programmi.

I miei alunni ormai sono adulti, uomini, donne, papà, mamme, bravi lavoratori e validi professionisti. Ritengo, però che ricordano con piacere quelle attività svolte. Sicuramente conoscono meglio la soria di Poggio Imperiale rappresentata a fumetti con pertinenti didascalie vocali e commenti anche musicali, dopo lunghe e approfondite ricerche. Di certo è ancora presente nella loro memoria i pellegrinaggi al santuario di San Nazario e Monte Sant’Angelo raccontatati dai nonni e registrati su nastro. Così pure la ricerca degli antichi giochi poi eseguiti nel cortile della scuola alla presenza dei compagni e delle famiglie e quella sull’alimentazione, della cucina e dei cibi tradizionali, poi preparati con l’aiuto delle mamme e gustati in una manifestazione nel cortile in cui alunni e alunne si sono esibiti in canti e danze tradizionali. E come dimenticare la monografia degli antichi mestieri e quella assai più cospicua sulla Civiltà contadina per Conoscere il proprio retroterra culturale (usi, costumi, tradizioni, strumenti di lavoro ) riuscendo a coinvolgere tutto il plesso delle elementari e della scuola media, nonché i genitori degli alunni e l’amministrazione comunale, promuovedo la raccolta di moltissimo materiale, corredandolo di schede descrittive e che avrebbe dovuto portare alla istituzione di un museo etnografico e della civiltà contadina. Purtroppo il museo non è stato allestito e il materiale, mal conservato, è andato disperso. Bisogna ringraziare, oggi, Leonardo Iadarola, Nardine, che nel suo capannone artigianale ha recuperato moltissimo altro materiale, suddiviso e ordinato per temi costituendo, in embrione, quello che potrebbe diventare museo.

Signor sindaco, qualcosa, in questo senso, deve essere fatto.

Dal progetto scolatico sulla Civiltà Contadina, si è poi rinnovata una tradizione antica di Poggio: il Carnevale tarnuese organizzato dalla scuola per oltre cinque anni con sfilata di carri allegorici tematici e balli e danze in maschera nella piazza.

Per finire, dalla Civiltà Contadina è scaturito un altro prezioso lavoro scolastico: la raccolta di racconti, fiabe e favole narrati da nonni e anziani del paese e divenuta poi, un libro da cui Lorenzo stesso ha estrapolato il racconto I doije cummare inserendolo in modo egregio nella sua commedia oggetto di discussione questa sera, facendolo rivivere nel tessuto colloquiale di una delle tante famiglie dell’epoca.

Lo ringrazio e ringrazio anche voi per avermi ascoltato con pazienza, sperando di aver dato un contributo positivo a questa splendida serata che ci ha permesso di rinsaldare le nostre radici e rivivere piacevoli ricordi ed emozioni.

Il Maestro Giuseppe Bosich alla “Notte Bianca week-end Salerno 2019” con una mostra di pittura davvero speciale

Si sono spenti i riflettori sulla kermessse salernitana che si è svolta nei giorni 26, 27 e 28 luglio 2019, confermando che anche questa IX edizione della “Notte Bianca week-end Salerno 2019” è stata una grande festa ricca di numerosi eventi in molte piazze cittadine, con la presenza di tanti artisti musicali e dello spettacolo, accolti da un folto ed esultante pubblico.

Il programma, molto ricco e diversificato, ha spaziato dai momenti di puro divertimento, ai momenti di musica pop a iniziative culturali di grande rilevanza come la presenza del Maestro Giuseppe Bosich con l’esposizione delle sue opere in Villa Carrara.

L’imponente evento estivo salernitano di quest’anno ha avuto inizio proprio presso il Salone della Villa Carrara la mattina di venerdi 26 luglio alle ore 11,30, con la consegna dei Premi della “Notte Bianca Week-End Salerno 2019” destinati ad Artisti salernitani che si sono contraddistinti nel campo dello spettacolo, della cultura, dell’arte, delle professioni e dello sport nel panorama nazionale ed internazionale. Alle ore 18 l’inaugurazione presso il Salone della medesima Villa Carrara, della mostra di pittura di Giuseppe Bosich “QOM-‘ED-JAH” – La Divina Commedia in tre atti con la curatela di Laura Bruno, 36 dipinti raffiguranti canti scelti de la Divina Commedia. E alle ore 21,00 un Recital del Tenore Francesco Malapena accompagnato dal Maestro Bruno Vitale, tenuto all’aperto nei giardini della Villa Carrara.

In particolare, l’esposizione dedicata al Maestro Giuseppe Bosich si è sviluppata lungo l’intero arco delle tre giornate della “Notte Bianca week-end Salerno 2019”, con il seguente programma: i dodici dipinti raffiguranti canti della Divina Commedia dedicati all’Inferno in mostra il 26 luglio, i dodici del Purgatorio il 27 luglio e i dodici del Paradiso il 28 luglio. E il pubblico ha potuto ammirare anche l’intera cartella dell’Opera (36 illustrazioni lito-offset).

Anch’io e mia moglie non abbiamo voluto perdere questo importante appuntamento culturale ed abbiamo quindi partecipato alla serata di inaugurazione della mostra di venerdi 26 luglio, recandoci appositamente a Salerno per incontrare il Maestro Giuseppe Bosich.

E ne è valsa veramente la pena!

L’esplosione dei colori, la creatività artistica e la profondità di pensiero dell’autore, che le opere presentate dal Bosich rivelano, destano nel visitatore comune percezioni di meraviglia, stupore, incanto e forse anche di sorpresa, in relazione soprattutto all’originalità (audacia, stravaganza) delle rappresentazioni proposte, rispetto agli stereotipi che la storia della pittura ci ha tramandato in materia di Divina Commedia. Sensazioni che nel visitatore più attento si trasformano invece in emozioni forti che attanagliano ed entusiasmano fino all’esaltazione.

Questo, se vogliamo, è il vero Bosich!

Può non piacere, perché i suoi dipinti sono diversi, a volte irriverenti, strani e così via cantando.

Ma la verità è che Bosich non lascia mai nulla al caso, tutto è previsto, preordinato, studiato, calcolato e messo in luce, sì a volte in maniera stravagante, però con sagacia, acume e intuizione folgorante.

La pittura è un po’ come la poesia, quella che suscita emozioni e cattura la sensibilità di chi la legge.

Ma, in verità, l’occasione dalla mostra mi ha offerto l’opportunità di incontrare e rivedere un vecchio amico della mia gioventù dopo tanti anni.

Con l’amico Giuseppe Bosich abbiamo avuto una comune militanza, come servitori della Patria, negli anni sessanta del secolo scorso, e poi ognuno di noi ha seguito la propria strada, i propri desideri, i propri sogni. Ci eravamo persi di vista, ma la fama del Maestro Bosich, pittore, incisore e scultore di fama internazionale, prima o poi doveva giungere anche alla mia attenzione, così come è accaduto una decina di anni orsono. Ci siamo sentiti telefonicamente e abbiamo rievocato i nostri comuni ricordi dell’epoca, promettendoci di rivederci quanto prima.

E lo scorso venerdi 26 luglio, alla Villa Carrara di Salerno, ci siamo finalmente riabbracciati, sicuramente un po’ invecchiati (ne contiamo 74 ciascuno, di anni!) ma ancora giovani nello spirito e soprattutto ancora combattivi nel perseguire i nostri rispettivi desideri e i nostri sogni giovanili mai sopiti.

“La visionaria rappresentazione dantesca di Giuseppe Bosich si materializza nelle 36 Tavole con una travolgente energia ispiratrice. Bosich, come Virgilio, ci accompagna: noi come Dante ci facciamo guidare nel simbolismo di un mondo di segni e di figure dai colori vivaci e dalle forme umanizzate ed interagenti. La Commedia, tradotta nella grafica d’autore, diviene magma incandescente partorito da mente raffinata con spunti esoterici e filtrato da mano felice con folgorante illuminazione. Ne risulta un viaggio dell’arte iniziatico e rituale, le cui radici affondano nel cuore e nella stria dell’umanità” (Prof.ssa Laura Bruno Direttore artistico della mostra)

L’utilizzo di un sito particolarmente attrattivo come Villa Carrara ha elevato il livello culturale della manifestazione offrendo lo scenario perfetto per la mostra del Maestro Bosich e per il concerto del tenore Malapena.

“ll palazzetto Carrara fu costruito tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, in stile neogotico, con presenza di architettura Umbertina; in tipico stile neogotico sono gli archi e gli archetti della facciata principale con linee ondulate e ritmicamente svolte. Presenta un loggiato a due livelli, di cui quello inferiore ad archi ed il portale originario in piperno inglobato nel rifacimento neogotico. E’ una ottocentesca dimora nobiliare, oggi spazio pubblico, situata nel quartiere Pastena della citta di Salerno” (Tratto dalla Brochure della mostra).

Una bella serata estiva ha fatto da cornice all’evento e la mostra del Bosich è risultata particolarmente impreziosita dai qualificati interventi dei relatori intervenuti alla presentazione, coordinata dalla Prof.ssa Laura Bruno, e dalla sublime declamazione di versi del sommo Poeta Dante Alighieri tratti dalla Divina Commedia.

Al caro amico Giuseppe e alla sua compagna Genny un abbraccio e un arrivederci a presto.

il 2° da sinistra e Bosich il 3° da sinistra

Vedere anche Bosich … quell’uom di multiforme ingegno …!

pubblicato l’11 giugno 2010 su questo Sito/Blog https://www.paginedipoggio.com/?p=3076

“Frammenti di antiche tradizioni e storia popolare” un nuovo libro di Lorenzo Bove

Frammenti di antiche tradizioni e storia popolare, pazientemente raccolti in questo libro, che ci aiutano ad affrontare meglio il presente e a proiettarci verso un futuro meno incerto.

Una commedia dialettale, sceneggiata in tre atti, che sviluppa la sua narrazione in un crescendo di circostanze che si rifanno a momenti di vita di un tempo realmente vissuti dai nostri avi, attraverso dialoghi serrati tra i vari personaggi messi in campo.

Scenette, trovate, battute a volte apparentemente leggere, che mettono in risalto gli usi e costumi dell’epoca, con tutti i loro pregi e i loro difetti. Alcuni particolari vengono volutamente enfatizzati ed anche un po’ ridicolizzati, non per sottovalutarne la portata, ma proprio per metterli in evidenza, alla luce del nostro attuale livello e modello di evoluzione.

La narrazione percorre storie a lieto fine, di amori contrastati, di giovani innamorati, con le vicissitudini, le credenze, i riti e i pregiudizi del tempo, con i quali essi e le loro rispettive famiglie devono fare i conti.

Lorenzo Bove

Frammenti di antiche tradizioni e storia popolare

“Ka quille m’è ditte mammà”

Commedia dialettale terranovese

Sceneggiata in 3 atti

Edizioni del Poggio

La presentazione avrà luogo a Poggio Imperiale (Foggia)

Giovedi 8 agosto 2019 alle ore 19,30

presso il Centro Sociale Polivalente di via Vittorio Veneto, 50

Saluti

Alfonso D’Aloiso, Sindaco di Poggio Imperiale

Salvatore Sarra, Consigliere delegato alla cultura

Peppino Tozzi, Editore

Intervento dell’autore del libro Lorenzo Bove

Relatori

Alfonso Chiaromonte, Scrittore di Storia Patria

Fermando Chiaromonte, già docente della scuola primaria

Vittorio Nista, Avvocato cassazionista, già Sindaco di Poggio Imperiale

Conduce

Federica Palmieri, Giornalista e Docente di materie letterario

che porgerà anche i saluti del giornalista, poeta e scrittore

Giucar Marcone, estensore della Presentazione del libro

La Compagnia Teatrale Terranovese

declamerà alcuni brani dialettali terranovesi tratti

dalla Commedia “Ka quille m’è ditte mammà” di Lorenzo Bove

Il cantautore, poeta e scrittore Nazario D’Amato,

accompagnato dalla sua chitarra, canterà alcune sue canzoni

La serata sarà allietata da musiche e canzoni della tradizione popolare

con Dino Vitale alla consolle

Zia Nannina compie oggi 108 anni!

Ancora un primato: un’altra nostra compaesana di Poggio Imperiale taglia il traguardo dei 108 anni.

Zia Nannina, al secolo Giovanna Galullo, vedova Fusco, nata a Poggio Imperiale in provincia di Foggia il 24 giugno 1911, ha festeggiato ieri, domenica, con i figli, nipoti e pronipoti il suo centottavo compleanno.

E una bellissima giornata di sole ha fatto da cornice all’eccezionale avvenimento.

Il figlio Primiano, mio carissimo amico d’infanzia, mi ha inviato stamattina un messaggio vocale Whatsapp con alcune foto dell’evento.

La nostra cara ultracentenaria, amorevolmente accudita dai suoi cari, è ancora lucida e gode di una discreta salute fisica, e ieri si è commossa alla vista di tutti i suoi cari intervenuti numerosi alla sua festa, sussurrando: “ Tutt’a famiglije stà qua … ma ije ne voije festeggijà … pe l’amore di Dije … mò trascije n’avet’anne …” (Tutta la famiglia è qui … ma io non voglio festeggiare … ora entra un altro anno …”.

E Primiano, anch’egli visibilmente commosso, le ha risposto: “Mammà … e tu ‘nda magnijènne a torte … tande l’anne trascijene u stésse …” (Mamma … e u tu non mangiarla la torta … tanto gli anni arrivano lo stesso …”.

E’ un vero piacere sapere che la zia Nannina ha tagliato, oltre alla torta di compleanno, l’invidiabile traguardo dei 108 anni.

Auguri

di cuore!

Poggio Imperiale, morta a 116 anni Nonna Peppa, la donna più longeva d’Europa

Si è spenta all’alba di martedi 18 giugno 2019 Giuseppina Robucci, per tutti Nonna Peppa, ultracentenaria di 116 anni e 3 mesi di Poggio Imperiale, la donna più longeva d’Europa e seconda in assoluto a livello mondiale (alle spalle della giapponese Kane Tanaka, nata il 3 gennaio del 1903).

Il decesso è avvenuto nella sua casa di Poggio Imperiale, proprio dove era nata il 20 marzo del 1903.

“Siamo dispiaciuti, ma al tempo stesso onorati di averla avuta come concittadina”, ha commentato il sindaco di Poggio Imperiale, Alfonso D’Aloisio.

Nel 2015 Nonna Peppa era stata insignita del titolo di sindaco onorario del piccolo borgo dell’Alto Tavoliere in provincia di Foggia e, nella giornata di ieri, è stata allestita la camera ardente nella sala consiliare del Municipio e proclamato il lutto cittadino, con funerali solenni in piazza Imperiale alle ore 17,30.

Una donna eccezionale pur nella sua semplicità, per anni si è occupata, insieme al marito Nicola Nargiso morto nel 1982, di un bar della piazza del paese; ha avuto cinque figli, tre maschi (il più anziano di 90 anni e il più giovane di 75) e due femmine, tra cui suor Nicoletta delle Suore Sacramentine di Bergamo, nove nipoti e 16 pronipoti (la più piccola di 5 anni).

Nei suoi 116 anni di vita è stata testimone di due guerre mondiali, due re, dodici Presidenti della Repubblica e dei seguenti ultimi dieci 10 Papi:

Pio X (1903 – 1914)

Benedetto XV (1914 – 1922)

Pio XI (1922 – 1939)

Pio XII (1939 – 1958)

Giovanni XXIII (1958 – 1963)

Paolo VI (1963 – 1978)

Giovanni Paolo I (1978)

Giovanni Paolo II (1978 – 2005)

Benedetto XVI (2005 dimessosi nel 2013)

Francesco I ( 2013 e attualmente in carica)

Il segreto della sua longevità, Nonna Peppa lo attribuiva ad uno stile di vita semplice: “Mangiare poco e sano, mai un bicchiere di vino e mai una sigaretta in bocca”.

Un vecchio detto paesano risalente a tempi antichi e spesso ripetuto ancora oggi dagli abitanti di Poggio Imperiale (Tarranòve in vernacolo) recitava: “Tarranòve, pan’e pemmedore e arij’a bbone” (alla lettera: Poggio Imperiale, pane e pomodoro e aria buona), quale invito a prendere le cose per il giusto verso e senza eccessivo affanno, con distensione e serenità che solo un piccolo borgo sviluppatosi alla sommità di una collinetta (poggio) immersa in una vegetazione lussureggiante poteva offrire.

Una collinetta dalla quale si riesce, da una parte, a scrutare il mare con le isole Tremiti in lontananza e il promontorio del Gargano e, dall’altra, il subappennino dauno fino alle montagne del vicino Molise.

Aria buona, quindi, e cibi semplici e genuini rappresentati da una semplice fetta di pane pugliese, frutto del grano coltivato in queste floride campagne, accompagnata dai rossi e squisiti pomodori tarnuèse conditi con un olio extravergine di oliva paesano la cui fragranza non ha eguali.

Che sia questa la ricetta della longevità … che ha aiutato Nonna Peppa a vivere serenamente fino alla veneranda età di 116 anni e novanta giorni?

Festeggiamenti dei 112 anni di Nonna Peppa

Europa e Unione Europea

Ieri mattina, lunedi 27 maggio 2019, dopo giorni, settimane e mesi di martellamento continuo dei nostri politici, in un aggrovigliarsi di promesse, analisi e valutazioni serie o a volte anche farlocche o sostenute da evidentissime contraddizioni, a favore o meno di una Unione Europea che potesse e dovesse rappresentare veramente la casa dei popoli e quindi delle persone che vi aderiscono, ci siamo svegliati e abbiamo affrontato come sempre la nostra quotidianità, lasciando ai nostri rappresentanti, sulla base delle preferenze che abbiamo espresso domenica nei seggi elettorali dei 27/28 Stati membri (siamo ancora in ballo con la Brexit!), l’onore e l’onere di amministrarci, accettando serenamente i risultati elettorali e dunque le scelte del popolo europeo che, al di là di qualche punta di sovranismo e nazionalismo esacerbato qua e là, Italia compresa, ha espresso la volontà di mantenersi su posizioni moderate, di orientamento popolare e democratico con forte attenzione all’ecologia (i verdi).

Ma subito oggi ci accorgiamo che la campagna elettorale e i proclami non sono terminati e si parla ancora di assalto alla diligenza, auspicando lo scardinamento di quel fantomatico apparato di comando europeo che imporrebbe balzelli e politiche restrittive agli stati membri, e proponendo di cambiare i parametri europei soprattutto in materia di sostegni di natura sociale e di assorbimento del debito pubblico nazionale, ponendolo a carico della Banca centrale europea (e quindi dei contribuenti virtuosi!).

Dichiarazioni a cuor leggero, queste, che come risultato ottengono quello di spaventare gli investitori e fare aumentare lo spread. E il differenziale Btp-bund stamattina è schizzato conseguentemente oltre quota 290 punti base, trascinando in territorio negativo la Borsa di Milano, che è oggi l’unica in calo in Europa (-1,15 per cento a metà mattinata). Un copione già visto e che si ripresenta puntuale quando in discussione ci sono i conti pubblici. Infatti il presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker (che resterà in carica fino ad ottobre prossimo) ha preannunciato l’invio a Roma di una lettera preliminare di richiesta di chiarimenti, prima di avviare la procedura di infrazione contro l’Italia, con una multa che si aggirerebbe intorno ai 3,5 miliardi di euro.

E noi, qui in Italia, continuiamo a parlare di diminuzione delle tasse (flat tax: tassa piatta al 15 per cento), pur sapendo che gravano sul contribuente 15 miliardi per scongiurare l’aumento dell’IVA e altri 15 per l’incremento degli interessi sul debito pubblico causato nel 2018 dai proclami del governo giallo verde e del conseguente aumento dello spread. Ben 30 miliardi ai quali ne vanno aggiunti ancora una ventina per l’effetto trascinamento dei provvedimenti relativi al reddito e pensione di cittadinanza e quota 100 (prepensionamenti).

Ci attende una manovra finanziaria tutta lacrime e sangue!

Diamoci una calmata e cerchiamo di ragionare pacatamente evitando di prenderci in giro.

Ma soprattutto cerchiamo di imparare ad essere e sentirci cittadini europei, come lo sono già i nostri ragazzi dell’Erasmus e come lo sono i tanti italiani che da anni lavorano e si interfacciano con i loro corrispondenti francesi, tedeschi, spagnoli, ecc.; ciascuno nell’ambito della propria attività professionale, imprenditoriale ed altro. I sovranismi e i nazionalismi trovano il tempo che trovano. Un vecchio andante diceva che “se corri da solo andrai più veloce, ma se corri insieme agli altri andrai più lontano”.

Rilassiamoci, abbiamo appena votato per il rinnovo dei nostri rappresentanti in Europa e confidiamo in questa nuova compagine politica per uno slancio dell’Unione Europea nell’interesse generale di tutto il popolo che la compone, anche con riguardo alle nostre radici giudaico cristiane.

E, proprio a proposito di Europa e di radici, nella stessa mattinata di ieri, insieme con i risultati elettorali, ho avuto modo di leggere sul Corriere della Sera, nella Rubrica di Alessandro D’Avenia “Letti da rifare”, un suo interessante articolo dal titolo “L’Oscura”, nel quale richiama, tra l’altro, un recente libro di Paolo Runiz “Il filo infinito”. Una lettura intrigante e avvincente al tempo stesso, tra sacro e profano, mitologia e santità. Partendo da Europa, la figlia del re di Tiro, e Zeus, il dio supremo della mitologia greca, fino a San Benedetto da Norcia, Patrono d’Europa.

L’articolo merita veramente di essere letto e quindi lo riporto integralmente qui di seguito.

Buona lettura!

“” Europa, bellissima figlia del re di Tiro, sta raccogliendo fiori vicino al mare. All’improvviso compare un toro dal manto bianco che si avvicina ai suoi piedi. Lei, affascinata dal prodigioso animale, si siede sulla sua groppa e quello che crede solo un gioco si rivela, invece, un rapimento: il toro entra in mare e la porta a ovest fino alle spiagge di Creta, dove rivela la sua identità, è Zeus che le fa violenza. Il padre manda i figli a cercare la sorella, ma nessuno si reca sull’isola, di cui però la ragazza diverrà l’amata regina. Europa, nome d’origine incerta, secondo il dizionario etimologico dell’audace Giovanni Semerano affonda le radici nel termine erebu, usato dagli antichi popoli del vicino Oriente semitico per indicare l’Occidente: «dove il Sole sparisce». Europa è quindi l’Oscura: rapita e violata si riscatta, tramonta e risorge. Proprio dove nessuno la cerca rinasce dalle sue ceneri.

Paolo Rumiz ha provato a rintracciarla proprio tra le sue ceneri, nel recente libro: «Il filo infinito». Seguendo le ferite del terremoto che ha colpito il centro Italia tre anni fa, l’ha trovata a Norcia, una sera, tra i resti degli edifici della piazza principale: «Le rovine della Cattedrale erano illuminate. Dietro il rosone, la navata non c’era più. Fu lì che vidi la statua al centro della piazza. Mostrava un uomo dalla barba venerabile e dalla larga tunica, sollevava il braccio destro come per indicare qualcosa fra cielo e Terra. Era intatta in mezzo alla distruzione, e portava la scritta SAN BENEDETTO, PATRONO D’EUROPA. Fu un tuffo al cuore. Fino a quel momento non avevo minimamente pensato al Santo e al suo rapporto con Norcia, con il terremoto, con la terra madre del Continente a cui appartenevo. Cosa diceva quel santo benedicente, in mezzo ai detriti di un mondo? Diceva che l’Europa andava alla malora?», no, anzi «ricordava che alla caduta dell’Impero romano era stato proprio il monachesimo benedettino a salvare l’Europa. Ci diceva che i semi della ricostruzione erano stati piantati nel peggior momento possibile». Nel 476 d.C. infatti l’ultimo imperatore d’Occidente viene assassinato e i barbari dilagano ma, tra le rovine dell’Impero romano, Benedetto aggrega attorno alle sue piccole comunità uomini e donne che ritrovarono la vita buona, fatta di lavoro, relazioni, educazione e preghiera. Per lui ciò che contava era rimanere fedeli alla cura dell’essenziale: il Creatore e le creature, in ognuna delle quali c’è il suo Logos, cioè una ragione d’amore e di compimento.

Ma gli

uomini di Benedetto come riuscirono nell’impresa? Rumiz così li descrive:

«erano riusciti a salvare l’Europa senz’armi, con la sola forza della fede. Con

l’efficacia di una formula: ora et

labora. Avevano salvato dall’annichilimento la cultura del mondo antico,

rimesso in ordine un territorio in preda all’abbandono. Una terra “lavorata”,

dove – a differenza dell’Asia o dell’Africa – era quasi impossibile distinguere

fra l’opera della natura e quella dell’uomo». Sono parole che evocano un

passato perduto? No. È l’anima perenne dell’Europa: la sua vocazione è proprio

in quei due verbi che coniugano ciò che la mano può fare. La mano umana, che

Kant definiva «il cervello esteriore della mente», staccatasi dalla terra si

apre al mondo e al cielo, per fare il mondo e rivolgersi al cielo. La mano, che

si ferma, studia, prega e poi lavora, sa che tutto quello che gli viene

incontro, cose e persone, è da custodire e coltivare. E come Benedetto educò le

mani della gente?

Nato a Norcia nel 480 d.C. da famiglia agiata, il ragazzo va a Roma per gli

studi, ma la città versa nel degrado, così decide di ritirarsi poco lontano,

sull’Appennino laziale, dove matura l’idea di una comunità ristretta, al

servizio di Dio e del mondo. Il monastero è infatti un’intera società costruita

nei modi della famiglia. L’abate (dall’ebraico abbà: padre), si prende cura dei figli: i monaci e la gente che

abita nelle terre circostanti. Non importa se liberi o schiavi, nobili o

contadini, dotti o ignoranti, romani o barbari: tutti fanno tutti i mestieri

senza distinzione. Ognuno, dentro e fuori dal monastero, è chiamato a un doppio

lavoro: quello di Dio e quello delle mani, che Benedetto chiama rispettivamente

«opus Dei» (preghiera e studio) e «opus manuum» (il lavoro manuale).

Quest’ultimo non è più per gli schiavi ma per tutti, in quanto compito originario

dell’uomo, posto da Dio nel giardino, come narra la Genesi, perché lo

custodisca e lo porti a perfezione. L’Europa viene così seminata «in una rete

di fattorie modello, di centri di allevamento, di focolai di cultura, di

fervore spirituale, di arte di vivere, di volontà di azione, in una parola, di

civiltà ad alto livello che emerge dai flutti tumultuosi della barbarie. San

Benedetto è senza alcun dubbio il Padre d’Europa». Sono parole del grande

sociologo Léo Moulin che, nel suo «La vita quotidiana secondo San Benedetto»,

mostra gli effetti dell’arte di vivere benedettina: persino la parola «Parliamentum» fu coniata in latino

medievale in ambito monastico, per indicare la prima assemblea sovranazionale

delle abazie nel 1115. L’Europa sbocciò dalla sintesi benedettina di

trascendente e terreno, come mostra la realizzazione di veri e propri

capolavori: viticultura e apicultura, arte medicinale con le piante,

agricoltura di terreni difficili, un sistema embrionale di depositi e prestiti,

gli scriptoria per copiare e

meditare i testi antichi, l’istruzione dei bambini, l’architettura delle

abazie… La regola benedettina non era una mera reazione al vuoto di potere,

ma l’affermazione della vocazione perenne dell’uomo: prendersi cura del mondo e

degli altri, dissodando il cuore, la mente e la terra. Un umanesimo ascendente

e discendente, anima dell’Europa: pensiero e azione ispirati dal fatto che la

realtà è il compito che Dio affida all’uomo, per il fiorire suo e dei suoi

fratelli. Un umanesimo attento alla cura tanto dell’anima quanto della tavola:

quanti sanno che parole come colazione,

pietanza, pranzo affondano le loro radici nella

vita benedettina?

A cavallo tra il secondo e il terzo millennio, il filosofo Alasdair MacIntyre nel suo ponderoso capolavoro, «Dopo la virtù», analizzando la crisi della modernità a partire dai limiti del modello liberista e marxista, scrive: «la grandezza di Benedetto sta nell’aver reso possibile l’istituzione del monastero centrato sulla preghiera, sullo studio e sul lavoro, nel quale e intorno al quale le comunità potevano non solo sopravvivere, ma svilupparsi in un periodo di oscurità sociale e culturale. Gli effetti della visione di Benedetto e la loro ricaduta erano in gran parte imprevedibili. Anche il nostro è un tempo di attesa di nuove e inattese possibilità di rinnovamento. Ma è anche un periodo di resistenza prudente e coraggiosa nei confronti dell’ordine sociale, economico e politico dominante». Rifarsi a Benedetto non significa imitare un modello archeologico, ma inventarne uno ispirato alla «costruzione di forme locali di comunità al cui interno la civiltà e la vita morale e intellettuale possano essere conservate attraverso i nuovi secoli oscuri che già incombono su di noi. Stiamo aspettando: non Godot, ma un altro San Benedetto, senza dubbio molto diverso». L’Europa è sorta dall’arte di vivere di Benedetto, da cui si è sviluppata una cultura del lavoro senza precedenti, basata sulla ricerca di armonia tra natura e civiltà, seme di Medioevo e Rinascimento, fioritura di tutto ciò che è umano nell’uomo: la sua vita terrestre e celeste. I nuovi Benedetto dovranno rilanciare la paideia europea, un umanesimo trascendente e immanente (aperto all’altro e all’Altro) che sappia rispondere, con un rinnovato «ora et labora», alle sfide contemporanee, ma senza ritirarsi dal mondo, anzi rinnovandolo dall’interno, a partire dal lavoro e dalla famiglia. Altrimenti avremo l’illusione della salvezza «da fuori», che Kavafis descrive in Aspettando i barbari, una poesia su ciò che accade alle civiltà in cui la messa in scena del potere in realtà soffoca la vita: tutti sono paralizzati dall’imminente arrivo dei barbari, ma: «S’è fatta notte, e i barbari non sono più venuti./Taluni sono giunti dai confini,/han detto che di barbari non ce ne sono più./E adesso, senza barbari, cosa sarà di noi?/Era una soluzione, quella gente».

La vita del singolo e dei popoli non viene da fuori, ma dalla liberazione delle energie interiori, oggi imprigionate da paura, individualismo e nichilismo. Il letto da rifare è ritrovare l’armonia tra lavoro delle mani e lavoro di Dio: senza un senso trascendente e immanente, terrestre e celeste, della vita, il mondo diventa il teatro del caso e quindi della legge del più forte. La mano, se guidata solo da pulsioni immediate ed egoistiche, si chiude e volge contro la terra e gli altri, incapace di fare il mondo e le relazioni. «Un vento profumato penetrava le rovine e sentivo che nel mio mondo parole chiave come silenzio, dedizione, spirito di sacrificio erano state liquidate o avevano smarrito il loro senso. La stessa parola “Europa” si era perduta»: il vento di rinascita di cui scrive Rumiz non è nel voto, che darà uno stipendio a politici febbrilmente solerti durante le campagne elettorali e quantificherà chi siederà sul trono di spade, ma nell’azione quotidiana e costante di anime (da anemos, «vento» in greco) veramente europee, come quella di Benedetto “”.

L’incendio di Notre-Dame

Lo sgomento negli occhi di centinaia di parigini, i turisti impietriti davanti alla cattedrale di Notre-Dame, e tutti assieme che intonano l’Ave Maria mentre le fiamme devastano la chiesa; immagini in diretta televisiva, all’ora di cena, che non saranno dimenticate facilmente.

Un rogo di vaste dimensioni è divampato nella serata di ieri 15 aprile 2019, probabilmente dalle impalcature per il restauro della monumentale cattedrale parigina, un inferno di fuoco che in 77 minuti ha inghiottito una parte della storia di Parigi, della Francia, dell’Europa e del mondo intero.

Alle 19,50 il primo allarme, alle 20,07 il crollo del tetto della navata centrale, risalente al tredicesimo secolo, denominato “la foresta” per la folta presenza di parti in legno. E, secondo gli esperti, nel caso di copertura a capriata, in particolare, la struttura reticolare fa sì che le travature vengano attaccate dalle fiamme su tutti e quattro i lati, riducendo la sezione residua e aumentando notevolmente il rischio di crolli.

Le fiamme hanno infatti rapidamente divorato il tetto e provocato il crollo dell’ imponente guglia, ma le prime immagini documentano che la struttura principale è salva e, all’interno, la Croce e l’Altare centrale si sono miracolosamente salvati dalle fiamme.

L’applauso della folla ai pompieri che hanno consentito di tenere sotto controllo il fuoco, domandolo ed impedendo che si propagasse ulteriormente. E’ stato sconsigliato l’utilizzo di aerocisterne o elicotteri, ritenuto addirittura dannoso, sia per la presenza di vigili del fuoco all’interno della cattedrale, sia per la precaria situazione della struttura.

La causa dell’incendio è ancora sconosciuta, anche se i media francesi hanno riferito che potrebbe essere collegata ai lavori di ristrutturazione eseguiti nel punto più alto della chiesa. Intanto la Procura di Parigi ha fatto sapere di aver aperto un’inchiesta per “danneggiamento colposo tramite incendio”.

Notre-Dame, Patrimonio mondiale dell’Unesco, è il monumento più visitato della capitale francese (ogni anno 12 milioni di visitatori) dopo la Torre Eiffel e la seconda chiesa più visitata d’Europa dopo la Basilica di San Pietro di Roma.

La cattedrale incarna la nazione francese unita nel cattolicesimo e forse l’idea stessa di nazione, e tutto ciò è dimostrato dalle lacrime e le preghiere sui ponti, ma anche dalla rabbia dei parigini che chiedono a gran voce: “Devono rifarla com’era”. E pronta è stata la risposta del Presidente Macron, il quale ha assicurato che verrà ricostruita, perché non può morire un simbolo, una fede, una nazione.In tutto il mondo, questa mattina, la notizia è apparsa sugli organi di informazione e unanime è stato il dispiacere per quanto accaduto, attestato dai vari capi di stato e di governo alla Francia.

Sono stato più volte in Francia con la mia famiglia e Parigi, in particolare, è sempre stata una nostra meta gradita, con visita di rito alla cattedrale di Notre-Dame, l’ultima delle quali risale a due anni orsono, di passaggio per Mont-Saint-Michel in Normandia. Ma uno dei ricordi più belli risale al 2013, quando abbiamo avuto l’opportunità di assistere a Notre-Dame, la sera di sabato 14 dicembre, alla Messa prefestiva delle 18,30 (Del Tempo dell’Avvento e del Natale), preceduta alle 17,45 dai Vespri, impreziositi da solenni e soavi musiche e canti, e seguita da un concerto d’organo che ha avuto inizio, sempre in cattedrale, a partire dalle ore 20,00.

Come mio personale contributo di solidarietà, associandomi al profondo dispiacere per l’occorso, riporto qui di seguito l’articolo che ho pubblicato il 20 gennaio 2014 sul mio Sito/Blog https://www.paginedipoggio.com/?s=Notre+Dame+Parigi

Notre Dame de Paris, samedi 14 décembre 2013

[scritto il 20 gennaio 2014]

Ho avuto il piacere di assistere con mia moglie a Notre Dame di Parigi, la sera di Sabato 14 dicembre scorso, alla Santa Messa prefestiva delle 18,30 (Temps de L’Avent et de Noël 2013) celebrata dal Mgr Patrick Jacquin, chanoine et recteur-archiprête de la Cathédrale, preceduta alle 17,45 dai Vespri , “Les Vêpres”, a loro volta celebrati dallo chanoine Patrice Sicard, chapelain.

Due cerimonie religiose di suggestivo interesse in un contesto storico – architettonico di esclusiva bellezza, quale la Cattedrale di Notre Dame di Parigi, impreziosite da solenni quanto soavi musiche e canti.

Ed ancora più unico che raro è stato poi il concerto d’organo che ha avuto inizio, sempre in Cattedrale a partire dalle ore 20,00.

« Audition au Grand Orgue de Notre Dame de Paris »

Concertiste : Yuka Ishimaru /Japon

• Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), Prélude et fugue en ut mineur

• Camille Saint Saens (1835 – 1921), Fantaisie en mi bémol majeur

• César Auguste Franck (1822 -1890), Priére

• Louis Vierne (1870 – 1937), Final de la Symphonie n° 1

Nella Cattedrale di Notre Dame di Parigi si trovano due organi a canne :

L’Organo Maggiore (in francese: Grand Orgue), situato sulla cantoria in controfacciata, con 132 registri distribuiti su cinque tastiere e pedaliera;

L’Organo del Coro (in francese: Orgue de Choeur), situato sulla sinistra del coro, con 30 registri distribuiti su due tastiere e pedaliera.

La Cattedrale di Notre Dame è il principale luogo di culto cattolico di Parigi, sede vescovile dell’Arcidiocesi di Parigi, il cui Arcivescovo metropolita è anche primate di Francia.

L’imponente monumento è ubicato nella parte orientale dell’Île de la Cité, proprio nel cuore della capitale francese, nella omonima piazza e rappresenta una delle costruzioni gotiche più celebri del mondo.

Attività, conferenze ed eventi del Centro Studi Territoriale ‘Simposio Culturale’

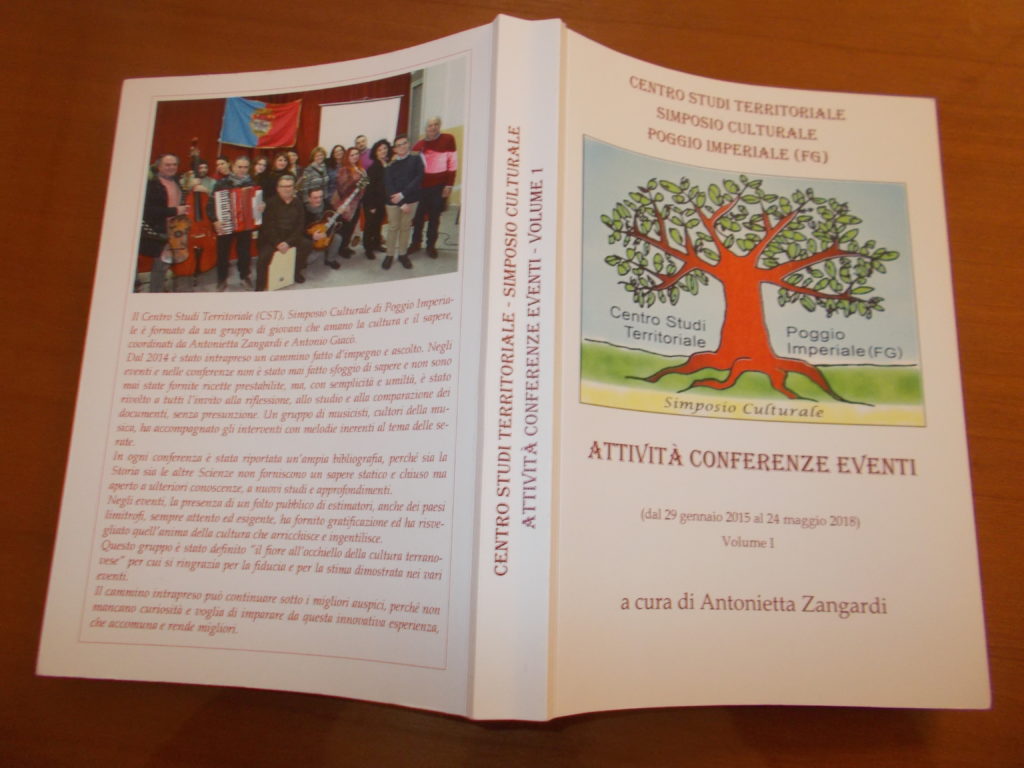

Nel mese di ottobre 2018, il Centro Studi Territoriale ‘Simposio Culturale’ di Poggio Imperiale ha raccolto e pubblicato in un prestigioso volume le proprie “Attività Conferenze Eventi (dal 29 gennaio 2015 al 24 maggio 2018) Volume I”, a cura di Antonietta Zangardi e per i tipi delle Edizioni del Poggio.

Nei giorni scorsi, presente a Poggio Imperiale con mia moglie per il periodo pasquale, ho ricevuto dalla cara amica Antonietta il gradito omaggio di una copia del libro con dedica: “A Elvira e Lorenzo con profonda stima … Antonietta e Tonino 30.03.2019”, che ho letto con vivo interesse.

Si tratta della prima raccolta organica degli atti delle conferenze tenute finora dal suddetto sodalizio; quattro anni di impegno, di ricerche e di analisi, sintetizzati in specifici argomenti che hanno di volta in volta formato l’oggetto della trattazione di ben 12 conferenze (10 delle quali tenute a Poggio Imperiale e 2 ad Apricena in collaborazione con il locale Centro Culturale), alla presenza di un folto pubblico che ha dimostrato in tutte le occasioni di gradire e apprezzare l’interessante e proficua iniziativa culturale.

In ossequio alle motivazioni e alle finalità istituzionali, riportate alle pagine 370, 371 e 372 del libro, il ‘Simposio Culturale’ ha sviluppato tematiche di straordinario rilievo, sia sotto il profilo dell’interesse generale e sia sotto l’aspetto più attinente alle radici, e dunque al paradigma dell’appartenenza dell’individuo alla propria terra e alle proprie tradizioni.

Nel primo filone, assumendosi l’onere (ed anche il rischio) di affrontare argomenti di grande portata, come l’importanza del libro e il piacere di leggere; la Grande Guerra, in occasione del centenario della sua ricorrenza; la vita e le opere del sommo Poeta Dante Alighieri; la Poesia che vince il tempo e rende immortali; la donna, qual mirabile creatura, ma anche: un dono o un danno?; il ‘Puer Apuliae’ ovvero lo‘Stupor Mundi’, proponendo un processo storico a Federico II di Svevia.

Nel secondo, cercando di scoprire chi eravamo, gli albori della nostra storia, anche nell’occasione del bicentenario dell’autonomia amministrativa del comune di Poggio Imperiale, con un occhio attento ai nostri beni culturali, materiali e immateriali, da cautelare. E l’ultima conferenza del 24 maggio 2018 ha riguardato ‘ricorrenze, ideali, aspettative’, approfondendo concetti di pace, libertà, coraggio, ideali e progetti dei ragazzi del 1899 e dei giovani del 1999.

Questa la gamma completa degli eventi:

- L’importanza del libro e il piacere del leggere

- Chi eravamo. Gli albori della nostra storia

- Centenario della Grande Guerra

- Dante: 750 … e non sentirli

- Bicentenario autonomia amministrativa comune Poggio Imperiale (FG) 1816-2016

- Le donne: un dono o un danno?

- I beni culturali: ricchezze da cautelare

- Il sommo Poeta Dante Alighieri (conferenza tenuta ad Apricena in collaborazione con il locale Centro Culturale)

- La Poesia vince il tempo e rende immortali

- Le donne mirabili creature (conferenza tenuta ad Apricena in collaborazione con il locale Centro Culturale)

- Processo storico a Federico II di Svevia

- 2018: Ricorrenze – Ideali – Aspettative

Un lavoro certosino che fotografa e riporta, nei minimi particolari e per ogni evento culturale celebrato, il testo degli interventi dei singoli relatori, le conclusioni e la bibliografia di riferimento.

Un lavoro encomiabile eseguito in equipe da un nutrito gruppo di giovani ricercatori, donne in maggioranza, egregiamente coordinati da Antonietta Zangardi e suo marito Antonio Giacò.

Un lavoro di grande contributo sotto il profilo storico – culturale, poiché in grado di trasmettere ai posteri, soprattutto alle giovani generazioni, tutta una serie di informazioni non semplicemente tratte dai testi, trattati, enciclopedie e, all’occorrenza, pure da Wikipedia, ma frutto di analisi di ricerche e di studi comparati, condotti con particolare saggezza e moderazione da un affiatato e motivato gruppo di lavoro; molto apprezzabili sono le interviste e i processi virtuali ai vari personaggi.

Un libro interessante, ben strutturato e di facile lettura, che offre l’opportunità di fare piacevoli incontri con personaggi della storia, della cultura e del nostro più recente passato terranovese; un piacevole salto all’indietro nel tempo per scoprire o magari solo per approfondire argomenti, fatti o vicende che, personalmente, ritengo abbastanza coinvolgenti.

Al Centro Studi Territoriale ‘Simposio Culturale’, ai relatori delle conferenze e ai tenaci coordinatori, un caloroso ringraziamento per la lodevole iniziativa ed il lavoro fin qui portato avanti, con l’auspicio di traguardi sempre più ambiziosi in nome della cultura e della sua imprescindibile divulgazione.

Oggi 8 marzo, la Festa della Donna

Grandi passi sono stati fatti in tema di parità di diritti e doveri tra uomini e donne, ma ancora oggi persistono retaggi duri a morire e comportamenti riprovevoli che non possono più essere tollerati, in una civiltà evoluta come la nostra.

Ma, come diceva il saggio, mai perdere la speranza!

Veniamo da una civiltà fondata su concetti di … pater familias … manus … dominio dell’uomo sulla donna … sottoposta … prima al padre e poi al marito, in cui imperava il cosiddetto “delitto d’onore”

Quanto tempo è passato! Anni luce.

Eppure, oggi si (ri)parla di “tempesta emotiva” determinata dalla gelosia, che ha reso possibile l’attenuazione della responsabilità di un uomo che ha ucciso la donna con la quale aveva una relazione (e che ha strangolato a mani nude). La sentenza della Corte di Assisse di Appello di Bologna, dei giorni scorsi, che dimezza la pena di 30 anni inflitta in primo grado, portandola a 16, fa quantomeno discutere.

Confidiamo in un sereno, equilibrato e illuminato giudizio della Corte di Cassazione, in ultima istanza.

Ma oggi si parla anche di “grave turbamento”, che può giustificare la legittima difesa, mettendo in seria discussione principi consolidati, con il rischio di ingenerare confusione, caos, scompiglio e … falsi miti, che con le bufale e le fake news vanno tranquillamente a braccetto.

E, non ultimo, viene proposto di attivare un circolo viruoso di entrate tributarie, attraverso la tassazione degli introiti delle operatrici/operatori sessuali, legalizzando di fatto il divieto di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione, sanciti dalla tanto deprecata legge Merlin.

In che direzione stiamo andando? Giusto un secolo fa, un certo clima di confusione, caos, scompiglio e … falsi miti, ci ha regalato un “ventennio” del quale sicuramente possiamo fare a meno.

La cronaca è densa di fatti e fenomeni che destano sgomento in quella fascia della popolazione sana, che vive il disagio dei nostri giorni, percependo peraltro un’ondata di odio e di paura al tempo stesso, che tende a prendere sempre più forza.

Gli anticorpi che abbiamo sviluppato negli ultimi cento anni saranno in grado di proteggerci da questa ondata di epidemia galoppante?

La strada è ancora in salita, ma ce la possiamo fare.

10 febbraio, il “Giorno del Ricordo” delle vittime delle foibe

In occasione dell’anniversario del Giorno del Ricordo di quest’anno, il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricordato che, mentre il mondo si avviava al “graduale ritorno alla libertà e alla democrazia, un destino di ulteriore sofferenza attendeva gli italiani” nelle zone occupate dalle truppe jugoslave: “Non si trattò di una ritorsione. Non erano fascisti in fuga, erano semplicemente italiani”. E poi ha parlato dell’Unione Europea: “Nacque per dire mai più fanatismi”.

Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale italiana, istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, che viene celebrata il 10 febbraio di ogni anno con l’intento di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e dell’esodo durante la Seconda guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra (1943-1945), con particolare riguardo alle persone soppresse e infoibate in Istria, a Fiume, in Dalmazia o nelle province dell’attuale confine orientale, dall’8 settembre 1943 (data dell’annuncio dell’entrata in vigore dell’armistizio di Cassibile), al 10 febbraio 1947 (giorno della firma dei trattati di pace). La data prescelta è il giorno in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia, l’Istria, il Quarnaro e la maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte dell’Italia.

Le foibe (e da esse infoibare) sono delle profonde cavità naturali carsiche nelle quali furono gettati molti dei corpi delle vittime; un termine proveniente dal dialetto giuliano e che trova origine nel latino fovea, ovvero fossa o cava.

I massacri delle foibe sono stati degli eccidi ai danni della popolazione della Venezia Giulia e della Dalmazia, avvenuti da parte dei partigiani jugoslavi e dell’OZNA (letteralmente “Dipartimento per la protezione del popolo” dei servizi segreti militari jugoslavi).

Al massacro delle foibe seguì l’esodo giuliano dalmata, ovvero l’emigrazione forzata della maggioranza dei cittadini di etnia e di lingua italiana dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia, territori del Regno d’Italia prima occupati dall’Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia del maresciallo Josip Broz Tito e successivamente annessi dalla Jugoslavia. Si stima che i giuliani, i fiumani e i dalmati italiani che emigrarono dalle loro terre di origine ammontino a un numero compreso tra le 250.000 e le 350.000 persone.

Per estensione i termini “foibe” e il neologismo “infoibare” sono diventati sinonimi di uccisioni che in realtà furono in massima parte perpetrate in modo diverso: la maggioranza delle vittime morì nei campi di prigionia jugoslavi o durante la deportazione verso di essi. Si stima che le vittime in Venezia Giulia e nella Dalmazia siano state circa 11.000, comprese le salme recuperate e quelle stimate, più i morti nei campi di concentramento jugoslavi.

Io e mia moglie abbiamo avuto modo di visitare la foiba di Basovizza in occasione di alcuni nostri soggiorni a Trieste e dintorni; si tratta di un inghiottitoio che si trova nella zona nord-est dell’altopiano del Carso a 377 metri di altitudine.

Nel periodo dell’occupazione jugoslava di Trieste in quella foiba fu gettato dai partigiani jugoslavi un numero imprecisato di persone e, a ricordo di tutte le vittime degli eccidi, sul luogo è stato edificato un monumento. Il presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro, nel 1992, ha dichiarato monumento nazionale il pozzo che, in origine, era un pozzo minerario: esso divenne però nel maggio del 1945 un luogo di esecuzioni sommarie per prigionieri, militari, poliziotti e civili, da parte dei partigiani comunisti di Tito, dapprima destinati ai campi d’internamento allestiti in Slovenia e successivamente giustiziati a Basovizza.

Il ritorno (o riunificazione) di Trieste all’Italia avvenne in seguito agli accordi sottoscritti il 5 ottobre 1954 fra i governi d’Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia con il Memorandum di Londra, concernente lo status del Territorio Libero di Trieste; in particolare si stabiliva il passaggio di amministrazione della Zona A dall’amministrazione militare alleata all’amministrazione civile italiana e quindi passavano all’Italia i seguenti comuni della zona A: Duino, Aurisina, Sgonico, Monrupino, Trieste, Muggia, San Dorlingo della Valle.

Nella zona A erano presenti 5.000 soldati americani della TRUST (Trieste United States Troops) e 5.000 soldati britannici della BETFOR (British Element Trieste FORce). La presa di possesso della zona A avvenne il 26 ottobre 1954 e gli alleati si ritirarono tra il 25 e il 27 ottobre 1954.

Il Friuli Venezia Giulia è stata una delle zone più militarizzate d’Europa, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale alla caduta del Muro di Berlino: si calcola che circa tre milioni di persone abbiano svolto il servizio militare in quella regione e che ben 428 fossero i siti militari dislocati su 102 chilometri quadrati di territorio. Oggigiorno molte di quelle caserme sono in dismissione, dopo oltre mezzo secolo di presenza militare che ha segnato la vita di tanti italiani, anche civili, che hanno vissuto gomito a gomito con l’Esercito, come ristoratori delle trattorie nei pressi delle caserme, i fornai che ricordano come le caserme fossero a volte il pilastro dell’economia di un intero paese, i tabaccai, i postini a portar quintali di lettere. Ma anche la formazione di giovani coppie di innamorati (lui militare meridionale, lei friulana).

Anch’io conservo dei ricordi della mia permanenza a Trieste per servire la patria, come veniva denominato un tempo il servizio militare di leva obbligatorio e, in particolare, ricordo le esercitazioni militari e di tiro che svolgevamo sulle alture di Monrupino, nella zona montuosa di confine con la ex Jugoslavia. Ero dislocato alla Caserma di Polizia “Duca D’Aosta” in via Damiano Chiesa di Trieste, in zona San Giovanni.

E, da quello che è dato sapere, la Seconda guerra mondiale è passata anche dalla Caserma Duca d’Aosta, una ex caserma dell’Esercito divenuta successivamente Scuola di Polizia, lasciando una scia di sangue finita nel dimenticatoio. Ma, dall’ottobre 2012, l’area (di oltre 40.000 mq.) è stata decretata bene culturale particolarmente importante, ”esemplare testimone di un lungo periodo della storia particolare della nostra città e specialmente di momenti tragicamente drammatici e del dolore di tanti uomini e donne che vi sono transitati o vi hanno perso la vita in modo atroce”, condizione che rende molto difficile, se non addirittura impossibile, dismissioni o altre forme di speculazione edilizia.

Alla fine del XVII secolo, il sito risultava di proprietà della famiglia patrizia dei de Bonomo, mentre all’inizio del Novecento vi trovarono sviluppo diverse attività industriali come il pastificio Fratelli Girardelli Società Anonima in Trieste, la Fonderia Osvaldella e il colorificio Astra Società per Industria e Commercio a.g.l. con annessa fabbrica del ghiaccio.

Verso la fine del 1928 lo Stato acquistò l’intera area e dopo un intervento edilizio importante inaugurò la caserma intitolandola a Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, quale sede del glorioso 34° Reggimento Artiglieria da Campagna, di cui rimane ancora oggi il prezioso monumento commemorativo che si trova ai bordi del piazzale della caserma.

Nel 1931 il comando venne assunto dal Principe Amedeo di Savoia Duca delle Puglie, figlio di Emanuele Filiberto di Savoia.

A maggio del 1939 il Reggimento assunse la denominazione di 23° Reggimento Artiglieria Sassari e tornò ad essere dal 1940 ancora 34° Reggimento Artiglieria Sassari.

L’8 settembre vide il dissolvimento di tutti gli assetti dello Stato italiano compreso il suo esercito e il 34° ”Sassari”, posto a difesa di Roma, venne sciolto e la caserma immediatamente occupata dalle SS tedesche, che la trasformano in un centro di arruolamento al Lavoro coatto della Todt (1)

Con la resa delle truppe tedesche, il 1° maggio del 1945, l’Armata Jugoslava occupò Trieste e il sito venne subito utilizzato dall’OZNA, la polizia segreta jugoslava, come luogo di prima detenzione, di interrogatorio e di tortura.

Molti civili e militari arrestati vennero portati alla Duca d’Aosta; tanti non fecero più ritorno alle loro case per essere stati avviati ai campi di concentramento prontamente realizzati in territorio sloveno o per essere destinati, attraverso sommarie esecuzioni, alle foibe.

Nel giro di poco tempo si alternarono dunque nazisti prima e armata titina dopo. E dentro sempre triestini vittime ora di uno e ora dell’altro.

Con l’arrivo delle truppe anglo americane la Caserma Duca d’Aosta venne occupata dal 351° Infantry Regiment con i Blu Devils, gli eroici diavoli blu americani e dal Genio Inglese con il 55° e il 66° Royal Engineers.

Quando il 25 ottobre del 1954 le truppe anglo-americane lasciarono Trieste, riconsegnandola definitivamente all’Italia, gli edifici della Duca d’Aosta vennero destinati al Corpo Guardie di Pubblica Sicurezza.

L’intera struttura dal 10 aprile del 1962, con decreto dell’allora Ministro dell’Interno Paolo Emilio Taviani, si trasformò definitivamente in Scuola Allievi Guardie di Pubblica Sicurezza, prezioso centro formativo nazionale tutt’ora utilizzata per la formazione degli Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Nota (1)

Fritz Todt quale Ministro degli armamenti ed approvvigionamenti dell’esercito nazista concepì una organizzazione – chiamata appunto Todt – di lavoro coatto impiegando prigionieri di guerra al fine di realizzare strade e ponti di interesse militare, ma anche opere squisitamente militari. Un esempio di lavoro eseguito fu la famosa linea gotica, ma tantissimo questa impresa fece in Germania e nei paesi occupati impiegando una manovalanza a costo zero che arrivò fino al milione e mezzo di uomini. A Trieste la Todt aveva sede nel palazzo del Museo del Risorgimento che fu del tutto svuotato per fare posto a questa organizzazione tra i cui lavori troviamo anche parte della rete di gallerie nella zona del Tribunale e Scorcola nota come Kleine Berlin

Le notizie sulla caserma Duca D’Aosta, sopra riportate, sono desunte dalle ricerche storiche di Federica Verin, dipendente dell’Istituto di Polizia di Trieste, riportate in “La mia Trieste” https://www.lamiatrieste.com/2016/07/20/scuola-di-polizia-san-giovanni/

Foto di repertorio da Internet