Il contributo della città di Bergamo all’Unità d’Italia

Bergamo (Bèrghem in dialetto bergamasco) è un comune di oltre 120.000 abitanti, ed è il capoluogo dell’omonima provincia in Lombardia.

La città di Bergamo è divisa in due parti distinte, la Città Alta, il centro storico cinto da mura, e la Città Bassa, la parte moderna.

Città benemerita del Risorgimento Nazionale

La città di Bergamo è la diciottesima tra le 27 città italiane decorate con medaglia d’oro come “Benemerite del Risorgimento Nazionale” per le azioni altamente patriottiche compiute dalla città nel periodo del Risorgimento, stabilito dalla Casa Savoia come quello compreso tra i moti insurrezionali del 1848 e la fine della prima guerra mondiale nel 1918.

Questa la motivazione:

«In ricompensa del valore dimostrato dalla cittadinanza negli episodi militari del 1848. Nel marzo 1848, i bergamaschi si sollevarono e costrinsero il presidio imperiale, agli ordini dell’arciduca Sigismondo, ad uscire dalla città. Inviarono quindi una colonna di trecento uomini a Milano, in tempo per partecipare ai combattimenti delle Cinque Giornate».

Città dei Mille

Bergamo e la sua provincia contribuirono alla spedizione dei Mille con un notevole numero di cittadini, 174 per la precisione, appartenenti a tutte le classi sociali escluso il mondo rurale. Alcuni di essi assunsero statura storica e rilevanza nazionale non solo come garibaldini ma anche come patrioti per la loro partecipazione agli avvenimenti del 1848.

Si distinsero particolarmente Gabriele Camozzi (Bergamo, 1823 – Dalmine, 1869) e la moglie Alba Coralli (Casteggio, 1818 – Venezia, 1886), Francesco Nullo (Bergamo, 1º maggio 1826 – Krzykawka, Polonia, 5 maggio 1863), Francesco Cucchi (Bergamo, 17 dicembre 1834 – Roma, 2 ottobre 1913), Daniele Piccinini (Pradalunga, 3 giugno 1830 – Tagliacozzo, 9 agosto 1889), Vittore Tasca (Brembate, 7 settembre 1821 – Seriate, 1891) e altri meno noti, specialmente nella campagna garibaldina che valse a Bergamo il titolo ufficiale di Città dei Mille (DPR 20 gennaio 1960). Adolfo Biffi, il più giovane dei Mille, era il tamburino, e Bergamo ha intitolato a suo nome una scuola.

Le città decorate di medaglia d’oro come “Benemerite del Risorgimento Nazionale”

Dal 1898 al 1942, il Regno d’Italia decretò riconoscimenti collettivi per le azioni altamente patriottiche compiute dalle città italiane nel periodo del Risorgimento Nazionale, assegnando loro la Medaglia d’Oro quali Benemerite del Risorgimento Nazionale. Le medaglie riportano sul recto l’effigie del Re che le concesse e nel verso una corona composta di un ramo di quercia e uno d’alloro, entrambi fruttati ed intrecciati con al centro lo spazio per un accenno del fatto pel quale la medaglia viene concessa. Successivamente al 1942 le decorazioni alle città furono ricondotte alla legislazione relativa al riconoscimento per le Medaglie al Valor Militare, al Valor Civile e al Merito Civile.

Le medaglie d’oro assegnate alle città furono solo ventisette e concesse, nove per volta, in tre distinti periodi:

Dal 18 marzo al 9 giugno 1898 il Re Umberto I decorò le seguenti città (in ordine cronologico):

• 1ª – Milano • 2ª – Brescia • 3ª – Como • 4ª – Roma • 5ª – Torino • 6ª – Palermo • 7ª – Messina • 8ª – Catania • 9ª – Perugia

Dal settembre 1898 al luglio 1900 il Re Umberto I decorò le seguenti altre città (in ordine cronologico):

• 10ª – Bologna • 11ª – Mestre ora frazione di Venezia • 12ª – Potenza • 13ª – Casale Monferrato • 14ª – Trapani • 15ª – Chioggia • 16ª – Ancona • 17ª – Sermide • 18ª – Bergamo

Dal 1900 al 1942 il re Vittorio Emanuele III decorò le seguenti città (in ordine cronologico):

• 19ª – Livorno • 20ª – Agordo • 21ª – Forno di Zoldo • 22ª – Vercelli • 23ª – Pavia • 24ª – Pergola • 25ª – Gorizia • 26ª – Mantova • 27ª – Piacenza

La visita ufficiale a Bergamo del Presidente della Repubblica nel 150° dell’Unità d’Italia

Il 2 febbraio scorso, in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha compiuto la sua visita ufficiale a Bergamo , la ’Città dei Mille’.

“Il mio compito è rappresentare l’unità nazionale che si esprime nel complesso delle istituzioni, le istituzioni sono il mio solo punto di riferimento. Non è mio compito intervenire e interferire nella dialettica delle forze politiche e sociali”. Queste sono state le parole che il Presidente ha pronunciato all’inizio del suo intervento, parlando nell’aula del Consiglio comunale di Bergamo.

“La mia generazione ha visto la guerra e l’Italia spaccata, ma non ci scoraggiammo” – ha aggiunto Napolitano rivolgendosi direttamente ai giovani bergamaschi – “e nonostante le divisioni politiche e ideologiche si riuscì a fare la Costituzione nel segno dell’Unità. A questo collaborarono forze politiche distanti che trovarono un punto di incontro”.

“A voi studenti chiedo di contribuire a costruire le condizioni per migliorare il Paese e per ricreare quel clima positivo che va proprio nell’interesse dei giovani e dell’Italia in un mondo sempre più competitivo”, ha continuato il Presidente della Repubblica, citando il pensiero del ’padre’ del federalismo italiano Carlo Cattaneo, il quale si dichiarava contrario ’’alla fusione e non all’unità’’ e riteneva che ’’una pluralità di centri viventi, stretti insieme dall’interesse comune, dalla fede data, dalla coscienza nazionale’ fosse essenziale”.

“L’Unità della Nazione e dello Stato ha più che mai senso proprio in un mondo globalizzato e frammentato nel quale un’Italia divisa e una macro regione italiana sarebbe solo un irrilevante frammento’’, ha affermato poi il Capo dello Stato, e che “l’Unità nazionale nella sua ricchezza del pluralismo e delle sue autonomie e l’unità europea egualmente concepita, sono leve insostituibili per il ruolo dell’Italia intera nel nuovo contesto mondiale, sono leve irrinunciabili per mettere a frutto tutte le nostre potenzialità, soprattutto quelle oggi così frustrate e perfino poco ascoltate, delle nuove generazioni’’.

E, ancora, così ha concluso il Capo dello Stato: “Le celebrazioni iniziate nel 2010 e in via di sviluppo nel 2011 vogliono essere e saranno, tale è il mio convincimento e il mio impegno, un modo di ritrovarci in quanto italiani nello spirito che ci condusse 150 anni fa a unirci come Nazione e come Stato. Saranno anche un’occasione per una riflessione comune sui travagli e sulle prove che abbiamo vissuto insieme e sui problemi che abbiamo davanti”.

Le pozzanghere del Paradiso: il Presagio!

In quel giovane americano di 22 anni, con il viso da bambino, qualcosa stava cambiando.

I compagni del college raccontano che il suo umore era diventato mutevole e che aveva iniziato a esternare il suo pensiero sulla realtà che lo circondava con modalità diverse rispetto al passato.

Sulla sua pagina di MySpace, Jared Lee Loughner aveva messo una foto di un libro sulla storia degli Usa sul quale aveva sovrapposto una pistola automatica; poi, aveva caricato strani video su YouTube, tra cui uno intitolato “L’ultimo ricordo di un terrorista” in cui si vede una persona – probabilmente egli stesso – bruciare una bandiera americana.

Gli investigatori sono sicuri che egli abbia avuto dei complici e già le prime informazioni sul suo confuso pensiero politico fanno capire quanto fosse imbevuto del clima di odio che spesso le forti contrapposizioni politiche riescono a creare.

E’ successo lo scorso gennaio, nella tarda mattinata di un sabato qualsiasi, quando il ragazzo ventiduenne ha sparato all’impazzata sulla folla compiendo una strage, con sei persone uccise ed altre quattordici ferite.

Siamo a Tucson, in Arizona, negli Stati Uniti d’America, dove Jared Lee Loughner ha aperto il fuoco durante un comizio della deputata democratica Gabrielle Giffords, che viene colpita alla testa da un proiettile sparato a bruciapelo, ma sopravvive miracolosamente e i medici sono ottimisti sulle sue possibilità di recupero.

Quel sabato mattina, la quarantenne Gabby (come affettuosamente viene chiamata dai suoi elettori) con il suo staff e i suoi sostenitori si erano ritrovati all’esterno di un supermercato per esercitare il loro diritto di riunirsi ed esprimersi liberamente.

Stavano compiendo uno degli atti di democrazia molto diffusi negli USA, ove chi rappresenta il popolo incontra i suoi elettori e risponde alle loro domande, così da poter portare le preoccupazioni e le istanze recepite a Washington, nella capitale.

E quella scena è stata oscurata dai proiettili di un dissennato, che ha procurato la morte a sei ignari cittadini, tra cui Christina Taylor-Green, una ragazzina di nove anni, la vittima più giovane.

Christina Taylor-Green, uccisa nella strage di Tucson, era nata l’ 11 settembre 2001 e in quella data era forse già tracciato un nefasto presagio.

La piccola era nata il giorno del più grande attacco terroristico all’occidente di tutti i tempi, quello alle Torri gemelle di New York.

Il padre della piccola, ha spiegato in lacrime ai cronisti che Christina, nonostante la giovanissima età, aveva una passione particolare per la politica. Era stata eletta di recente nel collegio degli alunni della scuola elementare che frequentava. Una vicina di casa si era offerta di accompagnarla quella mattina di sabato al comizio della Deputata democratica Gabrielle Giffords, dove avrebbe assistito al primo comizio della sua vita.

Christina era una dei 50 bambini statunitensi nati in quel giorno funesto e ritratti nel libro “Faces of Hope” [Volti della speranza].

Accanto alla sua foto, in quel libro, c’erano alcuni semplici desideri di un bambino. “Spero darai una mano a chi ne ha bisogno”, diceva uno di questi, “Spero tu conosca tutte le parole dell’inno nazionale e spero tu le voglia cantare con la mano sul cuore”; “Spero tu possa saltare nelle pozzanghere”.

Christina era nata dunque l’ 11.09.2001, il giorno dell’attacco alle Torri Gemelle di New York, ed è stata barbaramente uccisa il giorno 09.01.2011, vittima inconsapevole della Strage di Tucson.

Si tratta di una semplice coincidenza?

“Gli esseri umani inconsciamente cercano di comprendere il significato delle percezioni”, sostiene James Redfield nel suo romanzo “La profezia di Celestino”, che così continua: “ La cosa causa un profondo senso di irrequietezza. La maggior parte dei recenti malesseri della società possono essere dovuti a questa irrequietezza e ricerca. Stiamo cominciando a comprendere a renderci conto di cosa cerchiamo e di cosa sia in realtà questa esperienza più soddisfacente. In che cosa consiste l’esperienza che stiamo cercando? La metto in questi termini: ciò avviene quando ci rendiamo conto delle coincidenze che si presentano nella nostra vita. Hai mai avuto un presentimento o un’intuizione a proposito di qualcosa che volevi fare, di un cambiamento che volevi imporre alla tua esistenza, senza però sapere come metterlo in pratica? E, poi, dopo che te ne sei quasi dimenticato concentrandoti su altre cose, improvvisamente incontri qualcuno, leggi qualcosa o finisci in un posto che ti conduce proprio a quella stessa opportunità che avevi immaginato. Queste coincidenze ci colpiscono più di quanto ci si aspetterebbe dal caso puro e semplice; sembrano dovute al destino, come se la nostra vita fosse guidata da una forza inspiegabile. L’esperienza provoca una sensazione di mistero e di eccitazione, e come risultato noi ci sentiamo più vivi”.

Nel nostro caso, proviamo ad analizzare per un attimo i numeri e scopriamo che, sebbene distanti tra loro nove anni, le due date contengono un’ identica combinazione.

Infatti, lo zero, l’uno, il due e il nove si ripetono esattamente in entrambe le date.

Nella data dell’11.09.2001 (data della nascita di Christina), troviamo la seguente combinazione:

«Zero = tre volte; Uno = tre volte; Due = una volta; Nove = una volta, con la combinazione: 00011129».

Nella data del 09.01.2011 (data della morte di Christina), troviamo la seguente combinazione:

«Zero = tre volte; Uno = tre volte; Due = una volta; Nove = una volta, con la combinazione: 00011129».

Le due combinazioni coincidono perfettamente e appare improbabile che possa essere semplicemente frutto del caso.

La data della nascita e quella della morte di Christina sono collegate in maniera incontrovertibile tra loro.

James Redfield, sempre nel suo romanzo “La profezia di Celestino”, propone di “affidarsi al flusso delle coincidenze della vita di ogni giorno che, una volta interpretate, portano verso il proprio destino”, sostenendo altresì che “forse riusciamo a intuire il significato elevato di questi misteriosi avvenimenti più di quanto abbiano mai fatto le persone vissute prima di noi. Sappiamo che per ognuno di noi la vita è una rivelazione spirituale, seducente e magica, che nessuna filosofia o religione è riuscita finora a chiarire del tutto”.

E, allora, quale significato plausibile è possibile attribuire alla combinazione che lega la nascita (coincidente con l’attacco alle Torri gemelle) e la morte (coincidente con la strage di Tucson) di Christina?

Sicuramente si tratta di uno sconcertante e nefasto presagio che puzza di morte e tarpa nel contempo le ali alla speranza di un mondo migliore (Christina rappresentava uno dei 50 “volti della speranza”).

Christina non potrà più “dare una mano a chi ne ha bisogno”, così come non potrà più “cantare l’inno nazionale con la mano sul cuore”, e soprattutto, non potrà più “saltare nelle pozzanghere”.

Con visibile emozione, il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha concluso il suo intervento alla cerimonia commemorativa per le vittime della strage di Tucson, presso l’Università dell’Arizona, fra la gente ferita a morte, con un pensiero particolare alla piccola Christina.

“Se ci sono pozzanghere in paradiso”, ha detto il Presidente Obama, ” oggi è lì che Christina sta saltando. E qui, sulla terra, noi ci mettiamo la mano sul cuore e ci impegniamo, come americani, a forgiare un paese meritevole per sempre del suo spirito gentile e felice”.

Christina, quindi, come una meteora che illumina le menti dei massimi livelli mondiali di responsabilità?

La cosa potrebbe risultare abbastanza verosimile.

E c’è da augurarselo di cuore: poter trasformare i problemi in occasioni, provando a credere che un episodio scabroso possa costituire l’occasione per una crescita morale collettiva.

«Voglio che l’America si comporti bene», questa è stata la sintesi del discorso di Barack Obama alla cerimonia di commemorazione delle vittime della strage di Tucson.

E, ancora: “Voglio mantenere in vita le sue aspettative. Voglio che la nostra democrazia sia bella come Christina l’aveva immaginata. Voglio che l’America si comporti bene come aveva immaginato lei. Tutti noi, tutti dovremmo fare tutto ciò che è nelle nostre capacità per fare in modo che questo paese mantenga in vita le aspettative dei nostri bambini”.

Ma c’è da chiedersi se seguiranno anche concrete iniziative sull’opportunità di rivedere le leggi sulle armi negli Stati Uniti.

Il fenomeno della vendita di pistole e fucili non è un segnale confortante per chi, negli Stati Uniti, cerca di limitare il diritto di possedere un’arma.

“Non è la violenza a essere endemica negli Stati Uniti. A esserlo, è la violenza delle armi”, ha scritto recentemente in un editoriale il New York Times.

Il presente articolo è pubblicato anche su: GazzettaWeb.info, alla pagina:

http://www.gazzettaweb.net/it/journal/read/Le-pozzanghere-del-Paradiso-il-Presagio-.html?id=186

I Centocinquanta anni dell’Italia Unita dalla parte di chi ha vissuto anche il Centenario del 1961

Il 17 marzo 2011 ricorre il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Centocinquanta anni di storia di un popolo, un tempo frammentato, in un territorio smembrato in tanti staterelli, che seppe tuttavia farsi Nazione sotto l’egida di una sola bandiera, il Tricolore Italiano.

Ho un’età che mi consente di rammentare anche i festeggiamenti del Primo Centenario dell’Unita del 1961.

Avevo esattamente sedici anni e ricordo bene il valore che venne all’epoca riservato all’importante evento nazionale.

Le celebrazioni in sede istituzionale venivano divulgate per radio ed anche per televisione (c’era un solo canale televisivo, e proprio nel 1961 – il 4 novembre per l’esattezza – nasceva anche il 2° Canale).

Non tutti avevano un televisore in casa e quindi le trasmissioni più importanti (Lascia o Raddoppia, il Musichiere, il Festival di Sanremo, il Festival della canzone napoletana, le partite di calcio, ecc.) erano motivo di incontro presso famiglie o parenti che il televisore se lo potevano permettere, oppure si andava al bar od anche presso le sedi di associazioni culturali, sociali, politiche, ecc.

Ma anche a cinema non mancava mai il momento dell’informazione pubblica attraverso la proiezione della “Settimana INCOM”, il cinegiornale di attualità ed informazione proiettato nelle sale cinematografiche prima dell’inizio dello spettacolo, per una durata complessiva di circa 10 minuti.

Nel 1961 il Governo non dichiarò alcuna specifica “festa nazionale”, ma le cerimonie si susseguirono in ogni luogo della nazione, con straordinaria partecipazione.

Ricordo che a scuola la ricorrenza fu molto sentita e tanti furono i momenti di approfondimento in materia.

Ricordo che tutte le scolaresche furono portate a cinema a vedere “Viva l’Italia”, il film di Roberto Rossellini, su committenza della Presidenza del Consiglio, che trattava della spedizione dei Mille del 1860, guidata da Giuseppe Garibaldi, dallo scoglio di Quarto sino all’incontro di Teano.

In particolare ricordo che, per l’occasione del Centenario, venne distribuito ad ogni studente un volumetto, che riportava in copertina una coccarda tricolore, dal titolo “Gli ideali del Risorgimento e dell’Unità”. (1)

Mia moglie conserva ancora la sua copia con gli estremi della consegna da parte del suo Preside per conto del Ministro della Pubblica Istruzione.

E, dunque, cogliendo l’occasione dei Centocinquanta anni dell’Unità d’Italia, le cui celebrazioni avranno inizio fra qualche giorno, riporto qui di seguito l’introduzione del predetto volumetto risalente a cinquanta anni orsono.

« L’età delle riforme.

L’intera Europa fu percorsa, nel secolo XVIII, da una profonda crisi di rinnovamento che investì tutti i campi dell’attività umana: letteratura, filosofia, economia, diritto, politica. In nome e per mezzo della ragione l’uomo intese “illuminare” il mondo – che gli sembrò dominato fino allora dalle “tenebre” dell’ignoranza e dalla superstizione – e condannare quanto era comunemente accettato solo per ossequio alla tradizione e al principio d’autorità.

Il movimento illuministico dall’Inghilterra e dalla Francia si diffuse rapidamente anche in Italia dove, a Milano e a Napoli, sorsero centri di cultura e di irradiazione delle nuove idee. L’economia e il diritto, le discipline che avevano una più immediata attinenza con la vita sociale, attirarono maggiormente l’interesse degli illuministi. Il sistema di appalto dei tributi indiretti vigente nel Milanese, i vincoli sulle industrie e sulla libertà di commercio trovarono in Pietro Verri un critico implacabile, mentre la validità delle antiche leggi veniva esplicitamente negata da Cesare Beccaria (Dei delitti e delle pene, 1764) e dal Filangieri (Scienza della legislazione, 1783).

Il processo rinnovatore trovò, nelle mutate condizioni politiche della penisola, le condizioni favorevoli per il suo sviluppo. Nella prima metà del secolo XVIII era terminata, dopo circa un secolo e mezzo, la dominazione spagnola sul Milanese e sul Mezzogiorno (trattati di Utrecht e Rastadt, 1713 – 1714); si era costituito con Carlo III di Borbone un nuovo Stato indipendente a Napoli (1734); la Lombardia era stata data all’Austria; in Toscana, dopo l’estinzione dei Medici, si era iniziato un nuovo ramo dei Borboni con Filippo, fratello di Carlo III; i Savoia, ottenuto il titolo regio e, successivamente, la Sardegna, avevano raggiunto il Ticino, confine naturale con la Lombardia (1748).

A questi burrascosi mutamenti della prima metà del secolo, seguirono per l’Italia, dalla pace di Aquisgrana (1748) allo scoppio della rivoluzione francese (1789), quarant’anni di pace ininterrotta consentiti dall’alleanza tra Francia e Austria, tradizionalmente in lotta per il possesso della pianura padana, ed ora unite per fronteggiare il comune nemico rappresentato dalla Prussia di Federico II.

Questo lungo periodo di pace è detto comunemente “età delle riforme”, perché caratterizzato da una serie di tentativi miranti a rinnovare le strutture giuridiche ed economiche dei principali Stati italiani, soprattutto degli Stati ”nuovi”: la Lombardia di Maria Teresa e di Giuseppe II, il regno di Carlo III, il granducato di Toscana, il ducato di Parma.

Quale rapporto si può stabilire tra il movimento riformatore settecentesco e il movimento nazionale del secolo successivo? Non v’è un netto contrasto fra il dispotismo illuminato caldeggiato da quei riformatori e il liberalismo ottocentesco, tra il cosmopolitismo e il principio di nazionalità?

In realtà quel dispotismo era soltanto strumentale: come spiegava il Filangieri, il potere concentrato nelle mani del sovrano era uno stadio di transizione per abbattere il feudalesimo. Poi sarebbe cessato il “governo degli uomini” e avrebbe avuto inizio “il governo delle leggi” (Verri).

Il cosmopolitismo, inoltre, era alimentato in Italia dal desiderio di riunirsi all’Europa, di entrare a far parte di quella “repubblica delle lettere” che costituiva una comune patria spirituale per l’intellettuale del secolo XVIII. Esso fu l’antecedente storico necessario dello stesso principio di nazionalità che potè svilupparsi solo dopo che quella salutare ventata ebbe sprovincializzato l’Italia.

Di coscienza nazionale si può parlare, in questo periodo, soltanto su di un piano culturale, di una cultura, però, che non è più letteraria o accademica, ma impegnata, cioè intimamente legata alle esigenze del proprio paese.

I passi che seguono mostrano il sorgere di un sentimento nazionale per la prima volta formulato con chiarezza (Carli), l’esigenza di porre un limite all’assolutismo sovrano (Gorani) cui largamente attingerà il liberalismo posteriore, il severo giudizio sulla legislazione del tempo (Beccaria) e l’analisi del più “politico” fra i nostri illuministi (Verri) delle condizioni del Milanese sul finire del secolo».

Note:

Gian Rinaldo Carli: “Della Patria degli Italiani”

Giuseppe Gorani: “Della libertà di parlare e di scrivere riguardo al governo”

Cesare Beccaria: “Dei delitti e delle pene”

Pietro Verri: “Pensieri sullo stato politico del Milanese nel 1790”

(1) Nel primo centenario dell’Unità d’Italia: “Gli ideali del Risorgimento e dell’Unità”, Antologia a cura di Giuseppe Talamo – Collana diretta da A.M. Ghisalberti, Presidente dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Ente Nazionale Biblioteche Popolari e Scolastiche, Roma 1961.

Terra Nostra Onlus

Il Presidente dell’associazione culturale “Terra Nostra Onlus” di Poggio Imperiale, Gianni Saitto, mi ha cortesemente informato che sono stati recentemente inseriti su “youtube” due interessanti “video”:

Il Presidente dell’associazione culturale “Terra Nostra Onlus” di Poggio Imperiale, Gianni Saitto, mi ha cortesemente informato che sono stati recentemente inseriti su “youtube” due interessanti “video”:

• il primo riguarda la manifestazione del “Premio Spiga d’oro” Edizione 2010;

• l’altro riporta una carrellata delle attività svolte dal predetto sodalizio nei suoi tre anni di vita associativa.

Con l’intento di fare cosa gradita ai gentili e benvenuti ospiti di questo sito “internet/blog”, ho provveduto ad inserire, qui di seguito, le indicazioni per poter visionare i due citati filmati.

Buona visione!

San Placido Martire anche in San Maurizio al Monastero Maggiore di Milano

Un affresco raffigurante San Placido Martire, il Santo Patrono di Poggio Imperiale, è presente anche a Milano.

Particolare della lunetta della Cappella

In una delle cappelle laterali, dette “Cappelle con paesaggi”, dislocate lungo i muri perimetrali della Chiesa claustrale (o Aule delle Monache) in San Maurizio al Monastero Maggiore – la stupenda Chiesa ubicata nel centralissimo Corso Magenta di Milano – ho avuto modo di ammirare, tra l’altro, anche degli affreschi riportanti l’effige di San Placido Martire, il Santo Patrono di Poggio Imperiale.

Sulla parte sinistra della lunetta della Cappella è presente San Mauro con San Placido inginocchiato e su quella destra San Benedetto.

L’affresco viene attribuito ad un “pittore lombardo” del II decennio del XVI secolo.

Veduta della Cappella

Placido fu, con Mauro, il più docile discepolo del grande San Benedetto, il quale li ebbe entrambi cari come figli. Dei due, Placido era forse il più giovane: poco più che un fanciullo, quando venne posto sotto la paterna guida dell’Abate San Benedetto. Per questo, San Placido viene considerato quale Patrono dei novizi, cioè dei giovani che si preparano alla professione religiosa nei monasteri benedettini. A Placido, oltre che a Mauro, è attribuito un celebre episodio miracoloso narrato da San Gregorio Magno nei suoi Dialoghi. Mentre Benedetto era nella sua cella, un giorno, il giovane Placido si recò ad attingere acqua nel lago. Perse l’equilibrio e cadde nella corrente, che subito lo trascinò lontano dalla riva. L’Abate, nella cella, conobbe per rivelazione l’accaduto. Chiamò Mauro e gli disse di correre in soccorso del confratello. Ricevuta la benedizione, Mauro si affrettò ad obbedire: valicò la riva, e seguitò a correre sull’acqua, fino a raggiungere Placido. Afferratolo, lo riportò a riva, e soltanto giungendo sulla terra asciutta, voltosi indietro, si accorse di aver camminato sull’acqua, come San Pietro sul lago di Tiberiade. L’episodio ebbe un seguito ancor più commovente, perché San Benedetto attribuì il prodigio al merito dell’obbedienza di Mauro, mentre il discepolo lo attribuiva ai meriti dell’Abate. Il giudizio venne rimesso a Placido, il quale disse: ” Quando venivo tratto dall’acqua, vedevo sopra il mio capo il mantello dell’Abate, e mi pareva che fosse egli a riportarmi a riva “. In questo episodio narrato da San Gregorio è contenuto tutto ciò che sappiamo sul conto di Placido. Anch’egli, come Mauro, è circonfuso e quasi confuso nella luce di San Benedetto. La sua santità fa quasi parte della aureola del Patriarca, della cui Regola fu l’interprete più pronto.

Ma, per maggiori approfondimenti, si rimanda alla lettura dell’interessante libro “San Placido Martire – Patrono di Poggio Imperiale”, scritto dal nostro concittadino Prof. Alfonso Chiaromonte, Edizioni del Poggio, 2008.

Su questo stesso sito/blog www.paginedipoggio.com / Come la penso io!, sono stati inoltre pubblicati anche i seguenti articoli riguardanti San Placido Martire:

«Un’atmosfera d’altri tempi! » (di Lorenzo Bove del 13/10/2008, in Eventi);

«A proposito di San Placido Martire» (di Lorenzo Bove del 14/10/2008, in Storia);

«San Placido Martire anche nel Santuario di Vicoforte nel cuneese» (di Lorenzo Bove del 13/07/2009, in Storia).

Qualche informazione sulla Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore di Milano

Raro e prezioso esempio di chiesa conventuale, forse fondato dalla regina Teodolinda (sec. VII), la Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore è il testimone unitario più organico della pittura milanese del Cinquecento.

Affreschi Aula pubblica o Aula dei fedeli

E’ stata edificata al centro di uno dei più antichi e prestigiosi monasteri di Milano affidato alla congregazione benedettina femminile.

Inserito tra i resti di alcuni edifici romani e documentato a partire dall’età carolingia, è stato reinserito dentro la cinta muraria della ristrutturazione di questa fatta da Ansperto a fine del IX secolo.

La posa della prima pietra della chiesa odierna risale al 1503. Il rifacimento ha modificato sostanzialmente la collocazione urbanistica del complesso monastico.

L’edificio è composto di tre parti: una cripta (ora inglobata nel percorso di visita del Museo Archeologico, collocato in una porzione dell’antico monastero), una grande aula inclusa nello spazio di clausura delle monache e una più piccola destinata ai fedeli.

La chiesa si presenta a pianta rettangolare ed è ripartita secondo lo schema seguente.

a. Ingresso da corso Magenta

b. Chiesa pubblica o Aula dei fedeli, lungo i cui muri perimetrali si susseguono ben 8 Cappelle

c. Presbiterio o altare dell’Aula

d. Presbiterio claustrale, sormontato dal pontile di collegamento del loggiato

e. Chiesa claustrale o Aula delle monache, lungo i cui muri perimetrali si susseguono ben 12 Cappelle

f. Ingresso dal Monastero

Fin dall’inizio l’edificio si presentava come un “involucro sontuoso” e riportava tutte le novità della cultura più avanzata del tempo, secondo la moda dei pittori del Centro Italia influenzati dalle decorazioni della Domus Aurea neroniana.

La presenza pittorica più importante in San Maurizio sono gli affreschi di Bernardino Luini. I caratteri stilistici mostrano il pittore profondamente radicato nella cultura milanese nell’etichetta neogotica dalle tinte lunari di Bergognone, nel realismo corposo e luministico di Foppa e nel classicismo archeologico di Bramantino. Ma il pittore è attento alle correnti neoantiche del Centro Italia, con le loro aspirazioni alla narrazione energetica, e poi al racconto piano e spiegato e uniformemente luminoso del classicismo raffaellesco oltre naturalmente, al confronto con Leonardo presente a Milano prima del 1499 e poi ancora dal 1509 al 1513.

Il recupero dei cicli pittorici, opera di Bernardino Luini, del coro della chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore sono stati eseguiti grazie all’intervento della Banca Popolare di Milano, presente nella vita culturale e sociale milanese, mentre l’apertura della Chiesa è resa possibile grazie ai volontari del Touring Club Italiano.

Foto di Lorenzo Bove

La fondazione di Poggio Imperiale

Riporto, per gentile concessione dell’autrice, un interessante articolo a firma della Prof. Antonietta Zangardi, pubblicato su www.Capitanata.it del 3 gennaio 2011, nel quale vengono approfondite alcune questioni attinenti alla effettiva data di fondazione di Poggio Imperiale.

I DUECENTOCINQUANTADUE ANNI DELLA FONDAZIONE DI POGGIO IMPERIALE

Tutti gli scritti hanno la importante finalità di non permettere all’incuria del tempo che cancelli storia, tradizioni, usi, costumi e lingua di una piccola comunità come Poggio Imperiale, giovane paese alle porte del Gargano. Poggio Imperiale, paese del grano e del vento, piccolo centro agricolo, uno dei più giovani paesi della Provincia di Foggia, fu fondato dal Principe Placido Imperiale di Genova, residente a Sant’Angelo dei Lombardi. La data di fondazione è stata sempre fatta coincidere con quella del Patto che il Principe stipulò con un gruppo di Albanesi il 18 gennaio 1761, perché abitassero la nascente villa. Sono trascorsi circa diciotto anni dalla presentazione del primo libro di Giovanni Saitto, Poggio Imperiale, Cento anni della sua storia, dalle origini all’unità d’Italia, uno scritto che coglieva il monito del nostro grande concittadino, Alfonso De Palma, il quale invitava i giovani ad approfondire le ricerche per completare le sue Noterelle paesane. Era presente come coordinatore, nella presentazione del libro, il carissimo e compianto parroco don Giovanni Giuliani, (per tutti don Nannino), che parlò di documenti di prima mano. I documenti presenti in quel libro erano frutto di ricerche negli archivi di Stato ed il commento che ne fu fatto fu veramente nuovo e singolare. Furono ritrovati, quindi, nuovi documenti che misero in discussione quella data di fondazione, documenti a dimostrazione che la Storia è una scienza sempre aperta a nuovi sviluppi. Lo storico Franco Cardini, docente di Storia Medievale all’Università di Firenze, parlando del suo libro “Le radici perdute dell’Europa, da Carlo V ai conflitti mondiali”, affermava, tra l’altro, che la Storia non potrà mai chiudere bottega, in quanto il lavoro dello storico è come quello del medico e del detective, se vi sono nuove scoperte bisogna prenderne atto, adeguarsi, rivedere le proprie posizioni; se si scopre un nuovo documento, si scompigliano le certezze acquisite e si mette in moto un meccanismo sempre nuovo e rinnovato di studi ed approfondimenti. I documenti vanno studiati e fatti parlare e quando qualche studioso ha trovato un documento nuovo, bisogna, con umiltà rivedere le proprie conoscenze alla luce dell’ultima scoperta. La ricerca storica, infatti non esaurisce mai il suo compito. Quando ci sembra di conoscere tutto di un avvenimento o di un personaggio, quando l’immagine di un’epoca ci appare completa, ecco che nuove informazioni, prima sconosciute, o documenti prima ignoti, ci costringono a modificare le nostre opinioni e a precisare o arricchire le nostre conoscenze. Uno storico per ricostruire gli avvenimenti deve sempre possedere documenti ai quali riferirsi. la ricerca storica deve partire da essi – i documenti sono utili per conoscere e ricostruire gli eventi, – con i documenti “si fa storia” – essi “vanno fatti parlare”. Con questo scritto faremo parlare i nuovi documenti ed evitare che si festeggino degli anniversari fittizi. Nella toponomastica di Poggio Imperiale vi è la via “18 gennaio 1761” riferita alla data del Patto che il Principe don Placido Imperiale, fece con un gruppo di Albanesi perché popolassero quella che lui chiamava “villa”, nome riferito ad un agglomerato di case rurali. Molti fecero risalire a questa data la fondazione del nostro paese, ma così non è. Ed ecco tutti i documenti che lo provano. – Il primo documento datato 9 marzo 1751 (in chiesa leggiamo 1755), un “Verbale di subasta della città e feudo di Lesina aggiudicazione a favore dell’Ill.mo Principe di S.Angelo D.Placido Imperiale” Il Principe don Placido Imperiale, dopo aver acquistato il vicino “stato” di San Paolo, detto di Civitate, di proprietà dei duchi di Guastalla, ritenne opportuno acquistare il feudo di Lesina, per dare uno sbocco al mare delle sue proprietà. Si aggiudicò il feudo vincendo un’asta e l’11 marzo 1751 gli venne dato il possesso della città di Lesina e del suo lago. Ebbe il Regale Assenso il 3 aprile 1753 da Carlo III di Borbone. La fonte di quanto esposto è nell’Archivio di Stato di Napoli. Poggio Imperiale non era ancora sorta. Passiamo al secondo documento, che data esattamente la fondazione di Poggio Imperiale ed è quello relativo alla prima visita pastorale del vescovo Mons. Foschi nell’anno 1761, nel quale troviamo la data della fondazione, (prima del maggio del 1759, perché in questa data il principe, secondo la relazione della visita pastorale, “ ad esempio de’ fondatori dell’antiche città, v’invitò chiunque volesse venirci ad abitare, promettendogli abitazione franca per tre anni…”). In questo documento vi è anche un’ampia descrizione degli usi e dei costumi della comunità albanese che viveva nel Casale. Mons. Foschi scrive la relazione della sua visita pastorale, dichiarando esplicitamente. “…Abbiamo stimato per futura memoria brevemente accennare l’origine e la costruzione del paese e della chiesa e la venuta qui delle famiglie italiane et Albanesi; accadendo sovente che le notizie in alcuni tempi trascurate, siano poi in altri tempi avidamente ricercate” Ed in questo non si sbagliava! Oggi noi ricerchiamo avidamente le notizie di quel passato cercando di trasmetterle ai posteri. In riferimento alla chiesa, voglio che parli il documento, che cito testualmente: “…perché sul principio non vi era chiesa, andavano a sentirsi la messa chi in Lesina, e chi in Apricena, la quale poi fu benanche edificata, e colla Licenza dell’Arcivescovil Curia di Benevento fu benedetta nel mese di marzo dell’anno 1760.” Non so spiegarmi perché nel tabellone posto nella chiesa parrocchiale di San Placido Martire leggiamo 1764. – Terzo e quarto documento che vogliamo far parlare, sempre a proposito dell’anno di fondazione di Poggio Imperiale, sono quelli relativi ai moti del 1799, ritrovati dal prof. Clemente di San Severo, nell’Archivio di stato di Lucera. A tale notaio s’era rivolto un gruppo di “villici” per proclamare fedeltà al re di Napoli. Al prof. Clemente interessava la partecipazione ai moti di San Severo del 1799 di dodici persone della villa di Poggio Imperiale ben armate ed uno di essi fu ammazzato. Noi facciamo parlare il documento datato 7 luglio 1799, dopo l’elenco dei villici presenti dal notaio, leggiamo: “…di questa villa di Poggio Imperiale…li quali aderiscono avanti di noi, qualmente da moltissimi anni si trovano ad abitare in detta villa, la quale ha circa quarant’uno anni…che oggi compone circa seicento anime”. Ecco che la data ritorna, quarantuno anni prima, siamo nel 1799, vien fuori circa il 1758 (o prima del maggio del 1759, riferita nel documento di mons.Foschi). – Arriviamo al quinto documento, ritrovato dal dott. Michele Zangardi nell’Archivio di Stato di Napoli e che siamo riusciti ad averne copia prima di Natale del 2007, il cosiddetto documento di Antonio Scarella, maestro di Casa Imperiale a Napoli, accusato di furto e truffa ai danni del principe Imperiale. Questo documento dell’Archivio di Stato di Napoli, riporta per intero il processo intentato a Scarella con le relative testimonianze. Il Principe don Placido Imperiale dopo l’acquisto del feudo, come leggiamo nel documento di mons. Foschi, ne visitò le terre e scelse un’amena e boscosa collina, dalla parte di mezzogiorno, chiamata volgarmente Coppa di Montorio, distante circa due miglia da Lesina e quattro da Apricena e decise di costruirvi un casale. La Pasqua del 1759 il principe volle trascorrerla nel suo nuovo feudo di San Paolo anche per recarsi in visita a Lesina e da lì nel casale, per rendersi conto dei lavori, che stavano per essere ultimati. Antonio Scarella, maestro di casa Imperiale a Napoli, mancava, perché era scappato con il denaro ottenuto per le spese del viaggio. Il fuggitivo fu acciuffato per ordine del Principe, processato a Lesina lo stesso giorno e condannato per truffa e furto ai danni del Principe. La notte del 25 aprile, lo Scarella scappò anche dalla prigione in cui era stato rinchiuso, e non fu più ripreso, facendola franca. Perché è importante questo documento? Perché i lavori del casale, cioè di Poggio Imperiale, terminarono dopo pochi giorni. Tutto il carteggio della causa del Maestro Imperiale, Antonio Scarella è costituito da 87 pagine, viene disegnato persino il pugnale che servì allo Scarella per la sua fuga. Tutti questi documenti sono noti da circa diciotto anni ed è giusto ricordarli per evitare che i nostri giovani si convincessero di date ormai superate. Non si farebbe male andare a rivedere e rileggere il libro: Poggio Imperiale, Cento anni della sua storia… di Giovanni Saitto. Ho sempre seguito con particolare interesse tutte le ricerche effettuate dagli storici locali, in quanto il loro lavoro è unico e preziosissimo. A tal proposito voglio ricordare anche gli altri scrittori: il dott. Alfonso Chiaromonte per il Dizionario della lingua terranovese e per altri interessantissimi lavori, e il dott. Lorenzo Bove, per i detti e i proverbi in dialetto. Tutti questi scritti hanno la importante finalità di non permettere all’incuria del tempo che cancelli storia, tradizioni, usi, costumi e lingua di una piccola comunità come Poggio Imperiale, giovane paese alle porte del Gargano. Concludiamo ribadendo che la data di fondazione di Poggio Imperiale è prima del maggio del 1759.

“Museo del Novecento” all’Arengario di Milano

E’ stato inaugurato il 6 dicembre scorso nel cuore di Milano, in Piazza Duomo, il Museo del Novecento.

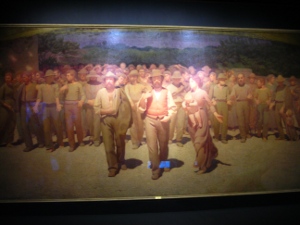

Il Palazzo dell’Arengario (1), sede del Museo, dopo anni di restauri e ristrutturazioni risulta ora completamente rinnovato ed accoglie il visitatore con una scala elicoidale di forte impatto che apre alla visione suggestiva del famoso “Quarto Stato” di Pelizza da Volpedo; un’opera straordinaria.

Il progetto, che ha richiesto modifiche sostanziali all’interno dell’immobile esistente, in linea con le opere da esporre, è del “Gruppo Rota” con gli Architetti Italo Rota e Fabio Fornasari coadiuvati da Emmanuele Auxilia, Paolo Montanari e Alessandro Pedretti.

Un percorso avveniristico tra passerelle sospese e sale a forma di capsule spaziali con tanta luce naturale – grazie alle ampie vetrate dell’Arengario – e un’ambientazione che ricorda per certi aspetti il “MoMa” (Museum of Modern Art ) di New York (2); certamente su livelli di ampiezza e spazialità diversi, ma lo spirito che pervade il visitatore è pressoché analogo.

Spettacolare e sorprendente il “Salone della Torre” dedicato a Lucio Fontana che recupera due diversi progetti ambientali dell’artista: la “Struttura al Neon”, visibile anche dall’esterno, realizzato nel 1951 presso la Triennale di Milano e “Il Soffitto” (3) del 1956 proveniente dall’Hotel del Golfo di Procchio dell’Isola d’Elba.

Interessanti e didattiche sono le scelte tematiche dell’allestimento museale e la suddivisione in stanze dedicate a Giorgio Morandi, Giorgio de Chririco, Piero Manzoni e i corridoi dedicati rispettivamente al Futurismo e alle Nuove Figurazioni.

Un nuovo spazio, dunque, dove apprendere dal vivo l’arte del XX secolo attraverso oltre 400 opere appartenenti alle Civiche Raccolte Artistiche del Comune di Milano.

Il Museo del Novecento si estende su una superficie di 8.200 mq di cui 4.000 dedicati allo spazio espositivo. La rampa a spirale realizzata nello spazio verticale della torre del palazzo consente di raggiungere, dal livello sotterraneo della Metropolitana, la quota della terrazza monumentale affacciata su Piazza del Duomo e Piazzetta Reale (Palazzo Reale). La splendida vista panoramica dall’alto del Duomo di Milano e della sua stupenda Piazza è ragguardevole e conferisce un inaspettato valore aggiunto oltre che restituire pregio e monumentalità all’Arengario, abbandonato da anni. La spirale vetrata, “tubo catodico” della comunicazione del Museo del Novecento, è il fulcro del percorso espositivo, semplice e lineare, che prende l’avvio dal celebre “Quarto Stato” di Pellizza da Volpedo e si dipana per i quattro livelli del corpo edilizio. Prima di entrare nel Futurismo, movimento nato e sviluppatosi proprio nel capoluogo lombardo, il visitatore attraversa un’ampia sezione dedicata alle Avanguardie internazionali della collezione Jucker, acquistata dal Comune di Milano nel 1992 (altre opere di questa collezione sono collocate nelle diverse sezioni del museo). La prima sala del Museo del Novecento, detta “delle Colonne”, è interamente dedicata a Umberto Boccioni, con una collezione unica al mondo che comprende il manifesto pittorico del futurismo “Elasticità (1912)”. Quindi una sezione interamente dedicata al Futurismo con opere di Giacomo Balla, Carlo Carrà, Gino Severini, Ardengo Soffici, Achille Funi, Fortunato Depero, Mario Sironi. La sezione si chiude con “Natura morta con squadra” di Carrà del 1917 che anticipa i cambiamenti di linguaggio del dopoguerra. La sezione dedicata a Boccioni è la prima di otto monografie che vedono protagonisti Giorgio Morandi, Arturo Martini, Giorgio de Chirico, Fausto Melotti, Lucio Fontana, Piero Manzoni, Marino Marini. Segue poi la sezione del Novecento italiano con l’arte degli anni ‘20 e ‘30, con opere di Carlo Carrà, Felice Casorati, Virgilio Guidi, Piero Marussig, Mario Sironi, seguono l’Arte Monumentale e Antinovecento con opere tra gli altri, di Renato Birolli, Aligi Sassu, Massimo Campigli, Scipione e Filippo De Pisis. Chiude la manica lunga del secondo piano una sezione di opere degli anni trenta di Fausto Melotti e di astratti comaschi. A Lucio Fontana è stato dedicato, come si è gia detto, il salone della torre dell’Arengario. Successivamente, al terzo piano, si trova una sala dedicata ad Alberto Burri e alle opere degli anni Cinquanta dei maggiori maestri italiani quali Emilio Vedova, Giuseppe Capogrossi, Gastone Novelli, Osvaldo Licini, Tancredi Parmeggiani, Carla Accardi. La sezione conclusiva, oltre 1200 metri quadri situati nella manica lunga al secondo piano di Palazzo Reale e collegati all’Arengario da una passerella sospesa, è dedicata agli anni Sessanta e termina con senza titolo (Rosa nera) del 1964 di Janis Kounellis. Passata la passerella aerea si incontra una Scultura d’ombra (2010) realizzata ad hoc per il museo da Claudio Parmiggiani. Quindi segue una grande sezione riservata all’Arte Cinetica e Programmata anticipata da Aconà Bicombì di Bruno Munari e seguita da una serie di opere di Enzo Mari, Getulio Alviani, Dadamaino e opere e ambienti degli artisti del Gruppo T: Giovanni Anceschi, Davide Boriani, Gianni Colombo, Gabriele Devecchi e Grazia Varisco. Segue la sala dedicata alle nuove figurazioni dal Realismo esistenziale alla Pop Art con Valerio Adami, Bepi Romagnoni, Franco Angeli, Alik Cavaliere, Enrico Baj, Emilio Tadini e Mimmo Rotella, con “Decisioni al tramonto” (1961) e una selezione di artisti della Pittura Analitica con opere di vari artisti tra cui Rodolfo Aricò, Claudio Verna e Giorgio Griffa. La fine del percorso espositivo è dedicata all’Arte Povera e a Luciano Fabro in omaggio al quale è stato ricreato, per allestire un nucleo di opere degli anni sessanta, l’ambiente “Habitat” ideato per il PAC – Padiglione di Arte Moderna di Milano (4) nel 1980. Presenti in questa sezione Alighiero Boetti, Michelangelo Pistoletto, Pier Paolo Calzolari, Giulio Paolini, Mario Merz, Giuseppe Penone, Jannis Kounellis, Giovanni Anselmo e Gilberto Zorio. A lato la sezione dedicata a Marino Marini. Questa collezione è stata infatti trasferita dalla Galleria d’Arte Moderna di Villa Reale (4) all’Arengario, in coerenza con il patrimonio artistico novecentesco valorizzato nel Museo del Novecento.

Un Museo, dunque, tutto da scoprire …… un appuntamento da non perdere!

Il Museo del Novecento offre anche altri servizi. Approfondimenti e intrattenimento al Bookshop, spazio progettato da Michele De Lucchi, situato al piano terra, accanto alla biglietteria, e gestito dalla casa editrice Mondadori Electa, che si estende su una superficie totale di circa 170 metri quadrati. Al piano interrato, una sala proiezioni e conferenze per convegni, letture e incontri di vario genere. Ed infine un ristorante che si estende su una superficie di oltre 220 metri quadrati, con circa 70 coperti.

(1) L’Arengario, costruito negli anni Trenta su progetto degli Architetti Portaluppi, Muzio, Magistretti e Griffini, decorato in facciata con gli altorilievi di Arturo Martini, è stato individuato come sede di interesse architettonico, significativa e coerente con la destinazione a museo.

(2) Il MoMa (Museum of Modern Art ) di New York si trova a Midtown Manhattan a New York, sulla 53° strada, tra la Quinta e la Sesta Avenue. Ha avuto una straordinaria importanza per lo sviluppo e dell’arte moderna ed è stato spesso considerato il principale museo d’arte moderna del mondo. Considerato da molti la miglior collezione di capolavori di arte moderna del mondo, comprende più di 150.000 opere, oltre a 22.000 film e 4 milioni di fermi immagine. La collezione del museo propone un’incomparabile visione d’insieme dell’arte moderna e contemporanea mondiale, poiché ospita progetti d’architettura e oggetti di design, disegni, dipinti, sculture, fotografie, serigrafie, illustrazioni, film e opere multimediali. La biblioteca e gli archivi raccolgono oltre 300.000 libri e periodici e schede personali di più di 70.000 artisti.Girovagando qua e là per la “Grande Mela” quello che colpisce di più l’attenzione sono i grandi numeri: in nessun posto al mondo sarà mai possibile,ad esempio, trovare una collezione così ampia di opere d’arte moderna e contemporanea esposte nella stessa struttura. Il MoMa rappresenta una tappa d’obbligo per gli appassionati d’arte moderna e contemporanea. Tra le opere presenti, c’è un’intera sala dedicata a Matisse, in cui si possono ammirare le celebri “L’atelier rouge” e “La dance”; oppure lo spazio dedicato alle opere di pittori surrealisti del calibro di Dalì, Mirò, Ernst. Altrettanto famosa la “Notte stellata” di Vincent Van Gogh; le opere espressioniste di Kirchner e “Les demoiselles d’Avignon” di Pablo Picasso. Le opere cubiste riservano il Picasso della “Donna con mandolino” e “Uomo con chitarra e soda” di Georges Braque. Quanto agli artisti italiani, sono presenti i nostrani futuristi di “Dinamismo di un foot-baller” di Umberto Boccioni e svariate opere di Balla, Carrà e Gino Severini. Al terzo piano c’è un settore dedicato alla pop-art, con realizzazioni di Lichtenstein, di Andy Warhol e Oldenburg. Tra le stampe e i libri illustrati troviamo le sperimentazioni tecniche ed esecutive più ardite, tra cui la litografia, l’acquaforte, l’incisione su legno etc. Riguardo al design è possibile osservare gli oggetti più svariati, da quelli di uso domestico come le lampade, i tessuti e gli elettrodomestici a quelli più ricercati quali le ceramiche e perfino i microchip. Per il settore veicoli vi è la possibilità di ammirare l’elicottero di Bell del 1945 e la “Cisitalia 202” (1947) dell’italiano Pininfarina, la “scultura in movimento” secondo la descrizione di Arthur Drexler, definita “una delle otto più belle vetture del nostro tempo”. Innumerevoli anche i modelli e i plastici di opere architettoniche di gusto contemporaneo.

(3) Soffitto di oltre 150 metri quadri realizzato da Lucio Fontana nel 1956 nella sala da pranzo dell’Hotel del Golfo di Procchio all’Isola d’Elba per mezzo di segni, tagli e incisioni operati direttamente sull’intonaco grezzo fresco della volta della sala e riempiti di colori puri. Il Soffitto, uno dei pochissimi ancora conservati tra quelli realizzati dal grande artista, un vero e proprio capolavoro che proietta nell’ambiente e nel rapporto con l’architettura la concezione fondamentale dello “Spazialismo” di Fontana, stava per essere distrutto nel corso di un radicale intervento di ristrutturazione dell’edificio.

(4) Il PAC (Padiglione d’Arte Contemporanea) si trova a Milano in Via Palestro 14 accanto alla Villa Belgioioso Bonaparte (già “Villa Reale” oggi denominata “Villa comunale”) – Museo dell’Ottocento (sede della Galleria d’Arte Moderna).

HEREAFTER di Clint Eastwood

E’ presente in questi giorni, anche nelle più importanti sale cinematografiche italiane, l’ultima opera di Clint Eastwood: “Hereafter”.

Il regista californiano colpisce ancora una volta nel segno con un film che spiazza letteralmente lo spettatore, ma ancor di più la critica cinematografica internazionale, cimentandosi a trattare e mettere in scena un argomento scabroso sia per i credenti, sia per quelli che credenti non sono.

Cosa c’è dopo la morte?

“Hereafter”… l’Aldilà.

«“Hereafter” prende atto che la vita è un esperimento con un termine e si articola per questo attraverso prospettive frontali: al di qua e al di là del confine che separa la presenza dall’assenza. E’ questa linea di demarcazione a fare da perno al montaggio alternato delle vite di una donna, di un uomo e di un bambino dentro una geometria di abbagliante chiarezza e spazi urbani pensati per gravare sui loro destini come in un romanzo sociale di Dickens. Destini colpiti duramente e deragliati ineluttabilmente dalla natura (lo tsunami in Indonesia), dalle tensioni sociali (gli attacchi terroristici alle metropolitane londinesi), dalla fatalità (l’incidente stradale), destini che si incontrano per un attimo (o per la vita) in un mutuo scambio di salvezza».(1)

Attraverso tre storie e tre personaggi, il regista parla a suo modo della vita oltre la morte.

Un racconto avvincente, con un inizio terrorizzante, che insinua il dubbio anche nei più scettici.

Negli Stati Uniti d’America, a San Francisco, l’ operaio americano George (Matt Damon, di nuovo con Eastwood dopo «Invictus»), sensitivo (che considera tuttavia la cosa non come un “dono” ricevuto, ma come la disgrazia più atroce che gli potesse essere mai capitata) – è stanco di ascoltare la voce dei morti; in Europa, a Parigi, in Francia, la bella e famosa giornalista televisiva di “France 2”, Marie, fatica a riprendere una vita normale dopo essere miracolosamente scampata allo tsunami indonesiano, in Asia; e a Londra, il piccolo Marcus ha perso per sempre l’altra metà di sé, il fratello gemello Jason, morto in un banale quanto tragico incidente stradale causato da una banda di giovali balordi.

Sopravvissuti, ognuno a suo modo, scherniti, smarriti; fantasmi nel mondo, senza ragioni e, soprattutto, senza risposte.

Tre pezzi mancanti di uno stesso puzzle, tre anime salve sul filo teso del dilemma.

Clint Eastwood lancia la sfida all’irrazionale: guarda alla morte per parlare della vita, tra il dolore della perdita e il bisogno di credere a un «dopo», trovando, infine, socchiusa la porta dell’aldilà; quanto basta per accorgersi che qui siamo solo di passaggio, nella convinzione pacificatrice che un giorno riabbracceremo anche chi ci ha preceduto.

È la storia di tre persone toccate in maniera differente dalla morte, che convergono soltanto nel finale (per opera … del destino ? … o di un grande disegno ?).

Il film comincia con la scena dello tsunami asiatico del 2004; una delle più terrorizzanti con cui si sia mai aperto un film. La morte arriva come un’onda anomala e travolge ogni cosa, valore, esistenza. Trascina anche lo spettatore, dai primi minuti, in una dimensione diversa, rovesciata. È lo stesso rovesciamento che subiscono i tre protagonisti dai destini spezzati. George è un fenomeno paranormale, ricco e famoso, ma la compagnia della morte lo spinge alla disperazione e alla fine preferisce il ritorno a una vita normale, facendo l’ operaio in fabbrica, piuttosto che la penosa fama, nonostante le pressioni di un fratello manager. Marie è una star immersa in una scalata al successo, in procinto di dare alle stampe una scandalosa biografia del presidente Mitterrand, ma dopo la tragedia dello tsunami – che farà vivere a Marie, o quantomeno le farà credere di averla vissuta, una breve esperienza nell’aldilà – la cronaca, la politica, la storia perdono ai suoi occhi ogni interesse. Marcus è un bambino timido e taciturno che volta le spalle a una vita difficile (una madre tossicodipendente). L’unica sua relazione col mondo, il gemello Jason, è persa per sempre e lui la insegue nell’aldilà, anche attraverso un umiliante e grottesco pellegrinaggio fra ciarlatani e sedicenti medium.

Tre continenti diversi (Europa, Asia e America); tre circostanze diverse (natura, tensioni sociali e fatalità); tre personaggi differenti (un uomo, una donna e un bambino); tre storie differenti, con i protagonisti che hanno in comune un’esperienza ravvicinata con la morte.

Lo spettatore deve superare la prima terrificante mezz’ora, una sequela di situazioni molto intense, e abbandonarsi al più felice racconto sulla morte mai concepito sullo schermo.

A ottant’anni, ma ancora nel pieno della giovinezza artistica, Clint Eastwood ha deciso di affrontare la domanda delle domande in maniera diretta e sconvolgente: “Esiste qualcosa oltre la morte?”

“Hereafter” è un film molto intenso che affronta con delicatezza un tema molto difficile. È un racconto sulla morte dal quale si esce paradossalmente allegri, pieni di vita. Del resto, che cosa c’è di più bello di provare a credere per una volta all’ipotesi di una vita oltre la vita? Per giunta, lasciarsi tentare dal soprannaturale grazie a un grande film e non in virtù di una predica. Convertire gli scettici non è naturalmente lo scopo del regista. La missione qui, per così dire, è una missione tipica del laico: far venire dubbi.

In questo caso perfettamente riuscita.

Note (1) Marzia Gandolfi – MyMovies.it

Alcuni spunti sono tratti da recensioni pubblicate su vari siti internet

La foto pubblicata riporta la locandina del film “Hereafter” di Clint Eastwood

Il rito della bruciatura del pallone

La Basilica di Santo Stefano di Sesto San Giovanni ha festeggiato anche quest’anno, il 26 dicembre, il suo Santo Patrono.

E, come di consueto, alla Messa delle 11,30 si è svolto il simpatico rito della bruciatura del pallone, atto simbolico che richiama il martirio del Diacono Stefano.

Una tradizione che ha radici antiche.

Si tratta di una cerimonia semplice e suggestiva al tempo stesso, ove la palla di fuoco “sospesa” a mezz’aria brucia fino ad esaurirsi completamente, fra lo stupore dei presenti.

Folta la partecipazione all’evento da parte dei fedeli ma anche di tante altre persone, giovani e meno giovani che non intendono perdersi lo “spettacolo”, percepito forse soltanto come rito propiziatorio per un (positivo) nuovo anno.

Ma la palla di fuoco che brucia vuole invece rappresentare il “faro” della cristianità e della “santità” in onore del primo martire cristiano.

Dagli Atti degli Apostoli:

Nel 33 o 34 ca. gli ebrei ellenistici vedendo il gran numero di convertiti sobillarono il popolo e accusarono Stefano di blasfemie e bestemmie contro Mosè e contro Dio. Gli anziani e gli scribi lo catturarono, lo portarono davanti al sinedrio e utilizzando falsi testimoni fu accusato: “Costui non cessa di proferire parole contro questo luogo sacro e contro la legge. Lo abbiamo udito dichiarare che Gesù il Nazareno, distruggerà questo luogo e cambierà le usanze che Mosè ci ha tramandato”. Stefano incalzato dalle domande del sommo sacerdote rispose con un lungo discorso, il più lungo degli Atti degli Apostoli in cui ripercorse la Sacra Scrittura dove si testimoniava che il Signore aveva preparato per mezzo dei patriarchi e profeti, l’avvento del Giusto, ma gli Ebrei avevano risposto sempre con durezza di cuore. Poi, rivolgendosi ai sacerdoti del sinedrio concluse: “O gente testarda e pagana nel cuore e negli orecchi, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo; come i vostri padri, così anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del Giusto, del quale voi ora siete divenuti traditori e uccisori; voi che avete ricevuto la Legge per mano degli angeli e non l’avete osservata”. Infine Stefano alzando gli occhi al cielo disse: “Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo, che sta alla destra di Dio”. L’odio e il rancore dei presenti raggiunse l’apice, trascinarono Stefano fuori dal sinedrio e cominciarono a lapidarlo, all’esecuzione assisteva un giovane di nome Saulo, il futuro Apostolo delle genti, San Paolo. In realtà non fu un’esecuzione, in quanto il sinedrio non aveva il potere di emetterne, ma fu un vero e proprio linciaggio della folla in cui cominciava a crescere il sentimento anticristiano. Poco prima di morire il Diacono ebbe la forza di pregare il Signore, non per sé, ma per i suoi aguzzini. Gli Atti degli Apostoli narrano che alcune pie persone seppellirono il martire, per non lasciarlo preda delle bestie selvagge com’era allora consuetudine, in quei giorni cominciò una serrata repressione anticristiana capitanata proprio da Saulo. Dopo la morte di Stefano, le sue reliquie entrarono nella leggenda. Il 3 Dicembre 415 un sacerdote di nome Luciano ebbe in sogno una visione che indicò il luogo di sepoltura di Santo Stefano, riuscì ad avere il permesso per gli scavi dal Vescovo di Gerusalemme e trovò realmente i resti. La notizia ebbe grande risalto nel mondo Cristiano di recente liberato dalla clandestinità e cominciò la diffusione delle Sue reliquie, fu traslato nella Chiesa di Sion a Gerusalemme il 26 Dicembre 415. La proliferazione delle reliquie testimonia il grande culto tributatogli già allora e anche prima del ritrovamento, si conta che nel V secolo si contavano solo a Roma almeno una trentina di Chiese sorse in suo onore.

Foto di repertorio: un momento del rito della bruciatura del pallone nella Basilica di Santo Stefano a Sesto San Giovanni (Milano) del 26 dicembre 2010.

Foto di Lorenzo Bove

Natale 2010

I migliori Auguri

di Buon Natale

e Felice Anno Nuovo

La foto ritrae uno scorcio di Sesto San Giovanni (Milano) innevata.

In particolare, si tratta dell’antica villa dei Visconti d’Aragona, oggi circondata da palazzi alti in centro città.

(Foto di Lorenzo Bove)