Lo “sciroppo d’acero” canadese

Ho avuto l’opportunità di assaporare nei giorni scorsi nell’Ontario, in Canada, durante un viaggio nell’America settentrionale con mia moglie, uno sciroppo d’acero veramente squisito; una delizia che può essere gustata in tanti modi diversi.

Una natura sconfinata, tra il verde sfolgorante delle conifere e laghi, fiumi ed acqua che si susseguono senza interruzione dietro ogni curva: questo è il Canada.

Colpisce la vastità degli spazi, degli ambienti ancora incontaminati ed apprezzabile è il modo in cui tutto questo è rispettato e conservato; molti sono gli scorci che ricordano paesaggi europei, ma la differenza la fa l’estensione.

Il Canada offre molto, soprattutto per chi ama la natura ed il contatto con essa, nella sconfinatezza e nella pace.

Già gli indiani irochesi del Canada conoscevano la lavorazione della linfa estratta dalla corteccia del tronco dell’albero di acero.

In origine veniva trattata in modo da ottenerne cristalli che fungevano da surrogato dello zucchero di canna.

Solo in seguito si scoprì la possibilità di ricavarne sciroppo.

Lo sciroppo d’acero viene oggi prodotto dalle province orientali del Canada ed in alcune zone degli Stati Uniti.

La linfa viene raccolta all’inizio della primavera (in genere in marzo o aprile) quando l’acero è in stato quiescente, in aree di coltivazione note come sugarbush o sugarwoods.

La linfa ha sostanza solida di circa il 3-5%, in gran parte costituita da saccarosio. È inoltre composta da acido malico, potassio, calcio, ferro, vitamine e componenti fenoliche.

Lo sciroppo deriva dal processo di concentrazione della linfa, che si effettua in costruzioni ad hoc chiamate sugarshacks o cabanes à sucre; può essere classificato in base al grado di raffinazione (per esempio dal più al meno raffinato: fancy, grade A, grade B).

Lo sciroppo d’acero è un liquido zuccherino ottenuto dalla bollitura della linfa dell’acero da zucchero e dell’acero nero. È il dolcificante naturale meno calorico (circa 250 calorie per cento grammi) dopo la melassa; ha un alto contenuto di sali minerali.

Oltre ad essere utilizzato nei paesi freddi , per le elevate calorie e proprieta’ nutrizionali, lo sciroppo d’acero e’ famoso per le sue proprieta’ depurative oltre che energizzanti.

Per ottenere 1 litro di sciroppo ci vogliono 40 litri di linfa d’acero. In Canada si produce ben oltre l’80% della produzione mondiale; la provincia del Québec è il principale produttore mondiale, con il 75% dello sciroppo d’acero prodotto ogni anno.

Nel New England, nel Québec ed in parti dell’Ontario, il processo di fabbricazione dello sciroppo è divenuto parte della cultura popolare: residenti delle regioni metropolitane visitano almeno una volta l’anno gli sugarshacks, dove piatti a base di sciroppo d’acero sono serviti in un’atmosfera rustica e casareccia.

La maple taffee (letteralmente: caramella d’acero) o tire sur la neige è preparata versando una specie di caramello, ottenuto concentrando ulteriormente lo sciroppo, caldissimo nella neve fredda; la caramella così realizzata viene quindi mangiata su bastoncini a mo’ di lecca-lecca.

Questo succo dorato e dolcissimo è apprezzato in tutti gli Stati Uniti (e non solo). Non può mancare in nessuna cucina e su nessuna tavola della prima colazione.

Gli alberi di acero da zucchero (Acer saccharinum) crescono soprattutto in Canada e America settentrionale ed il succo, raccolto per qualche settimana, viene fatto addensare sotto effetto del calore.

Con questo procedimento in un anno si ricavano da un albero circa 40 litri di succo che, però, una volta addensato si riduce, come si è detto, ad un solo litro di sciroppo.

Esistono diverse qualità di sciroppo, a seconda del luogo di raccolta e del tipo di lavorazione. Più è chiaro, più risulta aromatico e prelibato. Il colore ambrato più chiaro e l’aroma più dolce derivano dal succo, trattato con molta attenzione, del primo giorno di raccolta primaverile.

Le qualità più economiche possono essere marrone chiaro e avere un forte gusto di caramello che copre quasi del tutto il delicato aroma dello sciroppo d’acero. Queste qualità sono tipiche dei raccolti più tardivi, addensati sotto l’effetto di un forte calore.

Negli anni, i tanti film americani hanno diffuso nel mondo l’immagine delle famiglie nordamericane raccolte per la prima colazione intorno a tavoli ove abbondano caffè, latte, cereali, pancakes, muffins e altri dolci accompagnati (naturalmente) dallo sciroppo d’acero.

Ma lo sciroppo d’acero viene usato anche in accompagnamento ai formaggi o al classico tacchino e a tante altre pietanze, oltre che per esaltare il sapore del burro fuso su pancake caldo, uova e bacon.

Ottimo anche con il gelato.

Sotto alcuni aspetti, lo sciroppo d’acero, con il suo leggero e vellutato retrogusto di caramello, è senz’altro un’ottima alternativa alle confetture di frutta e al miele.

Leonardo da Vinci di casa in America…con Ginevra de’ Benci!

Solitamente pensiamo a “Monna Lisa” quando il nostro pensiero è rivolto alle opere di Leonardo da Vinci all’estero.

In particolare ci riferiamo alla famosa “Gioconda” esposta al Museo del Louvre di Parigi, che raffigura la fiorentina Lisa Gherardini, Monna Lisa Gherardini per la precisione.

Molto probabilmente sfugge ai più che il nostro amato Leonardo da Vinci è presente anche negli Stati Uniti d’America presso la prestigiosa “National Gallery of Art” di Washington (DC) – [Washington District of Columbia] -, con un’opera che nulla ha da invidiare alla Gioconda: si tratta del ritratto di Ginevra Benci, che ho avuto l’opportunità di apprezzare nei giorni scorsi in occasione di una mia visita al predetto museo americano, nel corso di un viaggio negli Stati Uniti con mia moglie.

La “National Gallery of Art” si trova in Constitution Avenue a Washington (DC) negli Stati Uniti ed è un museo di arte antica, arte moderna, bronzi ed arti decorative. Il museo espone opere di: Georges Braque, Mary Cassatt, Paul Cézanne, Giorgio De Chirico, Edgar Degas, Leonardo, fra Filippo Lippi, Amedeo Modigliani, Claude Monet, Pablo Picasso, Camille Pissarro, Jackson Pollock, Raffaello, Rembrandt, Pieter Paul Rubens, Vincent Van Gogh, Jan Vermeer, ecc.

La National Gallery of Art di Washington (DC) è una galleria di arte antica, arte moderna, e di arti decorative, costituita da opere di proprietà della nazione americana.

Venne istituita nel 1937 per decreto del Congresso degli Stati Uniti. Ma la sua collezione trae origine sostanzialmente da donazioni private. Tra esse spiccano per importanza quelle di Andrew F. Mellon, Peter A.B. Widener, Samuel H. Kress e Chester Dale.

La collezione di dipinti antichi della National Gallery of Art di Washington (DC) è la più vasta e completa degli USA ed una delle più importanti al mondo. Stupenda è anche quella di impressionismo e post-impressionismo, dove figurano grandi capolavori di Edouard Manet e innumerevoli opere di Claude Monet, Pierre Auguste Renoir, Camille Pissarro, Paul Cézanne, Vincent van Gogh e Paul Gauguin. Meno estesa, ma in ogni caso di grande qualità, è quella di pittura e scultura del ‘900. Per l’importanza delle opere si possono citare i nomi di Pablo Picasso, Henri Matisse, André Derain, Georges Braque, Amedeo Modigliani, Giorgio De Chirico. Splendida anche la selezione di arte americana del dopoguerra, in particolare Jackson Pollock, Mark Rothko, Morris Louis, Alexander Calder, ecc. Su tutte svettano capolavori, come Famiglia di saltimbanchi (1905) di Pablo Picasso e Number 1 (1950) di Jackson Pollock.

La splendida collezione della National Gallery of Art ha sede in due edifici, che si ergono al centro del Mall (1). Un corridoio sotterraneo, comprendente vari servizi, li collega l’uno all’altro. Il più antico dei due, inaugurato nel 1941, è stato progettato da John Russell Pope. Ha l’aspetto di un grande complesso neoclassico, imponente ma elegante, nel suo rivestimento in marmo rosa del Tennessee.

Il Ritratto di Ginevra de’ Benci di Leonardo da Vinci.

Il Ritratto di Ginevra de’ Benci è un dipinto di Leonardo da Vinci, a tempera ed olio su tavola (38,8 x 36,7 cm), realizzato tra il 1474 ed il 1478. Le mani dovevano essere in una posizione emblematica, come nei più famosi ritratti di Leonardo, e secondo alcune testimonianze dell’epoca dovevano assomigliare nella posa a quelle della Dama del mazzolino di Verrocchio.

Fonti antiche documentano il rapporto fra Leonardo e Giovanni Benci, marito di Ginevra, ma forse intercedette anche Tommaso Benci, poeta discepolo di Marsilio Ficino ed amico di Leonardo.

La donna rappresentata, fra le più aggraziate della Firenze del tempo, non viene solo descritta con inoppugnabile abilità pittorica, ma anche esaltata come esempio di virtù.

Il retro del dipinto riporta, infatti, la scritta “VIRTVTEM FORMA DECORAT” (La forma decora la virtù), concetto di chiara ascendenza neoplatonica, già citato nella botticelliana “Primavera”, secondo cui la bellezza del corpo rispecchia quella dello spirito.

La Benci è pure esempio di purezza, come suggerisce il ginepro che le fa da sfondo. L’ombra del ginepro esalta il chiarore espressivo del volto della donna, il colore della cui pelle evolve poi in quello dell’acconciatura e, successivamente, in quello della veste e dello sfondo paesaggistico, secondo un continuum cromatico che testimonia la capacità vinciana nell’uso del timbro bruno-castano in varie tonalità.

La National Gallery of Art di Washington (DC) è un museo molto frequentato, non solo dagli statunitensi ma da visitatori provenienti da tutto il mondo, e quindi l’opera di Leonardo da Vinci ben rappresenta l’Italia in maniera universale.

(1) Il “National Mall” è un ampio viale monumentale di Washington (D.C.), che si estende per circa 3 chilometri in direzione est-ovest dal Campidoglio al Lincoln Memorial. È fiancheggiato a nord dalla Constitution Avenue e a sud dalla Indipendence Avenue. Fa parte del “National Mall & Memorial Parks”, un parco amministrato dal National Park Service, un ente governativo che gestisce tutti i Parchi nazionali degli Stati Uniti. Al suo interno, circa 1800 metri a ovest del Campidoglio, svetta il Washington Monument, un’obelisco rivestito di granito alto oltre 169 metri. Poco a nord del Washington Monument si trova la Casa Bianca. L’idea di realizzare un viale monumentale nel cuore di Washington spetta all’architetto francese Pierre Charles L’Enfant, che ne delineò un progetto nel 1791. Tuttavia la sua effettiva esecuzione risale all’inizio del XX secolo da parte della Commissione McMillan, che tra l’altro fece spostare la stazione ferroviaria principale della città, la Union Station, da un’area lungo l’attuale viale ad una nuova posizione lungo la Massachusetts Avenue.

“Malafemmena”: Ma l’ha scritta veramente Totò?

La musicalità della canzone “Malafemmena” di Totò (Antonio De Curtis) ha conquistato, con il passare degli anni, sempre maggiori schiere di estimatori, e non solo tra napoletani ed italiani in genere, confluendo ormai nel novero di quelle canzoni che illustrano ed identificano l’Italia nel mondo, come “O sole mio”, “Volare”, e tante altre.

Una canzone che è peraltro entrata nel repertorio di molti grandi artisti, anche di musica classica.

Totò non fu soltanto il grande attore che tutti conosciamo; fu anche un grande poeta dialettale ed un ottimo compositore di liriche per canzoni di grande successo.

“Malafemmena” è una canzone senza tempo, con una melodia penetrante, coinvolgente e profonda al tempo stesso; al punto che il reale significato delle parole del testo sembra svanire nel nulla.

Proprio così!

Un testo pesante; molto pesante anche per l’epoca in cui essa fu scritta da Totò.

Sono un grande ammiratore ed estimatore di Totò i cui film, poesie e canzoni hanno sicuramente contribuito alla formazione di noi ragazzi del tempo.

Sono nato nell’immediato dopoguerra e sono stato un assiduo frequentatore del “Cinema Imperiale” di Poggio Imperiale in provincia di Foggia, ove i film di Totò sono passati davvero tutti, sia quelli in bianco e nero, sia quelli a colori successivamente.

Totò non è nuovo a “battute pesanti” ovvero ad “insulti ed improperi”.

Ciò, tuttavia, sempre in contesti caratterizzati da situazioni ironiche-sarcastiche, tragicomiche od altro.

I versi della canzone “Malafemmena” trascendono invece verso un livello di “volgarità”, gratuita, se vogliamo, nei quali è veramente difficile riconoscere come autore proprio Totò.

Totò, che gli uomini li ha sempre “sckjfati”, amava le donne!

Quelle “bbone” (diceva lui) ed in verità un po’… “sckjfava” le “racchie” (diceva sempre lui).

Proprio non lo vedo Totò che apostrofa il gentil sesso con il termine “donnaccia” o che dice: “”Se tu avessi fatto ad un altro quello che hai fatto a me, quest’uomo ti avrebbe ammazzata, tu vuoi sapere perché? Perché su questa terra, donne come te non devono esistere per un uomo onesto come me””.

Ed ancora: “”Ma Dio non te lo perdona, quello che hai fatto a me!””.

Riporto, qui di seguito, l’intero testo della canzone napoletana, con la traduzione in italiano riportata tra parentesi.

Malafemmena (Donnaccia)

Si avisse fatto a n’ato

(Se tu avessi fatto ad un altro)

chello ch’e fatto a mme

(quello che hai fatto a me)

st’ommo t’avesse acciso,

(quest’uomo ti avrebbe ammazzata)

tu vuò sapé pecché?

(tu vuoi sapere perché?)

Pecché ‘ncopp’a sta terra

(Perché su questa terra)

femmene comme a te

(donne come te)

non ce hanna sta pé n’ommo

(non devono esistere per un uomo)

onesto comme a me!…

(onesto come me)

Femmena

(Donna)

Tu si na malafemmena

(Tu sei una donnaccia)

Chist’uocchie ‘e fatto chiagnere..

(Questi occhi hai fatto piangere..)

Lacreme e ‘nfamità.

(Lacrime di infamità)

Femmena,

(Donna,)

Si tu peggio ‘e na vipera,

(Sei tu peggiore di una vipera,)

m’e ‘ntussecata l’anema,

(mi hai avvelenato l’anima)

nun pozzo cchiù campà.

(non posso più vivere).

Femmena

(Donna)

Si ddoce comme ‘o zucchero

(Sei dolce come lo zucchero)

però sta faccia d’angelo

(però questa faccia d’angelo)

te serve pe ‘ngannà…

(ti serve per ingannare…)

Femmena,

(Donna,)

tu si ‘a cchiù bella femmena,

(tu sei la più bella delle donne,)

te voglio bene e t’odio

(ti voglio bene e ti odio nel contempo)

nun te pozzo scurdà…

(non posso dimenticarti…)

Te voglio ancora bene

(Ti voglio ancora bene)

Ma tu nun saie pecchè

(Ma tu non sai perché)

pecchè l’unico ammore

(perché l’unico amore)

si stata tu pe me…

(sei stata tu per me…)

E tu pe nu capriccio

(E tu per un capriccio)

tutto ‘e distrutto,ojnè,

(hai distrutto tutto, purtroppo,)

Ma Dio nun t’o perdone

(Ma Dio non te lo perdona)

chello ch’e fatto a mme!…

(quello che hai fatto a me!…)

Né è possibile dare credito alla versione che si è andata accreditando da tempo, secondo la quale la canzone sarebbe stata dedicata da Totò alla giovanissima e bella Silvana Pampanini, che lo aveva rifiutato.

Traspare piuttosto la “rabbia” e il “livore” dell’uomo tradito dalla sua donna amata (…e tu per un capriccio hai distrutto tutto purtroppo…).

Così dice Silvana Pampanini (si riporta integralmente il testo pubblicato su vari Siti Internet):

“” Totò era veramente un gentleman dalla punta dei capelli fino alla punta dei piedi, era un professionista favoloso, molto signore, molto gentile e molto bravo. Totò non era bravo soltanto come attore comico, Totò era un grandissimo attore drammatico, anche se è stato sfruttato in film troppo facili, film commerciali di qua, film commerciali di la. La comicità vera è quando tu con niente fai ridere e interpreti veramente e non son soltanto facendo delle battute, la comicità non è soltanto questo. Con lui ho fatto tra l’altro 47 morto che parla, che era poi L’avaro di Molière. In 47 morto che parla c’è dentro questa beffa, c’è la satira, c’è dentro la comicità, in fondo c’è dentro un pò di tutto, non è il filmettino così. Totò aveva un’ammirazione immensa per me, certo ero molto giovane, ma con una discrezione tale, con una signorilità tale. Mi faceva capire che mi voleva molto bene, che mi voleva sposare, ne aveva parlato con papà che però gli diceva: “Totò, guardi, Silvana è una ragazzina, non ci pensa proprio a queste cose”. Era sempre molto gentile e carino, nel camerino mi faceva trovare i mazzolini di fiori, quelli tutti montati con il pizzo sotto delicatissimo, il profumo, i cioccolatini. Un giorno venne da me per dirmi: “Silvana, ci pensi”. Allora a me uscì quella frase che avrei voluto riprendere ma non si poteva più, ormai era detta: “Totò, io ti voglio molto bene, ma come a un padre”. Ecco. Lui però ha capito e ha continuato a volermi molto bene, siamo rimasti sempre amici. Ci siamo incontrati tante volte e anzi lui mi adorava ancora di più proprio pensando che ero una ragazza a posto e che non avevo approfittato di questa situazione “”.

Via Crucis vivente a Poggio Imperiale – Terra Santa – Santa Croce in Gerusalemme a Roma

Ho appreso con molto piacere che l’Azione Cattolica di Poggio Imperiale in collaborazione con la Parrocchia S. Placido Martire e con il patrocinio del Comune di Poggio Imperiale ha organizzato la VIA CRUCIS VIVENTE che si è tenuta la sera della Domenica delle Palme lungo la via Vittorio Veneto.

Il gruppo dei giovani ha inteso riproporre così, dopo 13 anni, l’analoga manifestazione organizzata dalla Confraternita del Sacro Cuore nel 1993.

Sono state circa quaranta le comparse, la maggior parte delle quali giovani, ma tanti anche gli adulti, di cui alcuni presenti già nella precedente esperienza del 1993.

Ripercorrere la drammaticità degli ultimi giorni di Gesù rappresenta sempre un momento di profonda riflessione, che si amplifica notevolmente se si ha l’opportunità di visitare a Gerusalemme, in Terra Santa, i luoghi ove duemila anni fa la “passione di Cristo” si è realmente consumata.

Ho personalmente vissuto nella primavera di due anni or sono, con mia moglie, questa indimenticabile avventura, lungo tutto il percorso della vita del Nazareno, a partire da Betlemme, luogo dalla nascita, Nazareth e Galilea dove è vissuto ed infine Gerusalemme dove è stato crocefisso, è morto e fu sepolto e, poi, il terzo giorno è risuscitato da morte ed è salito al cielo.

Ma anche in Italia, a Roma per la precisione, esistono preziose testimonianze collegate alla crocefissione di Gesù, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, detta anche “Basilica Sessoriana”.

Nella prima metà del III secolo d.C. l’area dove oggi sorge la Basilica era occupata da una villa imperiale iniziata da Settimio Severo e conclusa da Elagabalo, che comprendeva il palazzo imperiale Sessonarium, residenza nel secolo successivo dell’imperatrice Elena, madre di Costantino. Nella metà del 400 un atrio di questo palazzo fu trasformato in basilica cristiana, prendendo il nome di Basilica Eleniana o Sessoriana.

Si ritiene sulla base di una « tradizione antichissima che una parte della “Croce” del Signore sia stata portata a Roma e collocata nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Ne danno conferma gli antichi rituali medievali delle funzioni papali, che fissano la Stazione del Venerdì Santo proprio a S. Croce. In quell’occasione il Pontefice in persona procedeva scalzo dalla Basilica Lateranense e processionalmente, con il clero e il popolo, andava alla “Hierusalem” romana per adorarvi il “Legno” della vera Croce. Ulteriore prova di quanto fosse radicata la convinzione che in quest’antica basilica romana vi fosse la vera Reliquia della Croce sono gli svariati frammenti del Sacro Legno prelevati dalla Reliquia Sessoriana per essere donati dai Pontefici a personalità e santuari. S. Gregorio Magno ne mandò una particella in dono a Reccaredo, re dei Visigoti; Leone X ne fece estrarre una parte per donarla a Francesco I, re di Francia (1515); Urbano VIII (1623-1644) volle donarne una parte alla Basilica Vaticana; anche Pio VI, Pio VII e Pio IX fecero prelevare altre particelle.

Anche per quanto riguarda il “Chiodo” la tradizione è antichissima e costante. Molti storici del IV sec, infatti, narrano che S. Elena trovò anche i chiodi con i quali Gesù era stato crocifisso e che ne fece mettere uno nel freno del cavallo di Costantino e un altro nella corona. Infine, uno lo portò con sé a Roma dove è anticamente annoverato tra le Reliquie Sessoriane.

Per la reliquia del “Titolo” – la tavoletta di legno che riportava l’imputazione formulata da Pilato nei confronti di Gesù in tre lingue – ebraico, greco e latino – la tradizione ad un certo punto lascia il passo alla storia. Stefano Infessura nel suo “Diario”, in data 1 febbraio 1492, racconta che questa reliquia fu casualmente ritrovata durante dei lavori di restauro in Basilica voluti dal card. Mendoza. Chiusa in una cassettina con il sigillo del card. Caccianemici – titolare di S. Croce e poi papa col nome di Lucio II (1144-45) – era stata murata “ab antiquo” nell’arco che separa il transetto dalla navata centrale. Nell’antichità le reliquie venivano spesso messe in alto nelle chiese per preservarle dai furti, ma nel caso del “Titolo” pare se ne fosse poi persa memoria, poiché erano cadute le lettere musive che ne indicavano la collocazione. Ad ogni modo la notizia del ritrovamento fece molto scalpore all’epoca, anche perché coincise con la riconquista spagnola di Granada, ultima roccaforte degli Arabi in Occidente. Papa Alessandro VI il 29/7/1496 emise la bolla “Admirabile sacramentum” con cui autenticava il ritrovamento del “Titolo” e concedeva l’indulgenza plenaria a coloro che avessero visitato S. Croce l’ultima domenica di gennaio.

Inoltre, a S. Croce sono custodite anche “due Spine” che si ritiene provengano dalla Corona che cinse il capo di Gesù. La tradizione non attribuisce a S. Elena il ritrovamento della Corona di Spine. Di questa reliquia si sa però che era venerata a Costantinopoli già ai tempi di Giustiniano. Durante l’Impero Latino d’Oriente (1204-1261) ne vennero in possesso i Veneziani. Nel 1238, poi, l’ebbe S. Luigi Re di Francia, che la pose nella Cappella del Palazzo Reale. Successivamente passò alla chiesa abbaziale di S. Dionigi (1791) e infine nel 1806 fu trasferita a Notre Dame, dove è conservata tuttora.

Nel corso dei secoli S. Croce si è arricchita di “altre reliquie”, quali i “frammenti” della grotta di Betlemme, del S. Sepolcro e della colonna della Flagellazione, il “patibulum” del Buon Ladrone e la “falange” del dito di S. Tommaso…».

Da “Basilica di Santa Croce in Gerusalemme” Le Reliquie Sessoriane (a cura di E. Stolfi) http://www.basilicasantacroce.com/basilica_reliquie.aspx

L’ORO DELL’ANIMA – Antiche “Icone Russe” esposte per la prima volta in Italia e in Europa

Sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, il Palazzo della Provincia di Bergamo ospita presso il suggestivo “Spazio Viterbi”, tra antiche capriate e travi a vista, un’esposizione rappresentativa e articolata delle straordinarie icone del Museo Tretyakov di Mosca.

Per la prima volta in Italia e in Europa un imperdibile appuntamento con la grande arte delle antiche icone russe.

Il Museo Tretyakov è un simbolo del patrimonio nazionale russo, alla stregua del Cremlino e del teatro Bolscioj di Mosca nonchè dell’Ermitage e del teatro Mariinskij di San Pietroburgo.

Un appassionante viaggio alla scoperta della cultura e della spiritualità russa che ho avuto l’opportunità di fare domenica 22 marzo con mia moglie a Bergamo.

Contemplare le antiche icone russe è come aprire “finestre sull’anima”.

E’ un’esperienza unica, carica di emozione, uno strumento di autentica elevazione spirituale, oltre che un piacere, per lo sguardo e per la mente.

Il linguaggio delle antiche icone russe, oscillando fra figurazione, simbolismo, astrazione, ha rappresentato un’insostituibile fonte di ispirazione per i più grandi artisti russi moderni.

Il titolo della mostra, “L’oro dell’Anima”, intende sottolineare lo spessore di una ricerca in grado di ricondurre a una profonda lettura spirituale attraverso i dati culturali e stilistici che le icone rendono immediatamente percepibili.

Oltre alla indiscussa qualità delle opere esposte, l’originalità della mostra consiste nel fatto che essa non si limita a presentare un percorso monotematico (come fu per quella bellissima in Svizzera nel 1997-’98, dedicata all’iconografia dei santi) ma è stata progettata su diverse possibilità di approfondimento.

I percorsi tematici

Il comitato scientifico, presieduto dal Direttore Generale del Museo Tretyakov di Mosca, Valentin Rodionov, ha predisposto diversi “percorsi di lettura”:

• uno “cronologico” (dal sec. XIV al XIX, definibile come l’età dell’oro della produzione del genere);

• uno “geografico” (con opere di Novgorod, Pskov, Mosca, Tver’, Nord della Russia, Rostov, Jaroslavl’);

• uno “storico” (con la rivelazione di eventi storici che si sono svolti in concomitanza con la realizzazione delle icone);

• uno “tematico” (la Vita di Cristo, le Storie dei Santi, l’Immagine di Maria Vergine, le Feste);

• uno “autorale” (con l’individuazione di alcune personalità artistiche operanti nella scia dei grandi maestri);

• uno “compositivo” (con particolare attenzione al contesto costruttivo e strutturale delle icone).

“… L’occasione di questa mostra… [ sottolinea il Presidente della Provincia di Bergamo nella brochure di presentazione dell’evento] … con una selezione di opere di così alta qualità e di così intensa rappresentatività, si pone a conclusione dei costruttivi rapporti intrattenuti dalla Provincia di Bergamo con la Federazione Russa da diversi anni, per mezzo di relazioni articolate nei più vari settori dal culturale, al turistico, a iniziative di reciproca conoscenza e valorizzazione … ].

La mostra, aperta il 15 marzo, proseguirà fino a tutto il 14 giugno 2009.

Un appuntamento con la storia da non perdere!

Informazioni tratte dalla brochure della mostra:

L’Oro dell’Anima

Icone Russe

Dal XIV al XIX Secolo

Del Museo Tretyakov di Mosca

Bergamo, 15 marzo – 14 giugno 2009

Un altro “vecchio tarnuèse” ci ha lasciati !

Ci ha lasciati in punta di piedi, in silenzio, e con grande discrezione.

Un altro “vecchio tarnuèse”, che il 20 di agosto prossimo avrebbe tagliato il traguardo dei 94 anni, se n’è andato.

Si era trasferito con tutta la famiglia da Poggio Imperiale a Sesto San Giovanni in provincia di Milano nel lontano 1964, ma i detti, i modi di dire, i proverbi popolari “tarnuìse” non li aveva proprio dimenticati.

Ed era un piacere conversare con lui che, con tanta lucidità ricordava fatti, storie e personaggi del suo paese natìo.

Mio suocero, Michele Palmieri, era nato a Poggio Imperiale il 20 agosto 1915 e pur avendo trascorso 45 anni della sua vita al Nord Italia, non ha mai smesso di sentirsi “tarnuèse”.

Se n’è andato nel pomeriggio di sabato scorso, 7 marzo, per raggiungere la cara moglie Elena, che lo ha preceduto il 27 aprile dello scorso anno, meno di un anno fa.

Forse anche la perdita della compagna della sua vita e madre dei suoi figli, dopo 68 anni di matrimonio, ha influito ad accelerare il “ritiro dei remi in barca”.

Aveva in effetti perso un po’ di quella vitalità che lo caratterizzava, nonostante l’età avanzata.

Lo scorso anno avevo citato mio suocero (ma anche mia suocera) nell’introduzione del mio libro” “Ddummànne a l’acquarúle se l’acqu’è fréscijche”, di cui riporto lo stralcio:

“” Lasciare che il tempo e l’incuria della gente permetta che le opere del passato, le gesta dei popoli antichi, gli usi e i costumi, le usanze e le tradizioni finiscano con l’essere a poco a poco coperti dalla polvere dell’oblio, fino a svanire inesorabilmente dalla mappa delle umane conoscenze, rappresenta davvero un crudele destino.

Ed è con questo spirito che ho iniziato, quasi per gioco, a prendere nota dei vecchi “modi di dire” del mio paese di origine, Poggio Imperiale in Provincia di Foggia (in dialetto detto: “Tarranòve”), sull’onda dei miei ricordi d’infanzia, approfondendo poi i singoli aspetti con le persone anziane del paese nel corso delle vacanze estive e nei miei periodici ritorni in paese. E, ciò, in maniera semplice e senza alcuna pretesa scientifica, storica od altro.

Di particolare ausilio al riguardo si sono dimostrate le lunghe “chiacchierate” con mio suocero Michele Palmieri, ora quasi novantatreenne, e mia suocera Elena Ciampa, recentemente scomparsa all’età di novantadue anni, che del tempo della loro gioventù a Poggio Imperiale, trascorso nella prima metà del secolo scorso, hanno sempre serbato un ricordo lucido e indelebile, nonostante il lungo periodo di permanenza nel Nord Italia ””.

Grazie…papà, resterai sempre nel nostro cuore!

Perché a Milano il Carnevale…continua anche dopo il martedi grasso?

Il Carnevale Ambrosiano.

Il Carnevale milanese segue il “Rito Ambrosiano”, ovvero il calendario liturgico introdotto da Sant’Ambrogio nel IV secolo.

A Milano i festeggiamenti non finiscono il martedì grasso, ma durano fino al sabato antecedente la prima domenica di Quaresima.

Per tale ragione, quindi, l’ultimo giorno di Carnevale a Milano coincide con il sabato successivo al martedì (grasso), giorno in cui Carnevale termina invece nelle altre Diocesi che osservano il “Rito Romano”.

E, dunque, quattro giorni di ulteriori festeggiamenti e di baldoria.

La tradizione vuole che , ai tempi, il Vescovo sant’Ambrogio fosse impegnato in un pellegrinaggio a Roma, dal Santo Padre, e avesse annunciato il proprio ritorno per Carnevale, per celebrare i primi riti della Quaresima in città.

La popolazione di Milano lo aspettò prolungando il Carnevale sino al suo arrivo, così che nell’Arcidiocesi milanese venne posticipato il rito delle “Ceneri” alla prima domenica di Quaresima.

Questo (atipico) Carnevale, presente con diverse tradizioni anche in altre parti dell’Italia (esempio: il Carnevale di Viareggio ed il Carnevale di Borgosesia), prende il nome di “Carnevalone”.

Il Carnevale è una festa che si celebra nei paesi di tradizione cristiana (ed in modo particolare in quelli di tradizione cattolica). Tradizionalmente nei paesi cattolici, il Carnevale ha inizio con la Domenica di Settuagesima (la prima delle sette che precedono la Settimana Santa secondo il calendario Gregoriano); finisce il martedì precedente il mercoledì delle “Ceneri” che segna l’inizio della Quaresima. La durata è perciò di due settimane e due giorni.

Il momento culminante si ha dal giovedì (grasso) fino al martedì, ultimo giorno di Carnevale (martedì grasso). Questo periodo, essendo collegato con la Pasqua (festa mobile), non ha ricorrenza annuale fissa ma variabile. Per questo motivo i principali eventi si concentrano in genere tra i mesi di febbraio e marzo.

Benché facente parte della tradizione cristiana, i caratteri della celebrazione carnevalesca hanno origini in festività ben più antiche che, ad esempio nelle “Dionisiache greche” e nei “Saturnali romani”, erano espressione del bisogno di un temporaneo scioglimento degli obblighi sociali e delle gerarchie per lasciar posto al rovesciamento dell’ordine, allo scherzo ed anche alla dissolutezza.

La parola Carnevale deriva dal latino "carnem levare" ("eliminare la carne"), poiché anticamente indicava il banchetto che si teneva subito prima del periodo di astinenza e digiuno della Quaresima.

Ma, come si è detto, quando la baldoria finisce nel resto d’Italia… a Milano non è ancora iniziata!

A Milano, anche quest’anno, il Carnevale Ambrosiano sarà come sempre nel segno della tradizione e dell’identità milanese, il centro storico si animerà con spettacoli, musica, danza, animazioni storico-scenografiche, teatro di strada, balli in maschera.

E come sempre Milano, città aperta all’innovazione e rapida nell’assorbire i cambiamenti imposti dalla modernità, proporrà un carnevale tematico.

Per l’edizione 2009, il carnevale ambrosiano 2009 avrà come tema “La città del futuro”. Il riferimento è ovviamente all’ Expo 2015 di Milano, nonché al centenario della pubblicazione del LINKARE Manifesto del Futurismo.

Tutti gli eventi, che si terranno tra giovedì grasso 26 febbraio e sabato grasso 28 febbraio, nella zona tra il Castello Sforzesco e Piazza Duomo, avranno un legame con il futuro, la tecnologia, la città da progettare. Infine, la tradizionale e pittoresca sfilata dei carri allegorici avrà luogo sabato pomeriggio, mentre sabato sera ci sarà la festa finale, naturalmente in Piazza Duomo, da sempre luogo di ritrovo e aggregazione della città.

Non mancherà la maschera tipica milanese, “Meneghino”, con cappello a tre punte, parrucca, codino… e con la battuta pronta!

E continuano i festeggiamenti più colorati ed esuberanti dell’anno… in tutto il mondo!

Ecco altri imperdibili appuntamenti nel Vecchio e nel Nuovo Continente, tra sfilate, spettacoli e costumi sorprendenti.

A Nizza (Francia), dal 13 febbraio all’1 marzo, migliaia di fiori freschi decorano i carri che sfilano per la città. Vari personaggi in costume gettano sulla folla iris, margherite, rose e mimose, dando vita a una parata "profumata" ed elegante. Ma il clou della festa è di martedì grasso: un’immensa sfilata di maschere e carri inizia nel primo pomeriggio e continua fina a tarda notte, quando il rogo di Re Carnevale, i fuochi d’artificio e il veglione all’Hotel Plaza concludono il Carnevale nizzardo.

Un altro Carnevale folle e incredibile è quello di New Orleans (Stati Uniti), chiamato “Mardi Gras”. I festeggiamenti nella città del jazz raggiungono l’apice l’ultimo giorno, il 24 febbraio, che è appunto martedì grasso, ma iniziano già tre settimane prima. La gente sembra lasciarsi prendere da un sorta di follia collettiva: mezzo milione di persone ballano per le strade, tutti si mascherano, le sfilate di carri sono infinite… dal tramonto all’alba è un’esplosione continua di musica e danze. E veniamo a quello che insieme a Venezia è il Carnevale più famoso del mondo: Il Carnevale di Rio.

Si tratta della più straordinaria espressione dell’arte e della cultura popolare del Brasile, ed è una delle feste più celebri in assoluto. Questo incredibile evento si protrae dal 19 al 24 febbraio tra danze, parate, musiche e follia. Le migliori scuole di samba della città offrono uno spettacolo unico, ma lo spettacolo è dato anche dalle migliaia di persone che arrivano da ogni parte del globo…

Ebbene, nel mentre Carnevale entra nel suo epilogo, ognuno può riscoprirsi artigiano del proprio divertimento, realizzando in casa in maniera fantasiosa e originale costumi, maschere, coriandoli, addobbi; magari cimentandosi anche tra forno e fornelli per preparare qualche dolce tipico del Carnevale.

Chiacchiere, tortelli, zeppole, castagnole, struffoli e cicerchiata: ancora più buoni se fatti in casa!

CARNEVALE “TARNUÉSE” DI UN TEMPO!

Si rinvengono nella storia “tarnuése” ricordi legati ad avvenimenti particolari, tipo Carnevale, ove i giovani si travestivano “ce mascijcuriàvene” (si mascheravano) ed in gruppi andavano di casa in casa improvvisando scenette esilaranti con curiosi strumenti musicali.

Ad esempio, l’assicella di legno per la lavatura dei panni “a lavatóre” veniva utilizzata come chitarra sfregando su e giù sulla parte intagliata un pezzo di legno che fungeva da plettro (detto anche penna); così il mortaio di legno per macinare il sale grosso “u murtàle” con il suo pestello “u pesature” fungeva da tamburo ed i coperchi delle pentole da piatti, con invenzione ed esecuzione estemporanea di stornelli paesani.

In verità c’erano anche bravi "tarnuíse" che suonavano strumenti musicali veri, tipo chitarra, fisarmonica, armonica a bocca, ecc. (a Poggio Imperiale un tempo c’era una Banda musicale molto apprezzata, diretta dal Maestro Colella)*.

Il padrone di casa offriva da bere (solitamente vino rosso paesano) e “rócchijle de sausicchije e de fedacazze, vendrésche, supprescijate, fèlle de cascijcavalle e àveti còse da rróste e da magnà”.

Si diceva che “jévene facènne a rrùste”, andavano cioè in giro per raccogliere salsiccia, fegatazzo (salsiccia di fegato), pancetta ed altra roba da arrostire e mangiare in compagnia.

Lo stornello che i gruppi ritmavano con il loro strumenti improvvisati faceva così:

Rrùste

Rrùte

Rrùste, rrùste e rrùste

E ddàcce ‘nu pòche de rrùste

Ka se tu mó ‘n ‘nge la vù dà

Nuije da sùle ce la jàmme a peglijà”.

(Arrosto…arrosto…dacci della carne da arrostire….perchè se non lo fai…ce la prendiamo da soli).

In tarda serata, alla fine della questua i gruppi si riunivano e facevano “a cummenèlle”, consistente in un vero e proprio banchetto che terminava all’alba del giorno dopo con una “passatèlla” (tipico gioco collettivo ove il vino viene distribuito in modo disuguale secondo l’arbitrio delle persone favorite da una combinazione vincente in un gioco di carte, dalla quale la maggior parte dei presenti veniva fuori con una sbornia colossale.

Eccezionalmente, i pochi che ne uscivano ancora sobri lo dovevano al solo fatto che “jévene state fatte ùlme” in quanto, colpiti dalla malasorte, i “padroni del gioco” li avevano tenuti a bocca asciutta.

* Nella nota 13 a pag. 47 del libro è riportato erroneamente "Maestro Cicolella" anzichè "Colella".

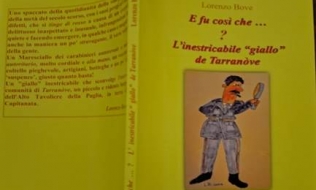

Dal libro di Lorenzo Bove

“Ddummànne a l’acquarúle se l’acqu’è fréscijche” – Detti, motti, proverbi e modi di dire Tarnuíse

Edizioni del Poggio, 2008

LA PRESENZA DELLA LINGUA SPAGNOLA NEL DIALETTO “TARNUÉSE”

Si è detto che il dialetto “tarnuése” (di Poggio Imperiale) risente dell’influenza di un numero considerevole di dialetti e lingue, dovuta alla variegazione della provenienza della sua popolazione e che, al primo posto, può essere annoverato il dialetto o “lingua napoletana”.

E si è detto pure che a Napoli, così come in tutto il Mezzogiorno, si è alternata la presenza di vari popoli dominatori, tra cui gli spagnoli, per cui si è avuto anche un afflusso di “ispanismi”, creando sovrapposizioni che rendono a volte difficoltosa l’individuazione sicura dell’origine dei diversi termini.

In proposito, molto interessante si è rivelato uno studio che l’Università di Trieste ha effettuato e pubblicato nel 2005, riguardante l’influsso della lingua spagnola sul lessico del dialetto napoletano. Si tratta di “Ispanismi nel dialetto napoletano” di Giovanna Riccio, a cura di Marcello Marinucci.

Si riscontrano, nel testo citato, termini napoletani corrispondenti o molto simili a quelli “tarnuíse” (poggioimperialesi).

Proviamo anche qui a ricercare, con altrettanta pazienza e curiosità, alcune assonanze tra i due dialetti, confrontandone prima i rispettivi significati per poi avventurarci alla scoperta della loro possibile origine.

Abbascio (napoletano)

Abbasce (tarnuése)

“Giù”

In dialetto tarnuése si dice anche “Capabbàsce” per indicare una strada in discesa

Dallo spagnolo abajo

Abbuscà (napoletano)

Abbuscijcà (tarnuése)

“Essere bastonato, buscarle”

Dallo spagnolo buscar

Abbrammata (napoletano)

Sbramàte /tarnuése)

“Affamato”

Dallo spagnolo bramar e anche dal francese bramer

Accaglià (napoletano)

Squaglijà (tarnuése)

“Scomparire, allontanarsi, non farsi più vedere”

In dialetto tarnuése si dice “Jè squaglijàte d’a cerculaziòne” per indicare qualcuno che non si vede più in giro da parecchio tempo

Dallo spagnolo callejear

Accapato (napoletano)

Capàte (tarnuése)

“Scelto, squisito, perfetto”

In dialetto tarnuése si dice, ad esempio, “Càpeme……duije precòchele bbone” per significare “Sceglimi delle pesche buone”

Dallo spagnolo acabar

Acciavattare (napoletano)

Acciavattà/’cciavattà (tarnuése)

“Fare le cose alla meno peggio, lavorare senza cura”

Dallo spagnolo zapata

Addonne (napoletano)

‘Ndó/andó/addó (tarnuése)

“Dove”

In dialetto tarnuése anche “Dind’a ‘ndó stà?” (alla lettera:“Dentro dove sta?”)

Dallo spagnolo donde/adonde

Aggrappà (napoletano)

Mètte i ràppe (tarnuése)

“Congiungere legna, pietre o altro con grappe”.

In dialetto tarnuése le “grappe” venivano chiamate “i ràppe”

Dallo spagnolo grapa

Aguanno (napoletano)

Auànne (tarnuése)

“Quest’anno”

Forse, dallo spagnolo osanna o ogaño/hogaño

Ammarrà (napoletano)

Ammarrà (tarnuése)

“Occupare, opporre, turare, coprire”

Dallo spagnolo amarrar e anche dal francese ammarrer

Ammascà (spagnolo)

Ammascecà (tarnuése)

“Addentare, masticare, assaggiare”

Dallo spagnolo mascar

Ammassà (napoletano)

Ammassà/’mmassà (tarnuése)

“Impastare”

Dallo spagnolo amasar

Ammulà (napoletano)

Ammulà/’mmulà (tarnuése)

“Arrotare, affilare”

In dialetto tarnuése “’Mmulà a fróffece/u curtélle” = “Affilare un paio di forbici/un coltello” ; l’arrotino viene definito “u ‘mmolafròffece”

Dallo spagnolo amolar

Amoerro/amoerre/Amuerro (napoletano)

Moère (tarnuése)

“ Drappo di seta ondato”

Dallo spagnolo muer (dal fr. moire e dall’ingl. mohair)

Aparare/aparamiènto (napoletano)

“Addobbare chiese, edifici pubblici, case private, ornare; addobbo, ornamento”

Apparàte/a ‘ppàrate (tarnuése)

“Particolare addobbo del letto nuziale consistente in una finitura ricamata sopra la quale si posizionano i cuscini che a loro volta vengono coperti con due panneggi con gli stessi ricami”

Dallo spagnolo aparar

Appostare (napoletano)

“Scommettere”

A pòste (tarnuése)

“Somma che si punta al gioco o che si impegna in una scommessa”

In dialetto tarnuése“Ffà a pòste” significa anche “Attendere qualcuno con propositi ostili, cercando di sorprenderlo all’improvviso” [anche qui s’intravvede l’alea della scommessa: “Riuscirà o meno l’interessato nell’intento?”]; si dice inoltre “Mpòste/’mbòste “ per indicare la quantità (lotto) di un prodotto da sottoporre a trasformazione (esempio: olive da trasformare in olio presso un frantoio): anche in questo caso si scorge una sorta di scommessa rispetto alla resa di olio che ne potrà risultare.

Dallo spagnolo apostar

Arrassare/arrassà (napoletano)

Arrassà/’rrassà (tarnuése)

“Allontanare, discostare, scostare; farsi in là”

Dallo spagnolo arrastrar

Arravogliare/arravuglià (napoletano)

Arrauglijà/’rrauglijà (tarnuése)

“Avvolgere, involgere, arrotolare”

Dallo spagnolo arrebujar

Arrecentare/arricentare/arrecentà/recentare (napoletano)

Rescijcarà (tarnuése)

“Risciacquare il bucato; rinnovare l’acqua nel lavare i piatti e i bicchierie”

Dallo spagnolo arrebujar

Arrennamiento (napoletano)

“Appalto di gabelle fatto per azioni; imposta diretta di consumo (restata in vigore a Napoli fino al 1806)”

Rrennemènte/ a rrènne (tarnuése)

“Prestito, cessione di un quantitativo di merce o di beni di consumo contro l’impegno di restituzione di un quantitativo equivalente o maggiore”.

Dallo spagnolo arrendamiento

Arreventare (napoletano)

‘Rreventà/ a ‘rreventà (tarnuése)

“Ridurre a mal termine”

In dialetto tarnuése “Madonna mije come sì ‘rreventàte” ed anche “ Cóme sì rraddútte” = “Madonna mia come sei ridotto”.

Dallo spagnolo reventar

Arrognare/arrugnarse/arrunchiarse (napoletano)

Arrungenàte (tarnuése)

“Contrarsi, restringersi in sé, rimpicciolirsi, raggranchiarsi, rattrappirsi, rannicchiarsi”

Forse, dallo spagnolo arrugar

Arronzare/arrunzà (napoletano)

Arrunzà/’rrunzate (tarnuése)

“Abbozzare, acciabattare, fare le cose in fretta e furia, non rifinire”

Dal dialetto di Maiorca arronsar o dallo spagnolo roncear e dal catalano arronçar

Assentare/assiènto (napoletano)

Segnà (tarnuése)

“Iscrizione, registrazione, scritturazione”

In dialetto tarnuèse “C’è jùte a segnà” = “E’ andato ad iscriversi”.

Dallo spagnolo asiento/asentar

Bàzzeca (napoletano)

Bàzzeche (tarnuése)

“Gioco di bigliardo e di carte simile alla briscola”

Dallo spagnolo báciga e anche dal francese bésigue

Boccia (spagnolo)

Boccije (tarnuése)

“Palla di legno per giocare a bocce”

Forse, dallo spagnolo bocha

Borraccia/vurraccia (napoletano)

Vurràccije (tarnuése)

“Borraccia, fiasca”

Dallo spagnolo borracha

Buttéglia (napoletano)

Buttìglije (tarnuése)

“Bottiglia, boccia di vetro”

Dallo spagnolo botella ma anche dal francese bouteille

Buffettone (napoletano)

Buffettone (tarnuése)

“Ceffone, schiaffo”

Dallo spagnolo bofetòn

Calandrèlla/calandrèlla/calandriello (napoletano)

Calandrèlle (tarnuése)

“Sole ardente, solleone”

Dallo spagnolo calenturilla diminutivo di calentura (febbre)

Capaddozzio (napoletano)

Capatàzze (tarnuése)

“Capintesta, capo, principale”

Dallo spagnolo capataz

Càpere/capè (napoletano)

Capè (tarnuése)

“Entrare, essere contenuto”

In dialetto tarnuése “Ce càpe o ‘nge càpe” = “C’entra o non c’entra”

Dallo spagnolo caber

Capezza (napoletano)

“Capo, testa”

Capèzze (tarnuése)

“Redini, briglie” (che si legano alla testa del cavallo)

Dallo spagnolo cabezza

Capësciòla/capisciòla (napoletano)

Capesciòle (tarnuése)

“Fettuccia, nastro”

Dallo spagnolo capichola

Capozziéllo/capuzzièllo (napoletano)

Capuzzèlle (tarnuése)

“Arrogante, prepotente, testardo”

Dallo spagnolo cabezudo

Chìcchera (napoletano)

Chìchere (tarnuése)

“Piccola tazza per bevande”

Uno scioglilingua tarnuèse recita così:

“Tazze, chichere, chichere e tazze; tazze, chicchere, chichere, chichere e tazze”

Dallo spagnolo messicano xícara

Ciaccà/Sciaccà (napoletano)

Scijaccà (tarnuése)

“Percuotere, colpire, ferire”

Dallo spagnolo achaque

Ciappa/ciappètta (napoletano)

Cciappètte (tarnuése)

“Fermaglio, gancio, fibbia, borchia”

Dallo spagnolo chapa

Ciòffa (napoletano)

“Nastro di seta o stoffa normale cucita in modo da simulare gonfiezza (sbuffi in manica, ecc.)

Ciòffe/‘ngiuffate (tarnuése)

“Di abito femminile con gonfiezze e sbuffi/di persona che indossa un abito con gonfiezze e sbuffi”

Dallo spagnolo chofe

Compremento (napoletano)

Cumplemènde (tarnuése)

“Attenzione, regali, generosità usata in occasione ordinariamente di feste, visite, ospitalità, momenti d’allegria, ecc.”

Dallo spagnolo cumplir

Comprìanno (napoletano)

Combleànne (tarnuèse)

“Compleanno, anniversario”

Dallo spagnolo cumpleaños

Cosere (napoletano)

Còscije (tarnuése)

“Cucire”

Dallo spagnolo cosèr

Crianza (napoletano)

Creanze (tarnuése)

“Educazione,maniere civili, buona educazione”

Dallo spagnolo crianza

Desditta/disdetta (napoletano)

Desdètte/sdètte (tarnuése)

“Disgrazia, infortunio; sfortuna, sventura”

Dallo spagnolo desdicha

Don/donno/donna (napoletano)

Don/donna (tarnuése)

“Titolo onorifico che si premette ai nomi propri di persona”

Dallo spagnolo don e doña

Fanfarone/fanfarone (napoletano)

Fanfarròne (tarnuése)

“Chiacchierone, vanesio, ciarliero, faccendone, millantatore”

Dallo spagnolo fanfarrón

Friso (napoletano)

Frìse (tarnuése)

“Fregio, fregio per abiti, ornamento, laccio, trina”

Dallo spagnolo friso

Frìsole/frìsule/fasùle/ (napoletano)

Fascijùle (tarnuése)

“Denaro, denari, monete”

In dialetto tarnuése “Fascijùle cucìvele” = “Denaro contante”

Dallo spagnolo frìsoles

Fùnneco (napoletano)

“Fondaco, specie di corte abitata tutt’intorno da povera gente, così detta dall’essere già stata ognuna di esse ricetto di esercenti uno stesso mestiere o traffico”

Fùneche (tarnuése)

“Negozio di tessuti”

A Poggio Imperiale c’era “ U fùneche de Pagliapaglie”

Dallo spagnolo fóndago

Giarra (napoletano)

Ggiàrre (tarnuése)

“Giara, brocca”

Dallo spagnolo jarra

Gnògno (napoletano)

Gnògnere (tarnuése)

“Chi fa l’indiano, lo gnorri”

Dallo spagnolo ñoño

Grancascia (napoletano)

‘Rancascije/ ‘rangascije (tarnuése)

“Grancassa, grande tamburo”

In dialetto tarnuése “U ‘rangascijere” corrispondeva al suonatore di grancassa.

Dallo spagnolo gran caja

Guappo (napoletano)

“Bravaccio, smargiasso, camorrista”

Uàppe (tarnuése)

“Smargiasso; ostentare coraggio, eleganza; sfoggiare”

Dallo spagnolo guapo

Incartamènto (napoletano)

‘Ncartaménde (tarnuése)

“Fascicolo, inserto”

Dallo spagnolo encartamiento

Lazzaro (napoletano)

“Plebeo, becero, ragazzo lacero e scostumato, costretto a tutti i mestieri per vivere”

– Lazzarièllo = monello, scostumato, fanciullo della plebe;

– Lazzaróne = uomo rozzo e scostumato.

Lazzaróne (tarnuése)

“Persona dominata da furbesca avidità o da un’indisponente pigrizia”

Dallo spagnolo lázaro

Limpeto (napoletano)

Lìmpete (tarnuése)

“Limpido, pulito”

Dallo spagnolo limpiar

Linto (napoletano)

Lìnde (tarnuése)

“Lindo”

Linde e pinde = “Curato nel vestire, tirato a lucido, in ghingheri”

Dallo spagnolo lindo

Mandiglia/Mantiglia (napoletano)

“Sorta di mantellina, mantellina di seta nera; copertina per avvolgere i bambini in fasce” dallo spagnolo mantilla

O anche “zinale in pelle o tela forte; grembiule” dallo spagnolo mandil

Mandère/Mantère (tarnuése)

“Zinale di tela pesante” per lo più utilizzato dagli artigiani (muratori, calzolai, ecc.) dallo spagnolo mandil

Matta (napoletano)

Màtte (tarnuése)

“Nel gioco delle carte napoletane la “matta” è il sette di denari cui si assegna il numero dei punti che si vuole, da uno a dieci”

Dallo spagnolo mata

Mazzamauriéllo (napoletano)

Scazzamaurèlle (tarnuése)

“Piccolo demonio; spirito folletto, burlone e dispettoso, delle credenze e del folclore popolare”

Dallo spagnolo matamoros

Mazzamórra (napoletano)

Zavórre (tarnuése)

“Tritume, frantumi, sbriciolatura di qualsiasi cosa”

In dialetto tarnuése è usato soprattutto per indicare frantumi di tufo, mattone, ecc.

Dallo spagnolo mazamorra

Mmerrezzare/’mmerrezzà/’mmerrezzuto (napoletano)

‘Mbreggijate (tarnuèse)

“Andare in caldo, imbizzarrito, eccitato”

Forse, dallo spagnolo bizarrear/bizarro

Mpattare/’mpattà (napoletano)

Appattà/ppattà (tarnuése)

“Andar del pari, di pari passo; uscire a buone condizioni, a buoni patti; aggiustare qualche controversia; termine di gioco: ‘pattare, fare patta, chiudere la partita alla pari’ ”

Dallo spagnolo empatar

Mpellecciare/mpellecciatura (napoletano)

‘Mpellecciàture/’mbellecciàture (tarnuése)

“Coprire di legno più gentile i lavori di legno dozzinale; impiallacciatura”

Dallo spagnolo empelechar

Maccaturo (napoletano)

Maccature/maccutrèlle (tarnuése)

“Fazzoletto da naso; fazzoletto in generale”

Dallo spagnolo mocador

Muntone/ammontonare/ammuntunà (napoletano)

Mendóne/ammundenà (tarnuése)

“Mucchio, ponticello, piccola massa di checchessia; ammucchiare”

Dallo spagnolo montón

‘Ncarrare/’ncarrà/’ngarrà (napoletano)

‘Ngarrà (tarnuése) “Andare dritto allo scopo, imbroccare, indovinare, prendere la giusta via in un dubbio o problema”

In dialetto tarnuése “Sgarrà” significa invece l’esatto contrario.

Dallo spagnolo engarrar

‘Ngrifare(se)/’ngrifàrse (napoletano)

‘Ngrefà (tarnuése)

“Impennarsi, erigersi, rizzarsi; alterarsi, stizzirsi”

In dialetto tarnuèse “Ce sonne ngrefàte i carne” = “M’ è venuta la pelle d’oca”.

Dallo spagnolo engrifarse

‘Ntroppecare/’ntruppecà/’ntruppeco (napoletano)

‘Ndruppecà/’ndrùppeche (tarnuése)

“Inciampare, intoppare; inciampo intoppo, pietra d’inciampo”

Dallo spagnolo trompicar

Nturcigliare/’nturciglià (napoletano)

‘Nturcelijà /’ndurcelijà/’ndurcenijà (tarnuése)

“Attoricigliare, torcere”

Dal casigliano antico entorcer

Pacca (napoletano)

Pàcche (tarnuése)

“Natica”

In dialetto tarnuése a volte si dice:“A pàcche de sòrdete” (alla lettera “alla natica di tua sorella”) per fare un complimento alla sorella di un amico, mentre in altre circostanze la medesima

espressione assume un tono (volgare) ed offensivo.

Dallo spagnolo paca, ma forse più propriamente dal longobardo pakka corrispondente al tedesco Becke (coscia [del cavallo]; natica).

Padejare/padià (napoletano)

Pedeijàte/Peteijàte (tarnuése)

“Sopportare, patire, soffrire”

In dialetto tarnuése “Na zampane m’è pedeijàte tutt’a nuttate”= “Una zanzara mi ha tediato per l’intera nottata”.

Dallo spagnolo padecer

Paliare/palià/paliàta/paliatòne (napoletano)

Palià/paliàte/paliatòne (tarnuése)

“Bastonare, percuotere; bastonatura; solenne bastonatura”

Dallo spagnolo apelear, evoluzione dello spagnolo antico padir

Palomma (napoletano)

Pàlomme (tarnuèse)

“Farfalla”

– palùmmo (napoletano)

– palùmme (tarnuése)

“Colombo”

Forse, dallo spagnolo paloma

Papello (napoletano)

Papìlle (tarnuése)

“Decreto, carta, documento”

Dallo spagnolo papel

Paragge (napoletano)

“Vicinanze, dintorni, luoghi vicini”

Paràgge (tarnuése)

“Pari d’età”

Dallo spagnolo paraje

Paraguànto (napoletano)

Parauànte (tarnuése)

“Retribuzione per i servigi ottenuti o per amorevolezza e cortesia; presente, mancia”

Dallo spagnolo para guantes

Nota: In origine serviva per poter acquistare un paio di guanti.

Passiare/passià (napoletano)

Passià (tarnuése)

“Passeggiare; passeggiare lentamente senza meta”

Dallo spagnolo pasear

Pastìglia (napoletano)

Pastìglije (tarnuése)

“ Medicinale in pillole di forma rotonda o ovaloide”

Dallo spagnolo pastilla

Pellècchia (napoletano)

Pellècchije (tarnuése)

“Pelle aggrinzata, flaccida”

Dallo spagnolo pelleja

Percalla (spagnolo)

Percalle (tarnuése)

“Tela di cotone, specie di tela di bambagina pregiata”

Forse, dallo spagnolo percal ma anche dal francese percale

Pistàgna (napoletano)

Pestàgne (tarnuése)

“Collaretto, colletto”

Dallo spagnolo pestaña

Porfìa/proffediare/proffedià (napoletano)

Preffedià (tarnuèse)

“Ostinarsi, contrastare, perfidiare”

Dallo spagnolo porfìa

Priézza (napoletano)

Priézze (tarnuése)

“Viva gioia, allegrezza, contentezza”

Dallo spagnolo prear ma anche dal francese preisier

Primèra/premmera (napoletano)

Premère (tarnuése)

“La primiera nel gioco di carte del tressette”

Dallo spagnolo primiera

Quagliata (napoletano)

Quaglijàte (tarnuése)

182

“Latte rappreso”

In dialetto tarnuése (in tono ironico sarcastico) si dice:“Mó l’à pròpije (o pròbbete) quaglijàte”, per significare: “Ora hai proprio concluso l’opera”.

Dallo spagnolo cuajada

Retrètto (napoletano)

“Camerino per bisogni corporali, gabinetto, ritirata”

Retrè (tarnuése)

“Pannelli leggeri che consentono di tenere divisi ambienti diversi “

Dallo spagnolo retrete ma anche dal francese retrait

Salimòja (napoletano)

Salamòrije (tarnuése)

Acqua salata per conservarvi pesci, olive, ecc.”

Dallo spagnolo salmuera

Sbalanzà/sbalanzo (napoletano)

Sbalanzà/sbalànze (tarnuése)

“Lanciare, risospingere violentemente, scrollarsi di dosso; spinta, urto che si prende per reggersi in mancanza di equilibio”

Dallo spagnolo abalanzar

Sbarejare/sbareà (napoletano)

Sbalijà (tarnuése)

“Vaneggiare, delirare, farneticare”

Dallo spagnolo desvariar

Scamozze/scamorza (napoletano)

Scamorze (tarnuése)

“Sorta di caciocavallo fresco a forma di piccola borsa allungata” ed anche “Persona assai sciocca, babbeo”.

Dallo spagnolo escamocho

Scampare/scampà (napoletano)

Scampagnà (tarnuése)

“Cessare di piovere, tornare il sereno”

Dallo spagnolo escampar

Scapéce/ascapéce (napoletano)

Scapéce (tarnuése)

“Modo di condire fritture di zucchine, di pesci ed altri cibi con aglio, aceto ed erbe aromatiche”

Dallo spagnolo escasbeche

Scapezzare (napoletano)

Scapezzà (tarnuése)

“ Piegare la testa, chinare il capo; tagliare il collo”

In dialetto tarnuése “Scapezzà” o anche “Scapezzà de sonne” vuol dire “Cader morto di sonno, cascar dal sonno”.

Forse, dallo spagnolo descabezar

Sciàrra/fà sciàrra (napoletano)

Scijàrre/ffà scijàrre (tarnuése)

“Rissa, briga, contesa; prendere briga, entrare in contrasto, rompere un’amicizia”

Improbabile derivazione dallo spagnolo charrada, più probabile derivazione dall’arabo šarra

Scorriato/scurriàto (napoletano)

Scuriàte (tarnuése)

“Frusta, sferza”

U scuriàte veniva utilizzato per incitare i cavalli a correre più forte, senza frustrarli, ma solamente facendolo “scruccà” (schioccare) nell’aria.

Dallo spagnolo zurriaga

Sòga (napoletano)

Zòche (tarnuése)

“Fune, corda”

Dallo spagnolo soga

Spantare/spantà/spanto (napoletano)

Scijecantà/Scijecantàte/Scijecànte (tarnuése)

“Meravigliare, stupire; meravigliarsi, spaventarsi; sbalordimento, stupore, meraviglia; spavento, orrore”

In dialetto tarnuése “Me sònghe peglijàte ‘nu scijecànte” = “Ho preso uno spavento”

Dallo spagnolo espantar/se

Supressàta (napoletano)

Supprescijàte (tarnuése)

“Salame piccolo, salamino assai compresso”

Dalla spagnolo sobrasada

Tabbàcco (napoletano)

Tabbàkke (tarnuése)

“Tabacco”

Dallo spagnolo tabaco

Tavùto/taùto (napoletano)

Taùte (tarnuése)

“Bara, cassa mortuaria”

Dallo spagnolo ataúd e anche dall’arabo tabut

Terróne/torróne (napoletano)

Terróne (tarnuése)

“Torrone, dolce fatto con mandorle, nocciole, miele, pistacchi e

zucchero”

Dallo spagnolo turrón (altri sostengono che la voce sia un prestito dal francese touron, dal nome della città di Tours in cui nel giorno di S. Martino Turonense si usava mangiare questo dolce).

Tosello (napoletano)

“Baldacchino con sedia regale”

Tusèlle (tarnuése)

“Addobbo di chiese in occasione di particolari festeggiamenti”

Dallo spagnolo dosel

Trezzejare/terzejare/trezzià (napoletano)

“Scoprire, tirare su a poco a poco le carte da gioco”

In dialetto tarnuése a tale significato corrisponde il termine “Prezzechijà”

Trezzià (tarnuése)

“Centrare, colpire nel segno”

Dallo spagnolo terciar

Usemà/uòsemo/ìrsene a uòsemo (napoletano)

Usemà/ùseme/ìrcene a ùseme (tarnuése)

“Fiutare; fiuto, annaspamento, traccheggio; conoscere a fiuto”

Dallo spagnolo osmar

Valànza (napoletano)

Velàngele (tarnuése)

“Bilancia”

– valanzèlla (napoletano)

– velangelèlle (tarnuése)

“Bilancetta, bilancino del farmacista”

Dallo spagnolo balanza

– valanzìno (napoletano)

– mulangìne (tarnuése)

“Terzo cavallo (o asino) aggiunto al tiro a due come rinforzo”; “traversa cui tale cavallo si attacca mediante le tirelle”

Dallo spagnolo balancìn

Vorzillo/vurzillo (napoletano)

Vurzìlle (tarnuése)

“Borsellino, taschino”

Dallo spagnolo bolsillo

Vuózzo (napoletano)

Vòzze (tarnuése)

“Gonfiore, bozzo, bitorzolo”

Dallo spagnolo boza

Zembrillo (napoletano)

Zeperìlle (tarnuése)

“Omiciattolo, ragazzaccio, fanciullo”. In dialetto tarnuése è anche l’equivalente di “scazzamaurèlle”.

Dallo spagnolo hombrecillo

Zito/zita (napoletano)

Zìte (tarnuése)

“Sposo novello, sposa novella”

Dallo spagnolo cito/cita

Zurro (napoletano)

Zurròne (tarnuése)

“Villano, zotico, rozzo”

Dallo spagnolo zurron

Dal libro di Lorenzo Bove

“Ddummànne a l’acquarúle se l’acqu’è fréscijche” – Detti, motti, proverbi e modi di dire Tarnuíse

Edizioni del Poggio, 2008

LA PRESENZA DELLA LINGUA FRANCESE NEL DIALETTO “TARNUÉSE”

E’ noto che il francese è la lingua che nel corso dei secoli ha maggiormente influito sull’italiano.

Anche a Napoli, così come in tutto il Mezzogiorno, la presenza dei francesi si è alternata con quella di altri popoli dominatori, per cui si è avuto un afflusso di “francesismi” che si sono amalgamati con quelli di altre lingue (soprattutto lo spagnolo), creando sovrapposizioni che rendono a volte difficoltosa l’individuazione sicura dell’origine del termine.

Interessante, al riguardo, si è rivelata nella ricerca uno studio effettuato e pubblicato nel 2005 dall’Università degli Studi di Trieste. Si tratta di “Francesismi nel dialetto napoletano” di Alessia Mignone, a cura di Marcello Marinucci.

Si riscontrano, nel testo citato, termini napoletani corrispondenti o molto simili a quelli “tarnuíse”.

Proviamo a ricercare quindi, con un po’ di pazienza e con un pizzico di curiosità, le assonanze tra i due dialetti, confrontandone prima i rispettivi significati per poi avventurarci alla scoperta della loro possibile origine.

Accattare (napoletano)

Accattà (tarnuése)

“Comprare, acquistare”

– Accatt’e binne (napoletano)

– ‘Ccatt’e vènne (tarnuése)

“Compra e vende, bottegaio”

Una derivazione dal normanno acatar

Adacciare (napoletano)

‘Ddaccià (tarnuése)

“Tagliuzzare la carne, ridurre la carne a pezzi”.

Adattamento del francese antico hachier

Allum(m)are (napoletano)

“Accendere una luce, il fuoco, una candela e simili”

U lumìne (tarnuése)

“Fiammifero per accendere il fuoco, una candela e simili”

Dal francese antico a(l)lumer

Ammarrà(re) (napoletano)

Ammarrà (tarnuése)

“Socchiudere, accostare o chiudere del tutto porte, finestre, ecc.”

Dal francese amarrer

Ammuccià (napoletano)

Ammuccià (tarnuése)

“Tacere, essere costretto a fare silenzio, subire un’offesa senza protestare; nascondere”

Dal francese antico soi mucier (francese se musser)

Argentière (napoletano)

“Chi lavora o vende oggetti d’argento, inargentatore di oggetti”

‘A ‘rgendière (tarnuése)

“Credenza contenente cristalleria, posateria ed altro”

Dal francese argentier

Arrangià (napoletano)

‘Rrangià (tarnuése)

“Accomodare, aggiustare alla meno peggio, rabberciare, cercare di trarre il miglior partito da una circostanza o da un affare; cercare alla meglio di uscire da un malanno o da una situazione scomoda”

Dal francese arranger

Assisa (napoletano)

“Calmiere, prezzo imposto dal magistrato comunale ai commestibili di uso comune”. Il detto “mettere l’assisa a le cetrole” significa “ valutare male, giudicare senza competenze”

Scèse (tarnuése)

“Mmètte a scèse ‘u pèsce” (svegliarsi prestissimo); il detto dialettale tarnuèse deriverebbe dalla tassa (francese: accise) applicata il mattino presto al pesce appena pescato.

Dal francese accise “tassa, tributo indiretto a carico del

produttore, che grava sulla produzione di determinati beni”

Bombò (napoletano)

Bombò (tarnuése)

“Dolce di zucchero, caramella”

Dal francese bon bon

Brilocco (napoletano)

Berlòcche (tarnuése)

“Ciondolo per ornamento sul petto o al collo”

Dal francese breloque

Buatta (napoletano)

Buatte (tarnuése)

“Scatola”

Dal francese boîte

Buchè (napoletano)

Buchè (tarnuése)

“Fascio di fiori”

Dal francese bouquet

Bùccolo (napoletano)

Bòcchele (tarnuése)

“Ciocca di capelli arricciati, boccolo, ricciolo”

Dal francese boucle

Buffè (napoletano)

Buffè (tarnuése)

“Credenza, mobile per riporvi bicchieri, tazze”

Dal francese buffet

Cemmenèra (napoletano)

Cemmenère (tarnuése)

“Camino, fumaiolo di un’abitazione”

Dal francese cheminée

Ciammuòrio (napoletano)

Ciamòrije (tarnuése)

“Forte raffreddore dell’uomo”

Dal francese chamoire

Ciaràvolo (napoletano)

Ciaràvele (tarnuése)

“Ciarlatano, imbroglione od anche incantatore di serpenti”

Dal francese antico charaut

Cola (napoletano)

Cole (tarnuése)

“Gazza”

Dal francese colas

Commò (napoletano)

Chemò (tarnuése)

“Cassettone”

Dal francese commode

Cótra/e (napoletano)

Cùtre (tarnuése)

“Coltre, coperta”

Dal francese antico coltre

Cricco (napoletano)

Crìcche (tarnuése)

“Martinetto, binda, arnese che serve a sollevare pesi”

– ‘ncriccà/rse (napoletano)

– ‘ngreccà/rce (tarnuése)

“rizzare/arsi,sollevare/arsi; agghindare/arsi;abbellire/arsi, adornare/arsi”

Dal francese cric

Dammaggio (napoletano)

Dammaije (tarnuése)

“Danno”

Dal francese antico damage

Gajóla/ca (napoletano)

Caijòle (tarnuése)

“Gabbia, trappola per uccelli; prigione”

Dal francese antico aiole

Giacchètta (napoletano)

Giacchètte (tarnuése)

“Giacca (da uomo e, nei tailleurs, da donna)”

Dal francese jaquette

Guarzòne (napoletano)

Uarzòne/Varzòne (tarnuése)

“Dipendente di un bottegaio, fattorino, commesso, garzone”

Dal francese antico garçon

Guatto (napoletano)

Uatte (tarnuése)

“Ovatta”

Dal francese ouate

Jettecìa/iettecìa (napoletano)

“Tisi, cattiva salute”

Jettecà (tarnuése)

“febbre convulsiva, spaventarsi”

Dal francese hectisie poi passato a èthisie: da éthique

Lampa (napoletano)

Lampe/lambe anche Lampine/Lambine (tarnuése)

“Lampada, lume acceso in cimitero o in casa dinnanzi a immagini di santi o di defunti”

Dal francese lampe

Lettèra (napoletano)

Lettère (tarnuése)

“Letto di paglia per bestiame; intelaiatura del letto, lettiera (se di legno), fusto (se di ferro)”

Dal francese litière

Mallardo (napoletano)

Mallarde (tarnuése)

“Anatra selvatica”

Dal francese antico malart/malard

Mam(m)à (napoletano)

Mammà (tarnuése)

“Mamma”

Dal francese maman

Marchèse (napoletano)

Marchèse (tarnuése)

“Mestruazione, regole femminili”

Dal francese marquis

Maysone/masone (napoletano)

Mascione (tarnuése)

“Casa, tenda, pollaio”

Detto tarnuése: “Au mascione” = rientrare a casa, mettere a dormire, portare a letto qualcuno” [Ammasunare (napoletano) = mettere a dormire, portare a letto qualcuno]

Dal francese maison

Mèccia (napoletano)

Mmèccije (tarnuése)

“Calettatura, commettitura (tra due tavole di legno o d’altro materiale)”

Dal francese mèche

‘Nciarmà(re) (napoletano)

‘Ngiaremà (tarnuése)

“Incantare, ammaliare”

Detto tarnuèse: “C’è ffàtte ‘ngiaremà fine fine/bèlle bèlle” (di chi si è fatto abbindolare come un allocco)

Dal francese antico (en)charmer

‘Nguaggio (napoletano)

“Pegno, scommessa”

‘Nnoglia (napoletano)

“Salsiccia ripiena, anziché di carne scelta, di tritume di carni scadenti e di interiora di bestie macellate”

‘Nnoglije (tarnuése)

“Budelle di suino trattate con sale e peperoncino ed essiccate”

Dal francese antico andouille

‘Ntramèsa (napoletano)

“Intermezzo”

‘Ntramèze o tramèz (tarnuése)

“Divisorio”

Dal francese entremise

‘Nzerrà (napoletano)

‘Nzerrà (tarnuése)

“Serrare, chiudere”

Dal francese antico enserrer

Paràggio (napoletano)

Paràggije (tarnuése)

“Paragone, agguagliamento”

Detto tarnuése: “Pàre paraggije (o anche parìggije), pàre d’ànne, pàre de perzòne e pàre de condezione”.

Dal francese pariage

Parèglia (napoletano)

Parìglije (tarnuése)

“Contraccambio, pariglia, coppia o paio di oggetti uguali; uguale trattamento (nella locuzione “rendere la pariglia” =“Ricambiare allo stesso modo un torto, un’offesa, ecc.”).

In dialetto tarnuése: “’Na parìglije de fèdere de cuscìne” per indicare due federe per cuscini, ecc. Ma viene usato anche il termine “cócchije”: ad esempio “Na cócchije d’òve” per indicare due uova.

Dal francese pareille

Pasmà (napoletano)

“Spasimare”

Pasemùse (tarnuése)

In dialetto tarnuése “pasemùse” veniva usato in particolare per indicare (in modo offensivo) un soggetto asmatico, tisico e similare.

Dal francese antico pasmer

Peccióne (napoletano)

Peccióne (tarnuése)

“Pippione (piccione, giovane dei colombi; pulcino degli altri volatili)”

In dialetto tarnuése la locuzione “U peccióne de sòrdete”rappresenta una sorta di complimento rivolto alla bella sorella di qualcuno.

Dal francese antico pigeon

Pecuózzo (napoletano)

Bezzòche (tarnuése)

“Converso, frate laico addetto ai servizi del convento; persona eccessivamente legata a pratiche religiose, bigotto”.

Dal francese antico bigoz

Pènza (napoletano)

Pènze (tarnuèse)

“Piega cucita che serve a dar forma a un vestito”

Dal francese pince

Percàlla (napoletano)

Percàlle (tarnuése)

“Tela di cotone, specie di tela di bambagina, pregiata”

Dal francese percale ma anche dallo spagnolo percal

Perciare (napoletano)

“Forare, passare da parte a parte con il succhiello”

– Perciatièlle (napoletano)

“Foratini, maccheroncini bucati”

– Preccelijatelle (tarnuése)

“Bucatini, spaghettoni”

Dal francese antico percier

Priézza (napoletano)

Priézze (tarnuése)

“Viva gioia, allegrezza, contentezza”

Dal francese preisier ma anche dallo spagnolo prear

Quaquìglia (napoletano)

“Conchiglia (nome generico)”

Cuchìglije (tarnuése)

“Telline”

Dal francese coquille

Recùoncolo (napoletano)

Rrecòne (tarnuése)

“Ricetto, tana, angolino, cantuccio”

Dal francese recoin

Retrè(tto) (napoletano)

“Camerino per bisogni corporali, gabinetto, ritirata”

Retrè (tarnuése)

“Pannelli leggeri che consentono di tenere divisi ambienti diversi “

Dal francese retrait ma anche dallo spagnolo retrete

Sanfasò (napoletano)

Sanfasò (tarnuése)

“Con superficialità, senza criterio”

Dal francese sans façon

Sargènte (napoletano)

Sargènde (tarnuése)

“Morsa, arnese per stringere pezzi di legno incollati”

Dal francese sergent

Sarvietto (napoletano)

Salvijette (tarnuése)

“Tovagliolo, salvietta”

Dal francese serviette

Scemise (napoletano)

Scijamise (tarnuése)

“Paltò di stoffa leggera”

Dal francese chemise

Sciabbò (napoletano)

Ggiabbò (tarnuése)

“Davantino di stoffa, rigonfiamento di tessuto all’altezza del collo, merletto”

Dal francese jabot

Sciarabballo (napoletano)

Scijarrabbà (tarnuése)

“Calesse, barroccio”

Dal francese char a bancs

Scignò (napoletano)

Scijgnò (tarnuése)

“Ciocca di capelli finti inseriti tra quelli veri”

Dal francese chignon

Sciovè (napoletano) “Mal riuscito”

– sciuè sciuè (napoletano)

– scijuè scijuè (tarnuése)

“Alla buona, superficialmente, con semplicità”

Dal francese èchouè

Sgarrà(re) (napoletano)

Sgarrà (tarnuése)

“Sbagliare, commettere un errore”

Dal francese antico esg(u)arer; francese moderno égarer/s’egarer

Spingula (napoletano)

Spingule (tarnuése)

“Spilla”

Dal francese espingle

Spionà(re) (napoletano)

“Far la spia, osservare indiscretamente ciò che si fa in casa d’altri”

Spijà (tarnuése)

“Guardare”

Dal francese espionner

Tirab(b)usciò (napoletano)

Tirabbuscijò (tarnuése)

“Cavatappi”

Dal francese tire-bouchon

Tulètta (napoletano)

Toilètte (tarnuése)

“Mobile fornito di cassetti e specchio, che si usa per pettinarsi e truccarsi; abbigliamento, acconciatura; l’insieme dei capi di abbigliamento occorrente per vestirsi”

Il mobile con specchi fornito di bacile e brocca in porcellana in dialetto tarnuése veniva chiamato anhe “u lavàbbe”

Dal francese (table de) toilette

Tuppo (napoletano)

Tuppe (tarnuése)

“Ciuffo di capelli che le donne portano annodato e fermato dietro la testa”

Dal francese toup

Turnése (napoletano)

Turnése (tarnuése)

“Tornese (antica moneta napoletana); denaro”

Dal francese antico torneis (coniato nella città di Tours)

Zénzole (napoletano)

Céncele (tarnuése)

“Cenci, stracci di panno”. In dialetto tarnuése si dice anche “cenciòne” (vecchio indumento)

Dal francese antico cince

Dal libro di Lorenzo Bove

“Ddummànne a l’acquarúle se l’acqu’è fréscijche” – Detti, motti, proverbi e modi di dire Tarnuíse

Edizioni del Poggio, 2008