Covid-19 … non sparare sulla Croce Rossa!

In Senato bocciata ieri pomeriggio la mozione di sfiducia di Fratelli d’Italia al Ministro della salute Roberto Speranza, per la gestione dell’emergenza pandemica Covid-19.

Una sfiducia il cui esito appariva scontato sin dalla sua enunciazione, tenuto conto dei numeri che il Partito di opposizione proponente rappresenta in Parlamento.

Infatti, la mozione è stata respinta con 221 voti contrari e solo 29 favorevoli (e pare che i proponenti fossero 33).

Ma forse l’intento della mozione da parte di Fratelli d’Italia aveva una finalità esclusivamente politica: il fine (subdolo!) non era quello di arrivare ad un’improbabile sfiducia di Speranza, ma quello di mettere alle corde Forza Italia e, soprattutto, Lega (suoi partner della coalizione di centrodestra, ma al momento sostenitori del Governo Draghi di cui Speranza è Ministro) ritrovatesi nella difficile posizione di dover difendere (obtorto collo) l’operato del loro ministro.

E la contromossa non si è fatta attendere: i sodali del centrodestra al governo infatti, pur confermando la loro fiducia in Mario Draghi [Presidente del Consiglio dei Ministri] e conseguentemente nel Ministro Speranza, hanno proposto una Commissione di inchiesta sulla gestione della pandemia da parte dello stesso Ministero della Salute, ritenendo improduttivo il ricorso a mozioni di sfiducia individuali, peraltro senza alcuna possibilità di successo, con l’auspicio che, attorno ad una proposta seria, si possa trovare la convergenza della stragrande maggioranza delle forze parlamentari.

Un giochino alquanto ambiguo, per non utilizzare altri termini più appropriati e congrui alla circostanza: un po’ come sparare sulla Croce Rossa!

Sparare sulla Croce Rossa è un noto modo di dire che può assumere più sfumature di significato.

Si deve partire dalla premessa che i trattati internazionali vietavano (e vietano tuttora), durante le battaglie o scontri a fuoco, di sparare su coloro che soccorrevano i feriti (e che erano ben identificabili dall’emblema della Croce Rossa) così come vietavano bombardamenti su ospedali o su mezzi di soccorso.

Sparare sulla Croce Rossa era quindi un modo di dire utilizzato in passato per indicare l’indegno comportamento di coloro che si approfittavano della loro forza per sopraffare i più deboli e, più in generale, un comportamento biasimevole.

Oggi, nel nostro caso, la frase è del tutto azzeccata, se riferita a coloro che sfruttano la debolezza degli altri per vincere una competizione (meramente politica e di pura rendita elettorale, a dir poco squallida!), e sovrastarli in una discussione inutile e pretestuosa.

C’è un po’ da vergognarsi, in verità, in questi frangenti con oltre centoventimila morti di Covid-19 e una situazione pandemica mondiale ancora in grande evoluzione (attualmente la variante indiana sta falcidiando l’intera popolazione e molti casi sono presenti già anche in altri Stati, Italia compresa).

Sul Piano pandemico, di cui tanto si è discusso in questi ultimi tempi, Speranza ha chiarito in Senato che il mancato aggiornamento è da farsi risalire ad un periodo temporale molto lungo, che passa attraverso i sette precedenti Governi.

E’ inutile quindi continuare con le polemiche: ora il Piano pandemico c’è ed è aggiornato.

“Non si fa politica su un’epidemia” ha precisato Speranza, il quale non è certamente indenne da errori, sviste, inesattezze, censurabili quanto vogliamo, ma umanamente ammissibili in una situazione di particolare gravità che ha colpito il Paese e il mondo intero. Una pandemia dagli effetti colossali, con un nemico ignoto, subdolo e aggressivo, che ha spiazzato non solo i governi delle nazioni ma anche la comunità scientifica, che si sono trovati nell’esigenza di affrontare il grave contesto, giorno per giorno, con tentativi e sperimentazioni di vario genere, fino ad imbroccare la strada giusta che è quella della vaccinazione di massa attualmente in corso. Con uno sforzo sovrumano e con un tempismo straordinario, per la prima volta nella storia la comunità scientifica ha prodotto vaccini anti Covid-19 in meno di un anno. E a soli quattro mesi dalla loro approvazione da parte degli Organismi competenti, in Italia risulta già vaccinata buona parte della popolazione con gravi fragilità o comunque più esposta al rischio di maggiori conseguenze in caso di contagio.

E, dunque, sparare sulla Croce Rossa in questo frangente con una mozione di sfiducia individuale non solo è criticabile per i motivi già espressi, ma è un po’ come prendersi in giro da soli, poiché le mozioni prodotte dalle minoranze parlamentari sono destinate sempre (matematicamente) ad essere bocciate, com’è del resto costantemente avvenuto nella nostra storia repubblicana degli ultimi oltre settanta anni.

C’è un solo caso, l’unico in assoluto, avvenuto nel 1975 quando venne “licenziato” il Ministro della Giustizia Filippo Mancuso del Governo di Lamberto Dini.

Ma in quel caso la mozione venne promossa dalla maggioranza parlamentare che reggeva il governo, che aveva i numeri necessari per farlo (i numeri ma non la competenza!).

Una storia rocambolesca, quella di Mancuso. Era stato nominato Ministro della Giustizia per le sue riconosciute competenze giuridiche. Quando però cominciò a prendere di mira (secondo alcuni giustizialisti o presunti tali) il pool mani pulite di Milano mandando in Procura gli ispettori ministeriali, la maggioranza percepì che Mancuso era animato da furore antigiustizialista (com’era giusto che fosse un Ministro della Giustizia). Dini provò a convincerlo ad ammorbidire la sua battaglia contro il pool (ma anche il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro ci mise del suo … e neanche tanto sotto metafora) ma Mancuso tirò dritto per la sua strada. I gruppi di maggioranza presero allora la decisione di sfiduciarlo al Senato con 173 voti a favore, 3 contrari e 8 astenuti. Mancuso però non si dimise: fece ricorso alla Corte Costituzionale, che gli diede torto, argomentando che le mozioni di sfiducia individuali sono perfettamente legittime anche se non espressamente previste dalla Costituzione ( … e quindi … si è forzata la Costituzione con un atto arbitrario?).

Da allora un caso simile non si è mai ripetuto.

Ma la storia della sfiducia individuale del Guardasigilli Mancuso, pace all’anima sua, è comunque una brutta storia, che solo chi ha vissuto quel drammatico periodo denominato Tangentopoli può ben ricordare.

Ancora migranti annegati in mare

Li hanno lasciati morire in mare, al largo della Libia; centotrenta persone su un gommone in cammino verso la salvezza, provenienti dalla miseria, la fame, la schiavitù e la guerra.

Sos Mediterranée ha diffuso la foto di un cadavere che galleggia in mare, ancora avvinto ad un salvagente. Un’immagine straziante: si percepisce che l’uomo, con addosso ancora una giacca a vento con cappuccio, non è annegato, ma è morto di stenti e probabilmente di ipotermia (di freddo) per la lunga e inutile attesa dei soccorsi mai arrivati.

Centotrenta persone, uomini, donne e bambini che vanno a sommarsi alle tante, tantissime vittime di questa lunga e continua ostilità nel riconoscere lo status di rifugiato da parte dei Paesi che godono di benessere, che a volte sfiora o addirittura supera il superfluo.

Pensiamo per un attimo ai nostri connazionali di un tempo, costretti ad emigrare molte volte clandestinamente per sfuggire alla fame e alle angherie e allo sfruttamento ai quali erano sottoposti nella propria terra di origine. E meditiamo sulle sofferenze, umiliazioni, angosce e tormenti che hanno dovuto patire. Noi oggigiorno ci copriamo gli occhi e ci turiamo le orecchie per non raccogliere quelle grida di disperazione che ci giungono da quei poveri cristi che chiedono al mondo cosiddetto evoluto solamente di esistere come persone e non come bestie. Grida senza ascolto!

Dar da mangiare agli affamati

Vestire gli ignudi

Alloggiare i pellegrini

Sono solo alcuni dei principi che si ispirano agli insegnamenti lasciatici in eredità da Gesù Cristo, ma ritengo che essi rappresentino il minimo etico che deve sussistere alla base della convivenza civile universale, al di là delle fede da ciascuno professata e dalla nazione di appartenenza.

E non scendo nei particolari per ricercare colpevoli del mancato salvataggio da parte della Libia, Malta o della nostra benamata Patria, ma leggo dai giornali che il gommone si trovava in acque internazionali e Alarm Phone, il centralino civile che raccoglie gli Esse O Esse (Sos), aveva lanciato l’allarme mercoledì scorso (23 aprile 2021) alle 14,00.

In oltre 24 ore né Frontex né la Guardia costiera libica si sono mosse, e nemmeno un mezzo militare italiano si è fatto vivo. “Li hanno lasciati morire”, dicono dall’Oim, l’Agenzia Onu per i migranti.

Immaginiamo il panico sul gommone rovesciato, la disperazione di quei poveretti che hanno visto la morte sopraggiungere, inerti e senza speranze di salvezza.

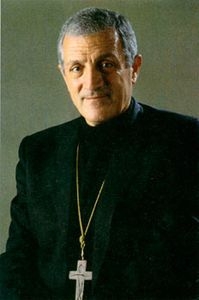

Il Papa ha detto oggi, proprio a proposito dei migranti morti in mare, che “è il momento della vergogna; vi confesso che sono molto addolorato per la tragedia che ancora una volta si è consumata nei giorni scorsi nel Mediterraneo: 130 migranti sono morti in mare. Sono persone, sono vite umane che per due giorni interi hanno implorato invano aiuto: un aiuto che non è arrivato”. Così il Papa durante il Regina Caeli in piazza San Pietro.

Il Pontefice ha poi aggiunto: “Fratelli e sorelle, interroghiamoci tutti su questa ennesima tragedia. Preghiamo per questi fratelli e sorelle e per tanti che continuano a morire in questi drammatici viaggi. Anche preghiamo per coloro che possono aiutare, ma preferiscono guardare da un’altra parte. Preghiamo in silenzio per loro”.

I soccorritori, arrivati tardivamente, si sono trovati in mezzo a un mare di cadaveri. Quelle persone si potevano salvare; c’è una responsabilità politica dell’Europa che in questi frangenti si presenta divisa, anziché compatta come dovrebbe.

Il rispetto dei diritti umani è un valore non negoziabile.

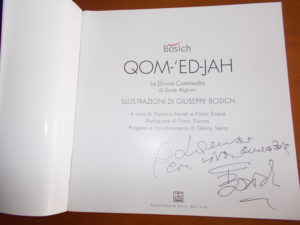

“QOM-‘ED-JAH” – La Divina Commedia, l’ultima opera pittorica del Maestro Giuseppe Bosich (Tempio Pausania 15 maggio 1945 – Nuoro 18 luglio 2020)

Lo scorso giovedi 25 marzo 2021 si è celebrato in tutta Italia il “Dantedì”, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, a 700 anni dalla sua morte, della quale ho voluto anch’io dare evidenza in questo mio Sito/Blog www.paginedipoggio.com con un articolo dal titolo “Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri”, pubblicato lo stesso giorno alla pagina https://www.paginedipoggio.com/?p=5106

In tale articolo ho inteso approfondire in maniera specifica la Lettera apostolica “Candor lucis aeternae” di Papa Francesco, pubblicata nella medesima data, dedicata a Dante, profeta di speranza e poeta della misericordia, e all’attualità, la perennità e la profondità di fede della “Divina Commedia”, l’opera più importante e significativa del Sommo Poeta.

Tanti sono stati nella storia gli scrittori, i poeti e i pittori che hanno – ciascuno con il proprio stile, la propria anima e la propria intuizione – raccontato, commentato, interpretato, dipinto, affrescato, illustrato la figura di Dante e le sue opere, la Divina Commedia in particolar modo.

Nei secoli gli artisti hanno dato spunto ad una produzione esemplare di dipinti e sculture che vede Dante protagonista: Andrea del Castagno, Sandro Botticelli, Domenico da Michielino, Raffaello Sanzio, Dante Gabriel Rossetti e molti altri.

Ma io desidero qui soffermarmi sull’opera pittorica originale e poco convenzionale del Maestro Giuseppe Bosich per due ordini di motivi: il primo, perché si tratta di un’opera dei nostri tempi, quindi attuale, che dimostra ancora oggi, dopo ben 700 anni di storia, quanto vivo sia ancora l’interesse per Dante e la sua Divina Commedia; il secondo, perché il Maestro Giuseppe Bosich – che ho avuto il piacere di conoscere personalmente e di frequentare per un seppur breve periodo della mia vita – è venuto recentemente a mancare e, quindi, questo modesto scritto vuole rappresentare un omaggio innanzitutto all’artista che non c’è più, ma anche ad un caro amico di un tempo che ho avuto la gioia di apprezzare sia sotto il profilo umano che sotto l’aspetto artistico e culturale.

Ci siamo rivisti dopo molti anni, in occasione dell’esposizione delle sue opere a Salerno nel corso degli eventi della “Notte Bianca week-end Salerno 2019” del 26, 27 e 28 luglio 2019.

Alle ore 18 di venerdi 26 luglio 2019 l’inaugurazione, presso il Salone della stupenda Villa Carrara, della mostra di pittura di Giuseppe Bosich “QOM-‘ED-JAH” – La Divina Commedia in tre atti con la curatela di Laura Bruno, 36 dipinti raffiguranti canti scelti de la Divina Commedia. E alle ore 21,00 un Recital del Tenore Francesco Malapena accompagnato dal Maestro Bruno Vitale, tenuto all’aperto nei giardini della Villa Carrara.

In particolare, l’esposizione dedicata al Maestro Giuseppe Bosich si è sviluppata lungo l’intero arco delle tre giornate della “Notte Bianca week-end Salerno 2019”, con il seguente programma: i dodici dipinti raffiguranti canti della Divina Commedia dedicati all’Inferno in mostra il 26 luglio, i dodici del Purgatorio il 27 luglio e i dodici del Paradiso il 28 luglio. E il pubblico ha potuto ammirare anche l’intera cartella dell’Opera (36 illustrazioni lito-offset).

“La visionaria rappresentazione dantesca di Giuseppe Bosich si materializza nelle 36 Tavole con una travolgente energia ispiratrice. Bosich, come Virgilio, ci accompagna: noi come Dante ci facciamo guidare nel simbolismo di un mondo di segni e di figure dai colori vivaci e dalle forme umanizzate ed interagenti. La Commedia, tradotta nella grafica d’autore, diviene magma incandescente partorito da mente raffinata con spunti esoterici e filtrato da mano felice con folgorante illuminazione. Ne risulta un viaggio dell’arte iniziatico e rituale, le cui radici affondano nel cuore e nella stria dell’umanità” (Prof.ssa Laura Bruno Direttore artistico della mostra)

L’utilizzo di un sito particolarmente attrattivo come Villa Carrara ha elevato il livello culturale della manifestazione offrendo lo scenario perfetto per la mostra del Maestro Bosich e per il concerto del tenore Malapena.

Anch’io e mia moglie non abbiamo voluto perdere questo importante appuntamento culturale ed abbiamo quindi partecipato alla serata di inaugurazione della mostra di venerdi 26 luglio, recandoci appositamente a Salerno per incontrare il Maestro Giuseppe Bosich.

E ne è valsa veramente la pena!

Dell’evento ho scritto un articolo dal titolo “Il Maestro Giuseppe Bosich alla “Notte Bianca week-end Salerno 2019” con una mostra di pittura davvero speciale”, pubblicato su questo mio Sito/Blog www.paginedipoggio.com alla pagina https://www.paginedipoggio.com/?p=4917, del quale riporto alcune mie impressioni del momento:

“L’esplosione dei colori, la creatività artistica e la profondità di pensiero dell’autore, che le opere presentate dal Bosich rivelano, destano nel visitatore comune percezioni di meraviglia, stupore, incanto e forse anche di sorpresa, in relazione soprattutto all’originalità (audacia, stravaganza) delle rappresentazioni proposte, rispetto agli stereotipi che la storia della pittura ci ha tramandato in materia di Divina Commedia. Sensazioni che nel visitatore più attento si trasformano invece in emozioni forti che attanagliano ed entusiasmano fino all’esaltazione.

Questo, se vogliamo, è il vero Bosich!”

Può non piacere, perché i suoi dipinti sono diversi, a volte irriverenti, strani e così via cantando.

Ma la verità è che Bosich non lascia mai nulla al caso, tutto è previsto, preordinato, studiato, calcolato e messo in luce, sì a volte in maniera stravagante, però con sagacia, acume e intuizione folgorante.

La pittura è un po’ come la poesia, quella che suscita emozioni e cattura la sensibilità di chi la legge..

Ma, in verità, l’occasione dalla mostra mi ha offerto l’opportunità di incontrare e rivedere un vecchio amico della mia gioventù dopo tanti anni.

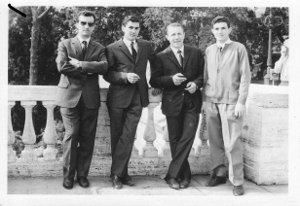

Con l’amico Giuseppe Bosich abbiamo avuto una comune militanza, come servitori della Patria, negli anni sessanta del secolo scorso, e poi ognuno di noi ha seguito la propria strada, i propri desideri, i propri sogni. Ci eravamo persi di vista, ma la fama del Maestro Bosich, pittore, incisore e scultore di fama internazionale, prima o poi doveva giungere anche alla mia attenzione, così come è accaduto una decina di anni orsono. Ci siamo sentiti telefonicamente e abbiamo rievocato i nostri comuni ricordi dell’epoca, promettendoci di rivederci quanto prima.

E lo scorso venerdi 26 luglio, alla Villa Carrara di Salerno, ci siamo finalmente riabbracciati, sicuramente un po’ invecchiati (ne contiamo 74 ciascuno, di anni!) ma ancora giovani nello spirito e soprattutto ancora combattivi nel perseguire i nostri rispettivi desideri e i nostri sogni giovanili mai sopiti”.

Concludevo il mio articolo così: “Una bella serata estiva ha fatto da cornice all’evento e la mostra del Bosich è risultata particolarmente impreziosita dai qualificati interventi dei relatori intervenuti alla presentazione, coordinata dalla Prof.ssa Laura Bruno, e dalla sublime declamazione di versi del sommo Poeta Dante Alighieri tratti dalla Divina Commedia.

Al caro amico Giuseppe e alla sua compagna Genny un abbraccio e un arrivederci a presto”.

Qualche giorno dopo l’incontro, e precisamente il giorno 30 luglio 2019, ho inviato all’amico Giuseppe Bosich -via Whatsapp- il mio articolo scritto e pubblicato per l’occasione, al quale mi ha risposto così:

“Carissimo Lorenzo, è stato bello rincontrarci dopo tanto tempo vivificando nell’attimo presente tanti ricordi che ci hanno proiettato in un passato colmo di giovinezza e spensieratezza. Ci siamo trovati, un po’ attempati, con le nostre rispettive compagne di viaggio a rievocare quei momenti mitici che mi hanno emozionato e commosso. Grazie di cuore per tutto; per aver affrontato un lungo viaggio per concretizzare questo incontro, per i tuoi libri in dono, e per questa magnifica recensione sull’evento. Mi riprometto di leggere quanto prima i tuoi volumi e di comunicarti magari in un breve commento scritto, cosa mi avranno suscitato. Ancora GRAZIE, un forte abbraccio e tanti cari saluti anche a tua moglie pure da parte di Genny, con amicizia Giuseppe”.

Questo avveniva meno di due anni orsono; ma circa un anno dopo il nostro incontro e precisamente sabato 18 luglio 2020 il Maestro Giuseppe Bosich ci lasciava.

Dal giornale L’Unione Sarda di Sabato 18 Luglio 2020:“Lutto a Ghilarza: addio all’artista Giuseppe Bosich. Il pittore è morto a Nuoro dopo una lunga malattia.

E’ morto questa mattina a Nuoro, dopo una lunga malattia, Giuseppe Bosich, artista poliedrico.

Le sue opere sono state esposte in tanti Paesi del mondo. Surreali, visionarie, fantastiche, simboliche ma anche esoteriche, frutto di un approfondito studio. Tantissime le sue esposizioni, l’ultima nel 2019 a Salerno. Le condizioni dell’artista si sono aggravate negli ultimi giorni e in tanti oggi per l’intera giornata si sono recati in camera mortuaria a Nuoro per dargli l’ultimo saluto.

Bosich era a nato a Tempio Pausania il 15 maggio del 1945. Autodidatta ha studiato presso l’Istituito d’arte di Oristano seguendo l’indirizzo di ceramica. Dal 1965 al 1967 frequenta a Fermignano (Ancona) lo studio dell’incisore Piacesi, dell’Accademia Urbinate, a Bologna lo studio dell’incisore Leoni (allievo di Giorgio Morandi), apprendendo le tecniche d’incisione e stampa calcografica.

A Milano ha frequentato il pittore Dalla Vigna, approfondendo le tecniche pittoriche; tramite lui conosce e frequenta R. Modesti, poeta e gallerista, P. Waldberg, teorico del surrealismo, M. Henry, artista e storico del surrealismo, I. Kodra, pittore cubista e G. Spadaccini, editore di grafica internazionale. Diversi i campi di ricerca: grafica, pittura, scultura. Bosich prediligeva però l’acquaforte come tecnica di incisione e di stampa. A Ghilarza ha vissuto per tanti anni ed ancora oggi aveva il suo laboratorio artistico.

L’ex sindaco di Ghilarza, Tommaso Sanna, era un suo grande amico. E ricorda: “Ci conoscevamo da oltre 50 anni. Lui e Lello Fadda, scomparso nel 2004, sono state delle persone importantissime per il Mese della Cultura. Grazie a loro a Ghilarza sono arrivate persone di grande spessore, penso ad esempio a Pinuccio Sciola. Bosich era una persona di grandissima cultura, un artista rinomato”.

Il cognato Roberto Floris spiega: “Eravamo amici son da bambini, abbiamo frequentato le scuole insieme e abbiamo dipinto anche il primo quadro insieme. Bosich era una persona incredibile: un creativo impressionante, una persona geniale, di una profonda umanità. Ha lasciato tutti stupefatti per la sua bravura ed umanità. Aveva una grande intelligenza, un’anima e una spiritualità che va al di sopra di quella della medie delle persone. La sua originalità era unica nel panorama dell’arte nazionale ed internazionale.

(di Alessia Orbana)”

Per approfondimenti, vedere anche “Bosich … quell’uom di multiforme ingegno …!”, altro mio articolo scritto e pubblicato l’11 giugno 2010 su questo Sito/Blog www.paginedipoggio.com, alla pagina https://www.paginedipoggio.com/?p=3076, del quale riporto un breve stralcio: “Giuseppe Bosich muoveva allora i suoi primi passi nel campo della pittura ed ogni occasione era buona per disegnare e dipingere, mettendo in luce da subito le sue qualità artistiche.

Lo ricordo come un giovanotto estroso, bizzarro, fantasioso, creativo, geniale, stravagante, originale, particolare, singolare.

Certamente non posso dire che fosse o si sentisse un conformista”.

Addio Giuseppe, caro amico di un tempo … Sit tibi terra levis (che la terra ti sia lieve) … sono certo che lassù stai continuando a dipingere e a perfezionare le trentasei tavole della Divina Commedia, soprattutto le ultime dodici che hai dipinto… quelle del Paradiso!

G.Bosich (secondo da destra)

L.Bove (terzo da destra)

Mostra pittura Giuseppe Bosich

Salerno, 26 luglio 2019

Mostra pittura Giuseppe Bosich (primo da destra)

la Divina Commedia di Dante Alighieri

Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri

Oggi, 25 marzo 2021, è il Dantedì, il giorno dedicato al Sommo Poeta Dante Alighieri (1265-1321): una vera e propria festa nazionale.

La nuova ricorrenza è stata istituita dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel 2020 e la scelta della data non è fortuita: il 25 marzo è la data che i dantisti ritengono essere quella dell’inizio del viaggio nell’aldilà descritto da Dante nella “Divina Commedia”. Quest’anno il Dantedì ha una valenza simbolica ancora maggiore, perché cade in occasione del settimo centenario della morte del padre della lingua italiana, che in tutta Italia, per l’intero arco del 2021, viene celebrato con centinaia di eventi.

Con l’occasione anche il Papa ha inteso rievocare Dante, profeta di speranza e poeta della misericordia.

Nella Lettera apostolica “Candor lucis aeternae”, pubblicata oggi, Papa Francesco ricorda il VII centenario della morte di Dante Alighieri, sottolineando l’attualità, la perennità e la profondità di fede della “Divina Commedia”.

A 700 anni dalla sua morte, avvenuta nel 1321 a Ravenna, in doloroso esilio dall’amata Firenze, Dante ci parla ancora. Parla a noi, uomini e donne di oggi, e ci chiede di essere non solo letto e studiato, ma anche e soprattutto ascoltato e imitato nel suo cammino verso la felicità, ovvero l’Amore infinito ed eterno di Dio. Così scrive Papa Francesco nella Lettera apostolica “Candor lucis aeternae – Splendore della vita eterna”, pubblicata proprio oggi, fra l’altro Solennità dell’Annunciazione del Signore. La data non è casuale: il mistero dell’Incarnazione, scaturito dall’”Eccomi” di Maria, è infatti – spiega il Pontefice – “il vero centro ispiratore e il nucleo essenziale” di tutta la “Divina Commedia” che realizza “la divinizzazione” ovvero “il prodigioso scambio” tra Dio che “entra nella nostra storia facendosi carne” e l’umanità che “è assunta in Dio, nel quale trova la felicità vera”.

Quindi, il Papa si sofferma sulla vita di Dante, definendola “paradigma della condizione umana” e sottolineando “l’attualità e la perennità” della sua opera che “ha saputo esprimere, con la bellezza della poesia, la profondità del mistero di Dio e dell’amore”. Essa, infatti, è “parte integrante della nostra cultura – scrive Francesco – ci rimanda alle radici cristiane dell’Europa e dell’Occidente, rappresenta il patrimonio di ideali e di valori” proposti anche oggi dalla Chiesa e dalla società civile come “base della convivenza umana” per poterci e doverci “riconoscere tutti fratelli”. Padre della lingua e della letteratura italiana, l’Alighieri vive la sua vita con “la struggente malinconia” di pellegrino ed esule, sempre in cammino, non solo esteriormente perché costretto all’esilio, ma anche interiormente, alla ricerca della meta. Ed è qui che emergono i due assi portanti della “Divina Commedia” – spiega Francesco – ossia il punto di partenza rappresentato dal “desiderio, insito nell’animo umano” e il punto di arrivo, ovvero “la felicità, data dalla visione dell’Amore che è Dio”.

Dante non si rassegna mai e per questo è “profeta di speranza”: perché con la sua opera spinge l’umanità a liberarsi dalla “selva oscura” del peccato per ritrovare “la diritta via” e raggiungere, così, “la pienezza della vita nella storia” e “la beatitudine eterna in Dio”. La sua è dunque “una missione profetica” che non risparmia denunce e critiche contro quei fedeli e quei Pontefici che corrompono la Chiesa e la trasformano in uno strumento di intesse personale. Ma in quanto “cantore del desiderio umano” di felicità, l’Alighieri sa scorgere “anche nelle figure più abiette ed inquietanti” l’aspirazione di ciascuno a porsi in cammino “finché il cuore non trovi riposo e pace in Dio”.

Il cammino indicato da Dante – spiega ancora Papa Francesco – è “realistico e possibile” per tutti, perché “la misericordia di Dio offre sempre la possibilità di cambiare e di convertirsi”. In questo senso, l’Alighieri è “poeta della misericordia di Dio” ed è anche cantore “della libertà umana”, della quale si fa “paladino”, perché essa rappresenta “la condizione fondamentale delle scelte di vita e della stessa fede”. La libertà di chi crede in Dio quale Padre misericordioso, aggiunge, è “il maggior dono” che il Signore fa all’uomo perché “possa raggiungere la meta ultima”.

La Lettera apostolica “Candor lucis aeternae” dà, inoltre, la rilevanza a tre figure femminili tratteggiate nella “Divina Commedia”: Maria, Madre di Dio, emblema della carità; Beatrice, simbolo della speranza, e Santa Lucia, immagine della fede. Queste tre donne, che richiamano le tre virtù teologali, accompagnano Dante in diverse fasi del suo peregrinare, a dimostrazione del fatto che “non ci si salva da soli”, ma che è necessario l’aiuto di chi “può sostenerci e guidarci con saggezza e prudenza”. A muovere Maria, Beatrice e Lucia, infatti, è sempre l’amore divino, “l’unica sorgente che può donarci la salvezza”, “il rinnovamento di vita e la felicità”. Un ulteriore paragrafo, poi, il Pontefice lo dedica a San Francesco, che nell’opera dantesca è raffigurato nella “candida rosa dei beati”. Tra il Poverello di Assisi e il Sommo Poeta, il Papa scorge “una profonda sintonia”: entrambi, infatti, si sono rivolti al popolo, il primo “andando tra la gente”, il secondo scegliendo di usare non il latino, bensì il volgare, “la lingua di tutti”. Entrambi, inoltre, si aprono “alla bellezza e al valore” del Creato, specchio del suo Creatore.

Artista geniale, il cui umanesimo “è ancora valido ed attuale”, l’Alighieri è anche – afferma Francesco – “un precursore della nostra cultura multimediale”, perché nella sua opera si fondono “parole e immagini, simboli e suoni” che formano “un unico messaggio” che ha quasi il sapore della “provocazione”: egli, infatti, vuole renderci “pienamente consapevoli di ciò che siamo nella tensione interiore e continua verso la felicità” rappresentata dall’Amore infinito ed eterno di Dio. Di qui, l’appello che il Pontefice lancia affinché l’opera dantesca sia fatta conoscere ancor di più e resa “accessibile e attraente” non solo agli studiosi, ma anche a tutti coloro che “vogliono vivere il proprio itinerario di vita e di fede in maniera consapevole”, accogliendo “il dono e l’impegno della libertà”.

Congratulandosi, in particolare, con gli insegnanti che riescono a “comunicare con passione il messaggio di Dante e il tesoro culturale, religioso e morale” della sua opera, Francesco chiede però che questo “patrimonio” non rimanga rinchiuso nelle aule scolastiche e universitarie, ma venga conosciuto e diffuso grazie all’impegno delle comunità cristiane, delle istituzioni accademiche e delle associazioni culturali. Anche gli artisti sono chiamati in causa: Francesco li incoraggia a “dare forma alla poesia di Dante lungo la via della bellezza”, così da diffondere “messaggi di pace, libertà e fraternità”. Un compito quanto mai rilevante in questo momento storico segnato da ombre, degrado e mancanza di fiducia nel futuro, sottolinea il Papa. Il Sommo Poeta – conclude la Lettera apostolica – può quindi “aiutarci ad avanzare con serenità e coraggio nel pellegrinaggio della vita e della fede, finché il nostro cuore non avrà trovato la vera pace e la vera gioia”, ossia “l’amor che move il sole e l’altre stelle”.

Ed è con le stelle – come rievoca il Santo Padre – che si conclude la terza ed ultima cantica della Divina Commedia, il Paradiso.

Ma non può sfuggirci che la fine di ogni cantica dantesca ci parla di stelle.

L’Inferno (la prima cantica) si chiude con questo verso: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”.

Dall’inferno del cuore si esce volgendo lo sguardo alle stelle e quindi a Dio. Aver considerato tutto il male che si nasconde nel nostro cuore rischia di gettarci nella disperazione, ma allo stesso tempo ci apre al “desiderio” (le stelle: de + sidera) di vedere quel male sparire, cambiare, trasformarsi. Così il cuore concepisce lo slancio alla salita verso il monte del Purgatorio (la seconda cantica), che si chiude con questo verso: “Puro e disposto a salire le stelle”.

Dante ha visto il male, tutto il male, il suo male, se ne è purificato, ne è stato lavato, ha compreso che il bene, per chi lo cerca, trionfa sempre e così nel suo cuore ora è nato un nuovo desiderio: la disposizione a salir le stelle, il desiderio va oltre, è rilanciato. Si trasforma in sete di vedere la fonte dell’amore che ha eliminato tutto il male (e quindi Dio) che c’era nel suo cuore, per sapere se sarà per sempre, se c’entra con lui, con la sua vita. Così il Paradiso (la terza cantica) termina con il verso : “l’Amor che move il sole e l’altre stelle”.

Dante vede Dio, vi caccia lo sguardo dentro e trova sè stesso, il suo viso, scopre che ciò che governa l’universo fisico e spirituale è amore, è l’Amore. E quell’Amore ha voluto lui, lo ha attratto sino a sè, prendendolo così com’era, nel suo presente.

Dopo questa visione Dante torna al presente.

In realtà ci è sempre rimasto. Non ci ha raccontato una favoletta medievale, di demoni e angeli, ma la storia di un cuore che realizza tutti i suoi desideri (Beatrice è causa di tutto), e raggiunge le stelle.

Dall’inferno al paradiso non si è mosso di un millimetro, ha solo attraversato le regioni del suo cuore e lo ha scoperto immerso nell’eterno, voluto dall’eterno.

E questo è paradiso.

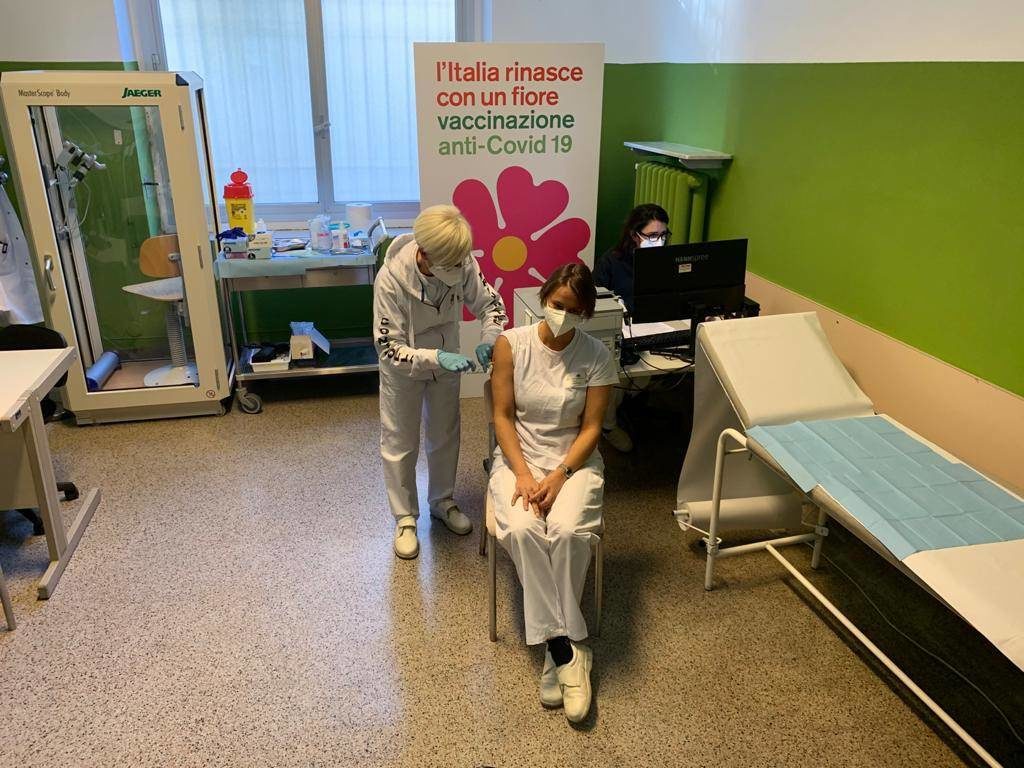

Ma tornando a noi, al nostro attuale presente, all’inferno della pandemia da Covid-19 che ci sta letteralmente massacrando con una moltitudine di morti a livello mondiale, l’ultimo verso dell’Inferno dantesco ci può essere senz’altro di aiuto e di conforto nella speranza di potercela fare, volgendo lo sguardo a quelle stelle.

Il firmamento (le stelle) che Dante ritrova è quello che permette ai marinai di orientare la rotta della navigazione, impedendo loro di smarrirsi nel grande mare dell’essere. Il significato del verso “e quindi uscimmo a riveder le stelle” sta proprio qui. Nei momenti di sconforto, tutti accarezziamo questo verso come un talismano. Nella speranza di poter superare quegli ostacoli esistenziali che ci impediscono di proseguire il nostro itinerario nei giorni e negli anni. Lo stesso capitò a Dante personaggio quando – all’inizio dell’Inferno – tre fiere gli sbarrarono la strada facendolo arretrare. Sempre più lontano da quel colle luminoso e alto che rappresentava la liberazione dal male. Nel De vulgari eloquentia il poeta aveva scritto che proprio grazie alla dolcezza della poesia era riuscito a gettarsi alle spalle l’esilio.

Così come, anche noi, proveremo a gettarci alle spalle il terrore, lo sgomento e l’angoscia del Covid-19.

Oltre centomila i morti di Covid-19 in Italia!

Abbiamo superato in Italia la fatidica soglia di centomila morti per Covid-19.

Una tragedia!

Questa mattina sul Corriere della Sera il giornalista Aldo Cazzullo riportava nel suo articolo il seguente interessante inciso:

“‘Una morte è una tragedia, un milione di morti è una statistica’. Autentica o apocrifa — come quasi tutte le frasi storiche — che sia, la cinica affermazione attribuita a Stalin andrebbe rovesciata. Centomila morti sono centomila tragedie. Di fronte a qualcosa di totalmente inatteso e inedito come una pandemia — almeno nell’arco delle nostre vite —, noi italiani abbiamo reagito a volte in modi opposti. A lungo è prevalsa una tendenza a sottovalutare, a sminuire, se non proprio a negare”.

Hanno perso la vita medici, infermieri, farmacisti, volontari, militari delle forze dell’ordine e tante altre persone normali. Per lo più persone anziane afflitte da malattie pregresse, ma anche persone più giovani senza distinzione di età, genere e classe sociale.

Oltre centomila morti; una soglia terribile che pone l’Italia tra i Paesi peggiori al mondo per mortalità da Covid-19. Un lunghissimo elenco iniziato il 21 febbraio del 2020 con Adriano Trevisan, settantasettenne pensionato di Vò Euganeo e prima vittima ufficiale del virus nel nostro Paese, e proseguito a ritmi forsennati, a parte i due mesi di illusoria tregua estiva quando i decessi erano scesi poche unità al giorno.

Entriamo così nel poco ambìto gruppo di Paesi che hanno superato i centomila decessi: erano cinque, con gli Usa capofila (537 mila morti), seguiti da Brasile (265 mila), Messico (190 mila), India (157 mila) e Regno Unito (124 mila) cui si aggiunge ora l’Italia, che primeggia per numeri assoluti nell’Unione Europea, dunque, con la Francia che segue (oltre 10 mila morti in meno), e Spagna e Germania distaccate (30 mila in meno).

Tanti, troppi morti, che ci riportano con la mente alle due Guerre Mondiali del secolo scorso e ci inducono a fermarci per un momento di riflessione: ogni volto, ogni caduto nella guerra da virus è un tassello del nostro Paese che è venuto meno. Non un esercito di sconosciuti ma nostri parenti ed amici, nostri vicini di casa e colleghi di lavoro, persone che incontravamo uscendo di casa, salendo sull’autobus, andando a scuola. Essi avevano nomi, origini, fedi, generi e colori diversi ma in comune l’appartenenza ad una comunità nazionale che ha il dovere di ricordarli per le future generazioni, come ben hanno già fatto alcune comunità della Lombardia duramente colpite dalla prima fase dell’epidemia, erigendo appositi ‘luoghi del ricordo’.

A tutt’oggi la situazione si presenta ancora molto critica e solo la campagna di vaccinazione di massa potrà verosimilmente contenere l’ondata nefasta di contagi e di decessi provocata dal coronavirus Covid-19, corroborato dalle nuove varianti che si vanno via via generando.

Ma è necessario soprattutto mantenere alta la guardia, evitando al nemico mortale di penetrare e propagarsi, ed eludendo per quanto possibile – da parte nostra – inutili contatti ed assembramenti di qualunque genere.

E’ talmente importante poter tornare alla normalità della vita e delle cose che val la pena mantenere ancora per un po’ questo stato di segregazione, che comporta enormi sacrifici e privazioni soprattutto negli affetti e nelle relazioni interpersonali.

Ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare, ce la faremo!

Tra poco … il duemilaventuno!

Tra poche ore l’anno duemilaventi ci lascerà definitivamente e il nuovo anno, il duemilaventuno, farà capolino … affacciandosi sul nostro Mondo puntualmente allo scoccare della mezzanotte, nel silenzio più assoluto, in pieno coprifuoco e senza i tradizionali fuochi d’artificio che solitamente accolgono il nuovo anno.

Immaginiamo lo stupore del poverino che, preso da repentino sbigottimento indugia ad assumere l’incarico, cercando di rincorrere il suo predecessore per avere delucidazioni in merito allo stato dell’arte sul Pianeta Terra, senza peraltro riuscire nell’intento poiché il vecchio marpione del duemilaventi è volato via veloce come un fulmine sotto la spinta furiosa degli anatemi e delle maledizioni della stragrande maggioranza dei terrestri, che lo scorso anno di questi tempi lo avevano già accolto malvolentieri per via della sua triste nomea di anno bisesto, anno funesto.

E decide così di tornare indietro e di avventurarsi comunque nell’impresa di mantener fede ai suoi impegni di anno novello, provando a fare una prima ricognizione dall’alto – a volo d’uccello – per cercare di scoprire da solo cosa mai possa essere successo all’intera umanità assopita e rinchiusa nelle loro abitazioni anziché festeggiare il suo arrivo.

E nel buio della notte i suoi occhi si rischiarano con il riflesso delle luci delle tante città e piazze illuminate, che mettono in risalto la bellezza e la magnificenza delle numerose opere che l’uomo ha saputo nei secoli realizzare con la propria bravura, abilità, perizia e destrezza.

L’anno novello rimane letteralmente sbalordito ed incantato da tutto ciò e non vede l’ora di poter incontrare qualcuno dei terrestri per poter esternare la sua ammirazione e il suo apprezzamento al riguardo, con il proposito e stringere con essi un patto di pacifica convivenza civile, in buona salute garantita per tutti e per tutto l’anno che sta per iniziare (potendo egli impegnarsi solamente per l’anno di propria competenza).

Ma il fragoroso scoppio di un petardo fatto esplodere nei giardini sotto casa … mi ha fatto sobbalzare dalla poltrona sulla quale mi ero assopito e ritornare alla realtà: stanotte i botti di fine anno e i fuochi d’artificio ci saranno certamente come tutti gli anni; a maggior ragione per esorcizzare la tragedia provocata all’umanità dalla pandemia causata dal coronavirus Covid 19.

Un anno sta per finire, mentre un altro si affaccia all’orizzonte; è dunque tempo di bilanci, di riflessioni, di buoni propositi, di progetti e considerazioni.

Sicuramente l’anno che si appresta alla fine è stato un anno difficile, di sofferenza e di privazioni; un anno che ha lasciato e lascerà in noi ferite profonde e ce lo ricorderemo come l’anno del distanziamento sociale, delle mascherine, degli abbracci mancati, delle serrande abbassate, un anno che ci ha costretti, in molti casi, a dire addio a persone care, che ci ha stravolto la vita, che ci ha fatto cambiare abitudini al fine di tentare di contrastare il diffondersi di un nefasto virus che ancora ci perseguita.

Per il nuovo anno, non ci resta che nutrire speranze:

- la speranza che esso ci riporti gradualmente alla normalità (e, in proposito, confidiamo molto nei vaccini che da qualche giorno sono in via di somministrazione), a quella normalità che prima ci appariva scontata, ovvia e verso cui invece ora aspiriamo come a un dono prezioso;

- la speranza che questo nostro Paese, l’Italia e il mondo intero, trovino la forza per non soccombere alla crisi economica e il coraggio per rimboccarsi le maniche e ricostruire quello che è stato compromesso;

- la speranza che ogni essere umano facendo tesoro di quanto ha dovuto subire, guardi con occhi nuovi il suo prossimo, riuscendo finalmente a comprendere che ognuno di noi non è altro che il riflesso degli altri e della società che in noi si riflette.

Ci risiamo!

E ci risiamo!

Era del tutto prevedibile la cosiddetta seconda ondata di contagio diffuso di coronavirus covid 19, la micidiale pandemia che sta affliggendo l’intero pianeta.

Se ne è parlato così tanto che anche i muri delle case lo avevano capito a furia di messaggi diretti, sottintesi, futili, provocatori, sibillini ed altro, trasmessi da tutte le reti televisive, da parte di virologi, infettivologi, epidemiologi e di personaggi della politica di ogni orientamento.

Ma tutto ciò riguardava il futuro … probabilmente l’autunno con l’arrivo dei primi freddi e con le possibili complicazioni derivanti dal consueto diffondersi dell’influenza stagionale.

E così è trascorsa la primavera e tutta l’estate a bearci, crogiolarci, in un effluvio di brodo di giuggiole, proclamando al mondo intero la nostra bravura nell’aver debellato il micidiale nemico che aveva portato all’altro mondo oltre 36.000 nostri compatrioti.

Tuttavia il tempo passa e scorre inesorabilmente, senza sosta, come l’acqua di un fiume verso il mare.

L’autunno è dunque arrivato, puntualmente, senza ritardi, e con la prima folata di vento settembrino è volato via il manto di ipocrisia che avvolgeva la nostra fragile nazione … terra di poeti, santi e navigatori …, come si soleva definire un tempo!

Il contagio ha ripreso prepotentemente a prendere quota e il sistema sanitario è già ai limiti delle proprie capacità di tenuta.

Cosa abbiamo fatto (o non abbiamo fatto) in questi sette mesi?

Dove sono le migliaia di nuovi posti di terapia intensiva promessi e tanto decantati?

Dove sono le riforme della medicina di base, il front-line tra il medico e il paziente per risoluzioni di primo livello onde evitare di ingorgare inutilmente gli ospedali e relativi “pronto soccorso”, sia presso gli ambulatori e sia presso il domicilio dell’assistito?

Quanti e quali sono gli interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici, eseguiti nei sette mesi di chiusura delle scuole?

Quali e quanti sono gli interventi finalizzati alla riorganizzazione dei trasporti urbani ed interurbani, attraverso l’incremento delle flotte di automezzi, anche con il coinvolgimento di autotrasportatori privati (soprattutto quelli del comparto turistico, al momento inattivi), combinato con turnazioni alternate nel mondo del lavoro e della scuola?

Quale contributo abbiamo chiesto in termini di solidarietà ai percettori (giovani e forti) del reddito di cittadinanza, per esempio nell’assistenza alle persone bisognose di aiuto nel periodo del lockdown ovvero nell’opera di moral suasion verso i frequentatori delle movide ovvero luoghi di eccessivo concentramento di persone?

Niente di tutto questo, ma solo parole, parole, parole.

Ora siamo al coprifuoco, couvre-feu come dicono i francesi; alle ore 18,00 di ogni giorno si ferma tutto (o quasi), ma non si può dire. Così come ‘’si raccomanda vivamente di non uscire’’, perchè è stato assicurato: ‘’niente più lockdown’’.

La situazione è drammatica e non c’è più tempo per i sofismi, ciascuno di noi deve fare la propria parte, ma soprattutto a livello politico occorre ricercare un momento di concertazione, congelando – almeno per il momento – le posizioni di ciascuno schieramento, verso un linea condivisa nell’interesse generale della collettività che rappresentano, anche per evitare di alimentare i disordini di natura sociale che hanno già cominciato a prendere piede in varie parti del Paese.

Foto: immagini di repertorio Internet

Il Referendum sul taglio dei Parlamentari

Il 20 e 21 settembre prossimo, contestualmente alle elezioni regionali e alle comunali in diverse località italiane, si voterà anche per il Referendum costituzionale per confermare il taglio dei parlamentari, che riduce i Deputati da 630 a 400 membri e i Senatori da 315 a 200.

Il risultato di questo Referendum confermativo, a mio parere, è dato per scontato per due ordini di motivi: il primo riguarda l’opportunità offerta ai cittadini italiani (e che difficilmente vorranno farsi scappare) di poter concretizzare quel taglio netto di seggi elettorali e relativi emolumenti, voluto, proposto e ossessivamente portato avanti dagli esponenti del Movimento 5 Stelle; il secondo motivo riguarda poi il quorum, che per questa specifica fattispecie non è previsto e quindi si vince o si perde con un solo voto di differenza.

Bene!

Risparmieremo così ben 345 stipendi all’anno e, nella particolare circostanza, anche le maggiori spese, per via dell’Election day, per il doppio o addirittura triplo giro di consultazioni elettorali (comunale, regionale e referendaria), nelle località ove previste.

Ma è sufficiente veramente questo per ridare all’Italia un Parlamento efficiente e all’altezza di svolgere a pieno la proprie prerogative costituzionali?

O siamo di fronte all’ennesima trovata propagandistica, con trovate ad effetto, per ridurre ulteriormente i margini di rappresentatività popolare verso occulte e subdole forme di concentramento delle leve decisionali nelle mani di pochi addetti ai lavori?

O che dietro questa misura apparentemente innocua non ci sia alcuna idea di riforma dello Stato, ma soltanto una visione meschina della politica e una volontà punitiva nei confronti della democrazia parlamentare?

Un taglio sì, ma non così!

E’ da incoscienti tagliare il ramo sul quale si è seduti, oppure amputare un arto solo perché lussato o fratturato: se il Parlamento non funziona o funziona male, non è riducendo il numero dei componenti che si risolve il problema.

Peraltro, per responsabilizzare la classe dirigente non basta (e, forse, non serve) ridurre il numero dei rappresentanti: così come per abolire la povertà non basta il reddito di cittadinanza o per eliminare la corruzione non basta il decreto “spazza-corrotti” … e così via!

Sicuramente la riduzione del numero dei parlamentari è un obiettivo condivisibile, ma solo se accompagnata da una riforma radicale e complessiva del sistema istituzionale.

E l’opportunità ci è stata offerta con la riforma costituzionale proposta dal Governo Renzi, bocciata dal Referendum del 2016, che riduceva sì il numero dei parlamentari, ma superava il bicameralismo paritario, differenziando la composizione e dunque le competenze delle Camere, anche con riguardo al rapporto di fiducia, e riordinava il rapporto tra Stato e Regioni. Per semplificare al massimo: un taglio netto dei 315 membri elettivi del Senato (risparmiando così l’importo di 315 stipendi all’anno), ma senza sopprimere il Senato della Repubblica (che oggi è un doppione della Camera), che sarebbe stato trasformato in sede delle rappresentanze territoriali, ossia con membri già eletti nelle Regioni e nei comuni più rappresentativi, senza spendere quindi un euro in più, così come è stato fatto a suo tempo con le (superate) Province, i cui membri sono scelti tra gli amministratori comunali (quindi già eletti e già pagati).

Il taglio per il taglio, invece, non solo non porta benefici sostanziali (i risparmi saranno meno di 60 milioni all’anno secondo l’Osservatorio dei Conti Pubblici), ma crea fortissime distorsioni.

Ad esempio, le commissioni al Senato saranno composte da 10 Senatori che potranno deliberare con maggioranze di Senatori veramente all’osso. Discorso simile per i voti di fiducia e le future riforme costituzionali, i cui esiti potranno dipendere da maggioranze risicate e dai Senatori a vita chiamati di volta in volta ad intervenire per amor di Patria. In pratica, in Italia, il potere legislativo potrebbe essere accentrato nelle mani di oligarchie di partito o movimento che sia.

C’è poi un problema in termini di rappresentanza: attualmente, in Italia si ha 1 eletto ogni 64.000 cittadini (un rapporto già inferiore rispetto quanto immaginato dai Padri Costituenti: ci sono 20 milioni di cittadini in più rispetto al 1948). Se passasse la riforma costituzionale, con 600 parlamentari eletti, si avrebbe un rapporto di un eletto ogni 101.000 persone. Con la riduzione dei collegi verrà compromessa l’omogeneità della popolazione elettorale (si pensi alle minoranze linguistiche) e aumenterà la discrezionalità con cui i perimetri dei collegi stessi verranno disegnati. Inoltre, la riforma porterà uno squilibrio di rappresentanza tra le varie Regioni italiane. Proprio per questi motivi sarebbe necessario che il mero taglio del numero dei parlamentari venisse accompagnato da una riforma più ampia dell’ordinamento e della legge elettorale.

A queste obiezioni, gli stessi proponenti si sono giustificati promettendo che avrebbero rimediato ai diversi problemi con una nuova legge elettorale, con riforme costituzionali e con modifiche dei Regolamenti parlamentari.

E, quindi, siamo al punto di partenza? Una riforma costituzionale che nasce zoppa e che ha bisogno di interventi successivi per poter funzionare!

Comica o tragica … non so proprio come definire la faccenda … per favore, datemi il telecomando: voglio cambiare canale!

Ancora sul coronavirus: l’eccezione non può diventare la regola!

Nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha preannunciato un’eventuale possibile proroga dello “stato di emergenza” fino a tutto il 31 dicembre prossimo.

Ancora cinque lunghi mesi di “stato di assedio” con la tacita sospensione di diverse prerogative costituzionali, giustificata da un paventato (ma non effettivo, sussistente e provato) grave pericolo per l’incolumità della popolazione.

Attualmente, nel nostro territorio italiano, il processo pandemico dovuto al Covit-19 in atto è in fase nettamente discendente, seppure permangano ancora situazioni di allerta in alcune aree geografiche, che vengono considerate comunque rientranti nei parametri di rischio accettabili. E, dunque, viene consentita una pressoché normale vita di relazione, seppur nel rispetto di alcune regole di distanziamento interpersonale, uso di mascherine, guanti, divieto di assembramento, ecc.

“Manca il presupposto della proroga: non basta che vi sia il timore o la previsione di un evento calamitoso. Occorre che vi sia una condizione attuale di emergenza”. È quanto scrive sul Corriere della Sera il professor Sabino Cassese, costituzionalista e giudice emerito della Corte Costituzionale, esprimendo contrarietà alla proroga, fino al 31 dicembre, dello stato d’emergenza. “Perché prorogare lo stato di eccezione, se è possibile domani, qualora se ne verificasse la necessità, riunire il Consiglio dei Ministri e provvedere”?, si chiede Cassese. “L’urgenza non vuol dire emergenza”.

Un altro motivo, secondo il professore, è quello di “evitare l’accentramento di tutte le decisioni a Palazzo Chigi. E questo non solo perché finora si sono già concentrati troppi poteri nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, o perché in ogni sistema politico una confluenza eccessiva di funzioni in un organo è pericolosa, ma anche e principalmente perché l’accentramento crea colli di bottiglia e rallenta i processi di decisione”.

Infine, la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza “è inopportuna perché il diritto eccezionale non può diventare la regola. Proprio per questo sia la legge che lo prevede, sia la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale hanno insistito sulla necessaria brevità degli strumenti derogatori, perché non è fisiologico governare con mezzi eccezionali. Questi possono produrre conseguenze negative non solo per la società e per l’economia, creando tensioni nella prima e bloccando la seconda, ma anche per l’equilibrio dei poteri, mettendo tra le quinte (ancor più di quanto non accada già oggi) il Parlamento e oscurando il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale, al cui controllo sono sottratti gli atti dettati dall’emergenza”.

E, comunque, al di là dei punti di vista, si ha l’impressione che Giuseppe Conte nutra il desiderio (tutt’altro che recondito) di autoblindarsi a Palazzo Chigi, per mettersi al riparo dai i venti di crisi che soffiano sul Governo e che nelle ultime ore erano diventati fin troppo impetuosi. Con una emergenza sanitaria in corso, formalmente dichiarata, chi potrebbe azzardarsi a buttare giù un esecutivo in carica che ha lo scopo di salvaguardare (a parole) la salute di milioni di italiani? Bisognerebbe spiegarne le ragioni ai cittadini, e non sarebbe facile.

Tuttavia, la blindatura implicherebbe anche le responsabilità che in conseguenza di essa si assumono. E’ evidente che ancor più di quanto avvenuto fino ad oggi, Giuseppe Conte diventerebbe l’accentratore di tutti i poteri ma anche il parafulmine su cui si scaricherebbero tutte le tensioni che affollano un equilibrio politico già di per sè precario, denso di polemiche, gonfio di veleni. E risulta emblematico il fatto che alcuni partiti di governo (Partito Democratico e Italia Viva in particolare) abbiano chiesto che il Presidente del Consiglio vada in Parlamento a spiegare una decisione così impegnativa, concernente l’aspetto istituzionale. Governare con i Dpcm, pur in situazioni eccezionali, è scelta impregnata di problematiche per gli equilibri democratici. L’esperienza della Fase 1 ha mostrato che è una strada che non può essere percorsa in solitaria.

E c’è un altro aspetto importante da non trascurare: il rischio (molto fondato) di tensioni sociali dovute alla crisi economica, il cui inquietante allarme è stato lanciato nei giorni scorsi dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e che richiede l’assunzione di responsabilità da parte del Governo, piuttosto che continuare sulla strada del rinvio.

E questo significa decidere alla svelta anche cosa fare dell’Alitalia, della ex Ilva, delle Autostrade e così via per tutte le situazioni ancora in bilico per le quali permangono posizioni preconcette, astio e spirito di contrarietà ingiustificati, legati principalmente a promesse elettorali infarcite di slogan e concetti di propaganda populistica, senza alcun fondamento razionale degno di rispetto.

Né il pretesto dello “stato di emergenza” può essere utilizzato come paravento per giustificare procedure di urgenza sine die al di fuori delle regole, perché – così si narra in giro – solo così abbiamo potuto ricostruire il ponte di Genova e solo così abbiamo potuto realizzare i lavori dell’Expo di Milano.

Niente di tutto questo. Riformiamo una volta per tutte la Pubblica Amministrazione, evitando di metterci su le solite toppe, informatizziamo i processi, formiamo adeguatamente i quadri dirigenti e gli operatori e responsabilizziamoli sul raggiungimento degli obiettivi da perseguire.

L’eccezionalità non può diventare la regola.

E, a babbo morto, faremo i conti di quanto ci è costata anche questa pandemia di Covid-19 per spese inutili, inefficienza, sprechi e pressappochismo a danno dell’Erario; denaro che poteva e doveva essere speso in maniera oculata per finanziare progetti mirati comportanti ritorni in termini di benefici per la collettività, anche sul piano occupazionale, evitando forme di illusorio assistenzialismo di massa, che non genera ritorni, se non a livello di effimeri consensi elettorali.

Maschere e mascherine in tempo di coronavirus covid-19

La pandemia di coronavirus covid-19 che sta imperversando in questi mesi e che colpisce indifferentemente e inesorabilmente, sebbene con differenti livelli di intensità e gradazione, tutti gli esseri umani senza alcuna distinzione di sesso, età, lingua, ceto, estrazione sociale, ecc., ci accomuna anche nell’uso generalizzato delle mascherine di protezione. E la cosa è così rapidamente entrata nella consuetudinarietà delle persone che il vederle indossate in ogni parte del mondo non suscita alcun senso di disagio, rispetto a quando le vedevamo esclusivamente sul viso degli operatori chirurgici in sala operatoria oppure dei cinesi per proteggersi dallo smog.

Ma il vezzo tutto italiano di saper cogliere l’occasione per trasformare le disgrazie in opportunità, ha fatto sì che per le mascherine non abbiamo perso tempo e, anche questa volta, le abbiamo personalizzate, rendendole attraenti ed eleganti, creando così raffinati articoli di alta moda, soprattutto per le donne, i giovani e i bambini, seppure ne circolino alcune un po’ troppo appariscenti, grossolane e sgargianti, ma anche questo fa parte dell’estro di noialtri italiani!

Ma come mai l’uso della mascherina è stato tranquillamente accettato dalla popolazione senza problemi, nel mentre qualche perplessità è sorta con riguardo al distanziamento e al divieto di rapporti interpersonali?

La vita di relazione è la quintessenza della vita stessa del genere umano, mentre l’isolamento rappresenta la sua negazione e quindi inconcepibile da accettare: l’isolamento in carcere – ad esempio – rappresenta la pena più dura da scontare.

Per la mascherina, invece, è tutt’altra storia.

C’è qualcosa di magico e coinvolgente nell’atto del mascherarsi, qualcosa di antico che attrae grandi e piccini, che ci consente di “giocare” ad essere qualcosa d’altro o di scoprire cosa potremmo essere se conoscessimo meglio la maschera che a volte indossiamo senza saperlo.

L’uso di nascondere con la maschera il proprio viso, dandogli nello stesso tempo sembianze diverse, è antichissimo. Spesso non riguarda soltanto la faccia ma tutto il corpo; il termine maschera quindi indica per estensione il costume o il camuffamento che copre tutta la persona.

Perché l’uomo si è sempre mascherato?

Vuoi per acquisire (almeno nell’immaginario collettivo) i poteri dell’essere di cui prende l’aspetto, vuoi per nascondersi ovvero assumere un’identità diversa o anche solamente per divertirsi utilizzando l’incognito oppure per potersi manifestare e diventare se stesso, dopo essersi liberato del ruolo e degli atteggiamenti che gli vengono costantemente attribuiti.

L’uomo primitivo con il travestimento pensava di assumere i poteri e di assoggettare la forza del dio, dello spirito o dell’animale di cui prendeva le sembianze.

Presso gli Egiziani e altre popolazioni dell’Europa centro-orientale, esisteva l’uso della maschera funeraria che, foggiata solitamente in sottile lamina d’oro, aveva la funzione di conservare nel tempo le sembianze del nobile e ricco defunto.

Tra i Greci la maschera acquistò importanza notevole nelle rappresentazioni teatrali. Gli attori del teatro greco recitavano con il volto coperto da grandi maschere che servivano sia per caratterizzare il personaggio, rendendolo perciò riconoscibile al pubblico, sia per amplificare la voce consentendole particolari risonanze; l’apertura della bocca era infatti foggiata ad imbuto con funzione di megafono.

L’uso della maschera nel teatro riprese vigore con la Commedia dell’Arte nella seconda metà del ‘500. Tra le tante, la maschera di Pulcinella, un personaggio così stravagante, ambiguo e beffardo, irridente sbeffeggiatore dei potenti, che guarda sempre con ironia e scetticismo ai mutamenti del mondo, smascherandone ogni volta la retorica delle sue sorti.

Ma, con il decadere della Commedia dell’Arte, tramontò pure l’utilizzo della maschera nel teatro.

In Italia sopravvivono le maschere tradizionali della cerchia alpina e quelle dei Mammuthones della Sardegna, utilizzate durante feste e riti legati al cambiamento di stagione e alla tradizione contadina. Nel resto d’Italia l’uso della maschera sopravvive solamente durante le feste di carnevale, di halloween, sui visi dei clowns e dei mimi.

Ma nella vita quotidiana tante, molte maschere circolano subdolamente in mezzo a noi, maschere invisibili posate su visi candidi di persone insospettabili che si trincerano dietro di esse per perpetrare azioni riprovevoli e dannose per la società, continuando impunemente a recitare copioni di quella novella commedia dell’arte che è la nostra vita di tutti giorni.

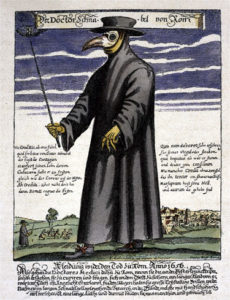

E, sempre a proposito di maschere, in tempo di coronavirus covid-19, è davvero originale e interessante quella realizzata a protezione dei medici in occasione della peste a partire dal XIV secolo.

Detta maschera faceva parte dell’armamentario con il quale il medico si proteggeva nei contatti con i contagiati e, come risulta da un disegno del 1656, essa era definita “L’abito del medico della peste”.

Con abito del medico della peste ci si riferisce all’abbigliamento utilizzato un tempo dai medici per proteggersi dalle epidemie. L’abito era costituito da una sorta di tonaca nera lunga fino alle caviglie, un paio di guanti, un paio di scarpe, un bastone, un cappello a tesa larga e una maschera a forma di becco dove erano contenute essenze aromatiche e paglia, che agivano da filtro e che avrebbero dovuto (secondo le credenze dell’epoca) impedire il passaggio degli agenti infettanti.

L’uso di rudimentali maschere protettive è attestato a partire dal XIV secolo quando i medici, durante le epidemie, iniziarono a indossare particolari maschere a forma di becco, tenute ferme alla nuca da due lacci. L’idea di un indumento completo fu proposta nel 1619 da Charles de Lorme, medico di Luigi XIII, prendendo come spunto le armature dei soldati. Oltre alla maschera a forma di becco, già esistente in Italia e in uso soprattutto a Roma e Venezia, Lorme ideò una veste idrorepellente in tela cerata lunga fino ai piedi, comprensiva di guanti, scarpe e cappello a tesa larga.

La maschera era una sorta di respiratore: aveva due aperture per gli occhi, coperte da lenti di vetro, due buchi per il naso e un grande becco ricurvo, all’interno del quale erano contenute diverse sostanze profumate (fiori secchi, lavanda, timo, mirra, ambra, foglie di menta, canfora, chiodi di garofano, aglio e, quasi sempre, spugne imbevute di aceto).

Lo scopo della maschera era di tener lontani i cattivi odori, all’epoca ritenuti, secondo la dottrina miasmatico-umorale, causa scatenante delle epidemie, preservando chi l’indossava dai contagi.

Come accessorio, inoltre, esisteva un bastone speciale, che i medici utilizzavano per esaminare i pazienti senza toccarli, per tenere lontane le persone e per togliere i vestiti agli appestati.

Una poesia del XVII secolo descrive l’abito del medico della peste:

|

“Come si vede nell’immagine, a Roma i medici compaiono quando sono chiamati presso i loro pazienti nei luoghi colpiti dalla peste. I loro cappelli e mantelli, di foggia nuova, sono in tela cerata nera. Le loro maschere hanno lenti di vetro i loro becchi sono imbottiti di antidoti. L’aria malsana non può far loro alcun male, né li mette in allarme. Il bastone nella mano serve a mostrare la nobiltà del loro mestiere, ovunque vadano” |

Secondo il Trattato della Peste del medico ginevrino Jean-Jacques Manget, del 1721, l’abito venne indossato dai medici di Nimicea durante la peste del 1636-1637. Inoltre, venne indossato durante le epidemie del 1630-1631 a Venezia e durante la peste del 1656, che uccise 145.000 persone a Roma e 300.000 a Napoli. La popolazione, tuttavia, non amava tale abbigliamento, accostandolo all’idea della morte. L’uso dell’abito del medico della peste cadde in disuso nel corso del XVIII secolo.

Disegno: L’abito del medico della peste in un disegno del 1656 (da Internet)

Alcune delle informazioni riportate nel presente articolo sono frutto di ricerche eseguite su vari siti Internet italiani e stranieri